把整个生命投入文艺学事业 ——读《朴:童庆炳口述自传》(2图)

发布时间:2022-04-09 21:25 | 来源:光明日报 2022年04月09日 12版 | 查看:646次

2011年3月,童庆炳给北京师范大学本科生授课。赵 勇摄

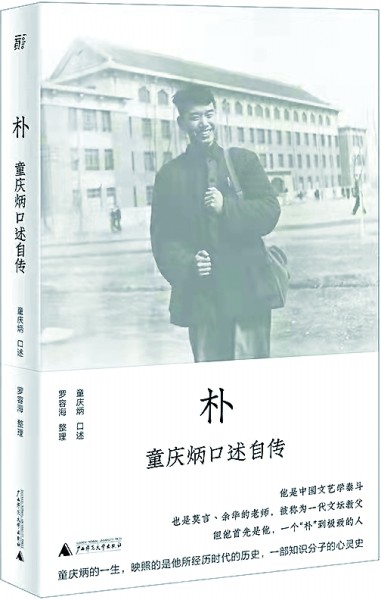

《朴:童庆炳口述自传》童庆炳 口述 罗容海 整理 广西师范大学出版社

经过漫长的等待,童庆炳老师的《口述自传》终于在今年1月出版了。作为童老师弟子,我既为他能留下这一本口述史而感到庆幸,也向为这本书整理出版付出心血的所有有心人深表谢意。

童老师已通过其讲述,对自己的人生之路有了一个清晰的描摹——少时家境贫寒,祖母拿出4块银圆(那是她准备用来买棺材的钱)供其念书,才没有中途辍学。然后他从连城一中到龙岩师范,又从龙岩师范考入北京师范大学,提前毕业留校任教,最终成为一个受人喜爱和尊崇的大学教授——这既是童老师的生命轨迹,实际上也应该是许多学者的成长之旅。与他的同龄人相比,童老师的幸运之处在于,当许多人在1960年代不得不荒废学业时,他却先后赴越南、阿尔巴尼亚教书各三年,出国见世面。他说他在河内师大几乎把中文系的课程全部上过一遍,又在地拉那大学靠“偷书”饱读诗书,大快朵颐。有人给他概括说:“你是在越南读完了硕士,然后又在阿尔巴尼亚读完了博士。所以你现在作为一个博士生导师也就不奇怪了。”仔细想想,还真是这个道理。

童老师的看家书是《红楼梦》,因为这本书他读过无数遍,其中有几章到了能够背诵的程度;而他写出的第一篇论文则是《论高鹗续〈红楼梦〉的功过》,刊发在1963年的《北京师范大学学报》上,时年他只有27岁。我在这里指出这一事实,是想强调童老师生前经常讲到并且也讲到这本书中的一个道理。留到文学理论教研室后,钟子翱是其老师。他认为读书做卡片(摘抄)是重要方法,50岁之前不能写文章,只能做卡片;只有成为饱学之士,方可挥斤运斧。但童老师却从朱光潜那里,尤其是从他的老师郭预衡那里意识到,正确的做法是边读边写,边写边读。童老师说,古人有“悔其少作”之说,“但是我不悔,我认为这像一个小孩学走路,他能站起来迈出第一步,那一步可能是很不稳的,是要跌倒的,或者歪歪扭扭的,这都没有关系,你会越走越稳,越走越好。如果说要等他学会像大人一样走路了,然后要按大人那个样子走,那他永远走不出第一步。”

休谟说过:“只有写了自己丢脸之处的自传,才可能是真实的自传。”自从记住这句名言之后,我读他人自传就有了标尺,童老师这本自然也不例外。例如,童老师特意讲了他当年初为人师时所上的第一课。虽然这一课经过精心准备,甚至讲稿还请黄药眠先生看过、提过意见,却还是被他讲砸了。也是因为讲课的失败,他被排挤出文学理论教研室,成了社科处一个喝茶看报的小科员。

这是童老师的丢脸之处,也该是他刻骨铭心的创伤性体验。从此往后,如何提高自己的教学水平和学术水平,就成了他反复琢磨的一个问题。书中有一节内容,名为“我的老师们”,说的是50年代北师大中文系师资力量的强大阵容——李长之思想活跃,谭丕模条理清晰,穆木天童心未泯,刘盼遂爱书如命,黄药眠倡导教授治校,郭预衡学问深不可测,叶苍岑讲课从容不迫,杨敏如课下平易近人,邓魁英背诗滚瓜烂熟,王汝弼注释古文功力不俗,陆宗达对古代汉语烂熟于心,启功的“猪跑学”博大精深,钟敬文的不懈治学令人动容……童老师在每位老师那里都要深情回忆一番,这既是在向他们致敬,也是在总结他们教学、治学的经验,以便让其融化在自己的血液中,成为自己站起来、富起来、强起来的重要元素。而在这些老师中,对他产生决定性影响的人自然首推黄药眠先生了。

黄药眠先生(1903—1987)在20世纪50年代已是一级教授,也是作家和著名文艺理论家。童老师留校之后黄先生就指点他说,文学理论无论教学生还是做研究,都要和具体作品结合起来。亦即在讲完一个论点之后,要把作品拿过来做分析,把作家的创作经验拿出来做补充。这么去讲课,既讲了道理,也摆了事实,学生才爱听。否则,“从理论到理论,从概念到概念,从逻辑到逻辑,没有具体的东西”,理论就成了干巴巴的东西,学生就要打瞌睡。而更重要也更让学生感兴趣的是,“我是把自己摆进去的,把我自己的所见所闻、所经历的甚至梦境,都放到课上去讲。这样讲不但使课更加丰富、更加生动,也更能吸引学生,更能够让学生理解到,文学理论跟每个人的生命、每个人的经历、每个人的生活是息息相关的,不是那种纯粹的概念、纯粹的学术。”

听过童老师的无数次课后,我可以作证,童老师确实善于摆事实讲道理,也确实善于“把自己摆进去”。如今我想到的是,童老师之所以后来成了一个讲课能手,甚至把上课看成是自己的节日,很可能都起因于他最初的那次“丢脸”。因为既然此前丢了脸,那么后来就一定要找回这个面子。而这种寻找的过程,其实也是他潜心琢磨讲课技巧的过程。

黄先生对于文艺学专业的重要性也不言而喻。80年代初国家恢复申请学位制后,黄先生是不愿意申报博士点的。当时童老师找他,希望他领军挂帅,他的说法却很不客气:“你这个人胆子怎么这么大,你年纪轻轻的,就想带博士。我不是博士,你也不是博士,我们能培养出博士来?这是不可能的事情嘛。自己给自己找麻烦,怎么可以这样呢?这不好。”1983年第二次申报,童老师又找黄先生,这次则公开跟他亮出了底牌。童老师说:“黄先生,现在不是你要不要这个博士点的问题,现在是我要这个博士点,我们整个教研室要这个博士点。这关系到咱们这个教研室,这个你所创立的教研室,在全国处在什么地位的问题。”又是一番苦口婆心的劝说之后,黄先生才勉强同意了。结果他一点头,北师大文艺学学科就拿到了全国高校的第一个博士点。

黄先生对于童老师个人,还有一席话我以为更为重要。1979年5月,童老师陪黄先生坐火车去西安,参加“高等学校文艺理论研究会”(即后来的“中国文艺理论学会”)成立大会。路上,黄先生说:“你写的东西里面常有感性的表达,为什么不尝试着搞点创作呢?写诗歌、散文、小说,这都可以。现在的文学理论都是借助概念,完全是一种逻辑推演,其实很多概念是没用的,只有一部分概念是有用的。你通过自己创作的体验,知道哪些概念是有用的,哪些概念是没用的,以后讲课时,把那些没用的清除掉。而那些你在创作过程中感受到有用的概念,要重点先弄懂,再弄深弄透,这样你的课才会讲得好。”这番话对童老师触动很大,于是他在80年代既与妻子曾恬老师合作,出版了长篇小说《生活之帆》,也独自撰写了长篇小说《淡紫色的霞光》。后者取材于童老师家庭生活中的一个真实故事,这其实也是让童老师感到丢脸的地方。而他讲得坦然,没有丝毫遮掩,也说明他胸襟坦荡。

实际上,关于文学创作,童老师本来计划是在晚年大干一番的。他说他“起码构思了三部长篇小说,还有两部长篇写出来了但还没有出版。因为人活到这个年龄就没有那种急着拿出去的冲动了,总之要做到最好,才能够把它拿出去”。但遗憾的是,因为他的突然离世,不要说构思已无法兑现,就连已经写出来的恐怕也不可能面世了,道理很简单,因为它们还没有被“批阅十载,增删五次”。

现在想来,童老师的这种做法,既是黄先生点拨的结果,也该是他认识到一个标高。因为在他看来,像鲁迅、茅盾那样一边搞创作,一边搞理论,或者从创作到理论,或者从理论到创作,这才是学者型作家或作家型学者本来应该有的样子。也就是说,一个人只有“两栖”起来,他才能让理论照亮创作,让创作丰富理论。童老师说:“我认为,一个教师要是自己既能够写论文,又能够写小说,对学生影响会很大。学生会对这个老师另眼相看,觉得老师不简单——不但是这样说的,还会这样做。说也能说,做也能做,他就是一个文学人。”

诚哉斯言!这是童老师的“夫子自道”,他就是这样一个文学人!

(作者:赵 勇,系北京师范大学文学院教授)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>