风义平生 ——程千帆的师友交谊与《全清词》编纂(2图)

发布时间:2022-01-26 19:45 | 来源:光明日报 2022年01月24日 11版 | 查看:1754次

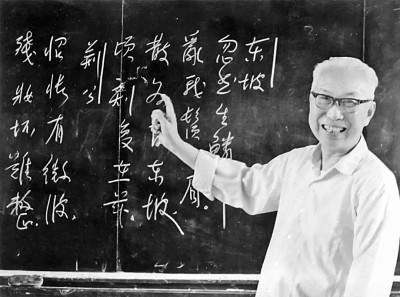

学人小传 程千帆(1913—2000),湖南宁乡人,文史学家、教育家。1936年毕业于金陵大学。曾于金陵中学、金陵大学、四川大学、武汉大学等校执教。1978年任南京大学教授。曾任国家古籍整理出版规划小组顾问、江苏省文史馆馆长、中国唐代文学学会会长等。著有《校雠广义》《唐代进士行卷与文学》《古诗考索》《被开拓的诗世界》等,主编《全清词·顺康卷》等。图片由作者提供

《全清词》(部分) 图片由作者提供

【大家】

《全清词》编纂自1982年启动至今,已历40年。40年间,《顺康卷》20册、《顺康卷补编》4册、《雍乾卷》16册、《嘉道卷》30册相继出版。该丛书的最后两卷《咸同卷》《光宣卷》亦已开始编纂,将于近年完成。

40年来,数代学人倾注精力于斯。回首过往,以程千帆先生为代表的前辈学人为此项工程付出的筚路蓝缕之功,值得深刻铭记。他们在极其艰苦的条件下,完成了《顺康卷》的编纂,为清初词研究奠定了坚实基础,为《全清词》的后续编纂做出了示范。程千帆先生在学界良好而广泛的师友关系,为此项目的启动和展开提供了难得的助推力。

壹

《全清词》的立项,与李一氓有密切的关系。

李一氓是1925年入党的老共产党人,担任过许多领导职务,文化素养深厚。1981年国务院恢复古籍整理出版规划小组后,李一氓任组长,亲自参与制定了中长期古籍整理出版规划。

《全清词》编纂项目,正是较早被古籍整理出版规划小组列入规划的项目。据程千帆先生日记记载:1982年8月13日,“得古籍小组信,约去北京”;20日、23日,在北京两次与李一氓约谈,所谈皆有关《全清词》;26日,回南京后,即“开研究《全清词》计划会”,拟定编纂计划、实施方法和工作的一些细则。1983年1月2日,程先生又赴京参加古籍整理出版规划小组会议,7日与李一氓谈《全清词》编纂工作,并将所拟定的编纂方案等向李一氓报告。在这次谈话中,古籍整理出版规划小组正式邀请程先生担任《全清词》主编,并商定古籍小组提供编纂经费,程先生所在的南京大学中文系成立“《全清词》编纂研究室”。在谈话中,程先生提出编纂可采用正编、补编、拾遗三段法,李一氓表示同意,并对编纂方案中的经费管理、实施办法和分阶段编纂计划提出了意见。

改革开放之初,古籍整理出版事业百废待兴,古籍整理出版规划小组及李一氓对全国各高校、研究所承担的任务有全盘考虑。无论从学养还是从家世渊源来说,程先生都是主持《全清词》编纂最合适的人选。程先生的曾祖父程霖寿,著有《湖天晓角词》;程先生的伯祖父程颂藩,著有《伯翰先生遗集》,词附;程先生的叔祖父程颂万,著有《美人长寿庵词》《定巢词集》《鹿川田父集词》等诸集,是晚近以来两湖地区首屈一指的词家;程先生的父亲程康,著有《顾庐诗钞》,词附;程先生的发妻沈祖棻先生,更以词闻名于世,被誉为“易安而后见斯人”(朱光潜语)。程先生自己虽较少作词,但在求学时,曾亲炙词学大师吴梅、汪东、沈尹默、刘永济等,与乔大壮、唐圭璋、孙望等先后同学,而且程先生对词的研究兴趣浓厚,撰有多篇文章。

李一氓学殖深厚,尤为关注词学。1923年,他在上海求学期间,曾写过一篇有关张炎词的文章,发表在《石室学报》;20世纪40年代,他常填词抒怀,著有上百阕的《击楫集》。(《李一氓回忆录》,人民文学出版社2015年版)李一氓还是位著名的藏书家,他曾自述“实在的,我的书主要是词”。从1948年到1980年前后,他共收集了词集1100余种、2300余册,其中不乏稀见的明清稿钞本。1977年,程先生曾将沈祖棻先生的《涉江诗词集》详细笺注,油印行世,分赠同人。李一氓就藏有该油印本两套。(何光伦《李一氓捐赠四川省图书馆藏书书目》,巴蜀书社2020年版)

李一氓后来受聘为《全清词》的顾问,经常过问《全清词》编纂情况,并热情提供帮助。在回忆录中,他说到自己的藏书:“最近,编《全明词》《全清词》,这些书就很有用处了。”(《李一氓回忆录》)他把自己珍藏的一批词集复印出来供编纂《全清词》使用,其中比较重要的有清初词人陈维崧早年词集《乌丝词》、王士禄《炊闻词》(《十六家词钞》本),还有陈元鼎《鸳鸯宜福馆吹月词》、王惠《柘涧山房诗词稿》、张晋《戒庵诗余》等。即便一些稀见稿钞本,李一氓也不吝所藏,如董以宁《蓉渡词》,余一鳌《亦云词》《春蚕词》,谭祖壬《聊园词》等,都在《全清词》编纂过程中发挥了重要作用。

程先生对李一氓的帮助非常感激,李一氓去世后,他写了挽联寄到李家:“考献徵文,世尊大雅;山颓木坏,国丧元良。”

贰

程千帆先生在主持《全清词》编纂过程中,曾多次接受学界师友的词籍捐赠。如吉林大学王同策教授寄赠词籍复印件多种,黑龙江学者王延龄先生抄赠常建赓的《倦游集竹枝词》,浙江嘉兴教师进修学院徐志平先生寄赠清道光时杨煃的《蕉露词》稿本残卷,镇江师范专科学校吴宗海先生钞寄顾云臣的《抱拙斋集》所附词等。除了这些零星捐赠的稀见词籍,也有较成规模的捐赠,如南京大学戚法仁教授捐赠朱祖谋《彊村遗书》、曹元忠《凌波词》等,缪凤林教授捐赠李葆光《涵象轩诗集》、谢质卿《转蕙轩词》等。

北京大学陈贻焮教授闻讯,将其岳父李冰若的《弥陀庵词》钞录寄赠。李冰若是晚清民国的词学名家,著有《花间词集注》《栩庄漫记》等书,但其词在当时却不经见,很是珍贵。香港的饶宗颐教授提供了香港中文大学的藏词目录,有利于编纂人员按图索骥。华东师范大学施蛰存教授将自己的不少藏书借给程先生复制。师友的这些慷慨相助,给程先生与《全清词》编纂团队增添了底气。在众多捐赠中,陆维钊先生家属所赠的旧藏词籍数量最多,质量也很高,而且这次捐赠还蕴含着学术界薪火相传的特殊缘分。

陆维钊是著名书法家,其非篆非隶、亦篆亦隶的新体书法“蜾扁”独树一帜。鲜为人知的是,他还是一位词学家,是叶恭绰编纂《全清词钞》时最为倚重的助手。

《全清词钞》创始于1929年,至1952年方完成,凡收录清代词人3196人、词作8260余首,担任分纂和襄助的当世词家及名流多达53人。1938年,陆维钊逃难到上海租界,在圣约翰大学执教,加入同人词社“午社”,因此与叶恭绰相识,自1942年下半年开始协助其编纂《全清词钞》。根据叶恭绰的构想和后来的实践,《全清词钞》编纂大致分两个阶段:第一阶段从全国各地收集清人词集、词选;第二阶段则进行筛选和校订。陆维钊于第二阶段贡献尤著。据陆维钊回忆,“那个时期,我经常去叶先生府上,有时一个月一次,有时一星期一次,也有时一星期去两三次,我们讨论清词的筛选”。(陆昭徽《君子之交:父亲陆维钊与其师友》,上海书画出版社2020年版)他们工作的方式是,陆维钊先进行初选,再与叶恭绰探讨取舍。叶恭绰后来曾称誉:“能终全其事者,唯陆维钊一人。”(《君子之交》)

许是为了酬答陆维钊,1947年5月20日,叶恭绰致信陆维钊:“弟所藏清人词千余种,不少罕见之本。兹为其得所起见,拟一概奉赠台端,藉资保护。”这批藏书,陆维钊将其分藏两处,约四分之一藏于友人处,后被上海图书馆收藏;另四分之三则自藏,保存相对完好。1980年,陆维钊病逝,其遗孀李怀恭、哲嗣陆昭徽等商议,陆维钊早年毕业于南京大学前身南京高等师范学校,而程千帆先生正主持《全清词》编纂,遂将陆维钊自藏的那部分词集全部捐赠给南京大学,以供编纂《全清词》所用。

1985年7月30日,这批共691种、凡1150册的词籍正式移交南京大学,为《全清词》编纂提供了极为便利的条件,后来又全部移存于南京大学图书馆,得到了更好的保护。

这批词籍有较多的清代、民国词人稿钞本,稿本如吕碧城《晓珠词》、王树藩《王少愚自订词》、志锐《穷塞微吟》、仲恒《雪亭词》等十数种;钞本则如曹寅《楝亭词钞》、莫友芝《影山词》、周岸登《邛都词》等数十种。这批词籍是《全清词钞》工作底本,其上往往有勾选痕迹,并带有“遐庵藏书”书签,签上除题写词集名、卷册数、作者外,常钤盖“箧中已选”“清词已选”印记,书中亦常钤“恭绰长寿”“清词钞底本”“番禺叶氏遐庵珍藏书画典籍之印记”“叶遐庵先生赠”“平湖陆维钊印”“陆维钊先生捐赠清词集”等篆印,既堪宝玩,亦可从中追寻百年来清词整理研究之因缘。

《全清词钞》由叶恭绰自藏的那批底本,因存于香港,抗战中香港沦陷时全部损毁。陆维钊的这批藏书及上海图书馆所存的部分词籍,便成了《全清词钞》这个巨大工程的灵光断壁,有助于我们逆向了解其成书过程。而且陆维钊与程千帆先生声闻相接、声气相通,都对古籍整理与文化传承有着热切的执念,他的这部分专藏在其身后,由亲属提供给程先生领导的《全清词》编纂团队,事实上也是他们师友学术交谊的一种延展性体现。更进一层而言,《全清词钞》的底本用于《全清词》编纂,从文化传承和学术渊源角度来看,也是一则非常难得的佳话。

叁

程千帆先生于1983年5月起的四五年间,组织了不少访书小组,远赴国内各大公藏图书馆访查复制《全清词》编纂所用词籍底本。这是《全清词》编纂过程中的第一次大规模访书,访书小组北至黑龙江,南至广东,大至国家图书馆、省级图书馆、各高校图书馆,小至常熟图书馆、平湖图书馆等县级图书馆,通过影印、抄录、照相等方式获得大量词籍。《全清词》访书小组在这次大规模的查访中,在105个图书馆和藏书单位里,采访获得一卷以上的清词别集1704种,以及清词总集、选集、家集、合集等214种,零星词作等不计其数。

近代以来,藏书纷纷流向公藏单位,学者在图书馆中查访典籍自是形势使然,不少大型古籍整理项目的参与者当皆有相关经验。不过,一些著名的藏书家仍保有大量稀见词籍,程千帆先生也非常注意与之建立私人交谊,并借以访查词籍,黄裳便是其中最著名的一位。

程先生与黄裳本不相识。但早年间,黄裳曾撰文高度评价沈祖棻先生的词。因这一层机缘,1982年4月,程先生在一次会议上遇到黄裳,即赠以沈祖棻《涉江诗词集》油印本二册,是为二人相识之始。《全清词》项目启动后,二人的联系更多了起来。程先生除了聘请黄裳担任《全清词》顾问外,亦争取到让黄裳答允提供珍藏词籍来影印复制。

黄裳的藏书在“文化大革命”中被抄走,改革开放后,虽然最终发还,但中间仍有许多波折。黄裳撰有《珠还记幸》一书,详细记载了一些细节,语意中对那家公藏单位不免有些怨怅。但借书给程先生复印,黄裳却没有迟疑犹豫,而且这样的合作关系持续了相当长的时间。黄裳最为重要的一系列词籍珍本,因此也逐批地成为《全清词》的编纂底本。其中,数量最大的一批复制,是在1985年秋,黄裳曾在自藏的沈树本《玉玲珑山阁集》上题跋道:“乙丑七月廿九日整理及此,程千帆假旧本诗余数百册去影印,此其一也。”那次亲赴上海黄裳府上借书的是严迪昌、张宏生两位先生。据张宏生老师回忆,黄裳所居非常狭小,藏书所在的书房更是狭小。可以看得出来,黄裳对自己的藏书珍而重之,为避免翻动典籍时的无序,他让登门拜访的二人在客厅中等候,自己不辞辛劳地一趟趟将允借的图书从书房检出、搬来,并未让他们进入书房。但出于信任,又慨然允许他们将书带回南京复印完毕后再送回。

此后,黄裳于藏书中续有发现,仍不断提供给程先生。1986年1月,程先生曾致信黄裳:“承示词集三种,独余缙《大观堂文集》所附无之,不审能费神复制见赐否?集中如有涉及其生平文字(序跋传志之属)亦求同时复印,可供撰小传用也。”程先生见到稀见词籍的复印件,往往也会作为答礼提供给黄裳,如写于1995年8月的信:“检行笈得十余年前台北潘重规兄代印……朱竹垞《眉匠词》,及日本清水茂教授代印……太清春《天游阁集》足本。今《全清词·顺康卷》已付印,将陆续出版。弟藏此复本无所用之,谨以奉贻,或可供清赏……”

黄裳所藏词籍重在精善,往往是稀见善本或稿钞本,具有极高的学术价值,且其中有较多珍本来自民国词家徐乃昌、林葆恒的递藏,多钤有诸家藏书印,因此更弥足珍贵。例如戴鉴《南村词选》、程庭《若庵集诗余》、高不骞《罗裙草》、李因《竹笑轩吟草》、先著《劝影堂词》、查元偁《臶斋诗余》等稀见本甚或是孤本词籍,如非由于程黄二人的私谊,则何时能进入《全清词》的纂辑视野,就是个未知数了。

肆

一些存藏于海外的汉文古籍,具有重要文献价值,其中一些古籍还是孤本。21世纪以来,“域外汉籍”研究成为学界的一大热点,而40年前,程千帆先生已经敏锐地注意到了这个问题,因此,他常求托师友襄赞访查海外词籍。

1979年,叶嘉莹先生从海外回国教书,曾到访南京大学,与程先生相识并成挚友,此后双方鱼雁不断,往来问学。《全清词》编纂启动后,叶先生被聘为顾问,是15位顾问中唯一一位外籍顾问。此后,叶嘉莹先生不仅帮助搜罗台湾地区和美国所刊的一些词籍,还将哈佛大学哈佛燕京图书馆的藏词目录提供给程先生,以供比对。

改革开放之初,中美之间的交流远不如后来那么高效。为访得哈佛燕京图书馆所藏的未见词集,程先生与叶先生数度飞鸿,此事才稍有眉目,试将程先生致叶先生现存信函中有关此事者稍作胪列:

赐示哈佛燕京社藏词集目录,已与清词研究室所得者核对,其中十六种为此间所无,不知能由先生转商该社复印挂号见寄否?(1984年9月3日函)

请哈佛复印词集之事,极承关注,现正交涉,拟与哈佛燕京社建立长期交换关系。(1984年11月22日函)

哈佛燕京社图书馆所藏清人词集,客岁承钞目见寄,并告以联系方法。遵即由南京大学图书馆国际联络部将所需十二种目录打印寄去,要求建立交换关系。迄今数月,尚无回复。不知先生此次重到哈佛,能向吴馆长说明、促成此事否?如有困难,则请先生代为复印,其费用亦请先行垫付,容后在先生来宁时偿还。印件如不便携带,则可挂号海运。(1985年3月22日函)

几经波折,这批词集终于在1987年由胡嘉阳自哈佛复印寄回国内。此后,随着哈佛燕京图书馆图书整理编目的深入,又发现不少新词集,程先生也一直关注。1996年,张宏生应邀赴哈佛大学哈佛燕京学社访问,程先生亦曾去信,要求继续访查词籍:“《全清词》待访书目,亦无寻处。我意,你可以叶氏《全清词钞》为据,和哈佛所藏对勘。叶氏未录,即较罕见者(或不佳、不重要的)皆可复印带回,备《全清词》之用(稿本、钞本尤其重要)。”

除了美国,日本也是海外汉籍的重要集散地,程先生同样很注重访查,前文已涉及程先生拜托日本学者清水茂教授复印《天游阁集》事,京都大学人文科学研究所藏词集如董汉策《蓝珍词》、龚士稚《芳草词》等,以及何士信《类选群英草堂诗余》的元代刊本复制件,多即由清水教授复印提供。另一位日本学者村上哲见教授,亦曾以顾太清《东海渔歌》流传情况及书影寄呈,程先生曾专函答谢。

当然,限于客观条件,程先生所组织的对海外所藏清代词籍的访查工作是不太彻底的。这一部分工作,即便在互联网、电子技术如此发达的今日,也仍有较大的开拓空间。

40年前,古籍整理的条件远不如今日:一是图书资料难以获取,影印技术尚不发达,加之图书馆、博物馆等公藏机构基本尚未编成比较准确的书目,仍有很多古籍一直处在“养在深闺无人知”的境地,“虽知其目,但其书难求”也是常态;二是图书资源的电子化、网络化尚未开启,清代的文献典籍浩如烟海,全盘掌握存在着相当大的难度;三是早期《全清词》的编录主要依赖手工,先手抄、贴裱成初稿,再排版、校对、印刷。

即便在如此艰苦的条件下,程千帆先生等前辈学人仍然取得了为学界瞩目的成就,仔细思之,这离不开古籍小组和李一氓的关怀、支持,也离不开程千帆先生个人的学养和声望,还离不开众多学界朋友的帮助,他们的帮助有时是雪中送炭,有时是锦上添花,既为学界留下了一段段佳话,也为《全清词》的编纂准备了一个较为充实的资料库。

2000年,程先生辞世,《全清词》的编纂整理在张宏生老师的带领下,在程先生等前辈学者工作基础之上继续奋发不断取得新成果。2007年,《全清词》的编纂团队开始了第二次大规模访书,笔者亦曾参与其中,南下北上,亲历程先生等前辈学人的辛劳,对前辈们整理传承传统文化优秀成果的苦心,以及以学术为天下之公器的境界有了更深的感念。

(作者:顾圣琴,系苏州大学传媒学院讲师、《全清词·嘉道卷》分册负责人)

本文参考了程千帆《桑榆忆往》《闲堂书简》、徐有富《程千帆沈祖棻年谱长编》、巩本栋《程千帆沈祖棻学记》等著作

发表评论

网友评论

查看所有评论>>