钱冠连:硬功夫、活脑筋、新句子(4图)

发布时间:2021-12-27 12:35 | 来源:光明日报 2021年12月27日 11版 | 查看:649次

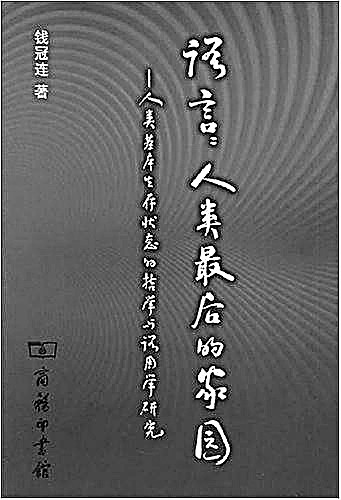

学人小传

钱冠连,1938年生,湖北仙桃人,语言学家、语言哲学家。1962年毕业于华中师大外语系,1989年调入广州外国语学院(今广东外语外贸大学),2000年受聘为该校教育部重点研究基地外国语言学及应用语言学研究中心专职研究员、博士生导师。曾任中国英汉语比较研究会副会长、中西语言哲学研究会会长、《现代外语》副主编,现任《语言哲学研究》主编。著有《美学语言学》《语言全息论》《汉语文化语用学》《语言:人类最后的家园》等。

图片由作者提供

图片由作者提供

图片由作者提供

2005年,钱冠连(前排左三)与学生、外国学者在一起。 图片由作者提供

【求索】

在广东外语外贸大学校园,每天傍晚,常有一位老者,一身布衣,一双布鞋,慈眉善目,若有所思地在白云山麓漫步。偶有学生趁机走来,向他求教请益。这是很多学生“在广外最美好的回忆之一”。老者曾在中学从教多年,51岁才入广外,治学却博大精深,成为著名语言学家和语言哲学家。他便是钱冠连教授。

思考着,思想着

钱老散步,爱低头寻思,仿佛随时都在路拾思考之果。有时,与他一同散步,走着走着,却见他低着头,独自快步走远了。他一直在思考。

与钱老聊天,听他讲课或报告,读其著述,你会明显感到,他看得辩证,思得深刻,说得谐趣,总能化复杂为简明,释深奥为浅显。这应归功于他与众不同的思维方式:孩童时代,他在书中读到“不要只是重复前人,要有自己的创造”,从此永记在心;自初中起,他就爱比较老师们上课的优劣,学其长、避其短,想着新与特。正是持有这一思考的定力,考入华中师大后,他因酷爱读书而名誉桂子山,也因此被戴上了“白专分子”的帽子。可他把心一横:不弃读书。他原本学俄语,大三开始又选修英语,课余倾注其上,练得过硬的俄英双语。“文革”期间,被迫转行教中学语文与音乐,长期无法专门从事学术研究,他却始终心系外语、心系学问。

钱老擅思,习惯独特:每读一书,必做眉批。他在与人对话,也是与己对话。若将眉批缀连,便是文章、书稿之雏形。他常告诫弟子:读书不在量,而在于思。攻国外语言哲学时,他不是在读,而是在啃;啃之后,再细嚼,反刍,品味。他啃过罗素的《西方哲学史》、海德格尔的《诗·语言·思》、维特根斯坦的《哲学研究》。据其弟子梁爽透露,奎因的Word and Object(《词语与对象》),钱老足足啃了两年,每段读三遍,眉批遍布页边,三换包书皮,可谓当代“韦编三绝”!

身为外语人,他也译介国外理论,认为这是“可供借鉴的发展之路”,但他选择的是三级跳:译介之后必有评论,评论之后必有深究,深究之后必有新得。比如,在将语用学引进国内之后,他更注重发展中国特色的语用学;在引介西方语言哲学之后,他开辟了后语言哲学。

深思避免了无思想的玄谈,使他目光敏锐,于细微处见大道。同治语用学,在汉语与西方语言之间不少人所见的是大同小异,钱老却看到了小同大异。他说:“注意:对这个世界,说同,比较容易;说异,困难得多。说同,是学问;说异,更是学问。若把同与异分清楚了,创立本土理论的勇气、底气则不请自来。”“两者的文化行为可以说是生硬槎桠,绝非铢两悉称。这就是我怀疑的理由。”这话何等有力,何等自信!真是真人出真知。

钱老突出的学术气象就是外语界普遍缺失的批判精神。他自称是“从夹缝中走出来的学者”,道出了外语学者创新的两难境地“洋语不如洋人,国语不如国人,两头不沾边,尴尬得无以藏身”,这是静观。“看洋人的书,出自己的思想。这就是夹缝中求生”,这是洞察,多么辩证,多么智慧!

问学不工于心计,不为名利,使钱老脱俗;对西方不盲从,不照搬,助钱老祛魅。不悟实质,不熟于胸,不获新见,便不急于写;待成竹于胸,才执笔于案头,所写所撰一定是他对语言的所悟所感。因此,他不写则已,写则定有真知灼见,处处意象新,句句言有物,每每能见微知著,能从语言归纳出“美学语言学”,从生物全息演绎出“语言全息”,从语言悟出“文化网络”“人类的家园”……在他看来,唯有原创才能安顿灵魂。

著述有“私”想,出语不俗,可以把玩,渐成钱氏风格:谨严而雍容,清新而近人,可观而难学。这远非掉书袋者或炒概念者所能比。读其文,不时遇见俏皮的慧言:“自己家里拿出点真货出来,也让隔壁邻居瞧瞧!”“为何总要为老外忙乎?”“节外生新枝”“不能躺在别人的摇篮里,不知道摇篮的编织者”,如此等等。

钱老有些思想在语言学界传布很广,如“人生活在语言中,人不得不生活在语言中”“语言的任何一个局部都浓缩了语言结构的全体信息”等。最知名的是将海德格尔的“语言是存在的居所”论断提升为“语言是人类的家园”,还写出自己最看重的貌似同名的专著。

为追求思想,他要求自己出观点,有亮点,能永恒。钱老多次拒绝朋友、学生给自己做寿,在业内传为佳话。究其因,原来是:“你们送我的东西,我都有。而我需要的东西,你们送不了。那么,我需要什么东西呢?就是后人对我著述的引用率。”

创造着,创新着

钱老嗅觉敏锐,能洞察语言之妙,颇具前瞻性与预见性,他能眺见学术的风向标,绝不西望而跟风,主张“重视向西方学习,但要立足于自己的理论创造”,化西创新正是他学术研究的最大特色。

外国语言学界占外语优势,学术已成套路:照搬西方理论,加一定语料,略作分析,对其予以印证,勇敢者则稍作一点修正。如何讲好学术故事?外语界多数人是“照着讲”,至多是“接着讲”,借西方理论框架,不敢或不愿直抒己见。广外教授霍永寿师从钱老,博士毕业后“逐步明白,创新有不同的形式,但真正意义上的创新是向世界贡献出原来没有的东西,是‘无中生有’”。而钱老的研究正是起于对生活和理论的批判,推及同类,或归纳求共性,或演绎求特性,得出理性判断,催生理论形态。

理论研究旨在贡献新知,或发掘新事实,或提出新问题,或选准新视角,或提出新解释,或概括新范畴,钱老的著述或可占到二三,或能兼具四五。比方说,《汉语文化语用学》是第一部基于汉语的语用学专著,甫一问世,就不同凡响,北有北京大学季羡林教授称其有“前无古人的精辟的见解”,南承中山大学王宗炎教授称赞:“在这些(语用学)引进者和发展者的当中,钱冠连先生占有显著地位。”该书在汉语学界享有众多读者,为北大、清华、南开、浙大等校研究生必读书目,在海外也有不少拥趸,目前已被国家立项,正在外译走向英、俄语世界。该书为天下创,也育天下人。现执教于上海海洋大学的李涛博士大三读的第一本语言学专著就是它。“这本书第一次让我觉得语言原来可以这么好玩、有趣,语言还可以这么来看。”他说,“这本书改变了我的人生路途,让我开始朦胧地有了些语言研究的意识。”

吕叔湘等前辈对汉、外语两界两张皮现象一直忧虑忡忡,而钱老的主要理论贡献就在于促进了两界融合。《美学语言学》《语言全息论》《汉语文化语用学》《语言:人类最后的家园》均聚焦汉语汉文化,揭示其普遍原理。钱老是外语出身的学者,在业内颇受关注,在界外更受推崇,靠的正是他西而化之的理论探索以及随之结出的硕果。

身为外语学者,他却勇于批评汉语界不重理论研究,更缺学派创建意识的壮志。但他更是反省自身,剖析了外语界缺乏理论创新的心理障碍:第一,甘当二传手,忙于引进,让渡创新;第二,知难畏难,怕劳神费力;第三,认为无新可创,该创的已创,属于思想懒惰。

在同事王初明教授看来,钱老“视原创性为做学问第一原则,并努力付诸实施”。外语界对新理论构建贡献不大,好拾人牙慧。而他“写的每一篇文章,每一部专著,总不忘创新”,“努力做一位生产知识的先进工作者,足见其创新意识的强烈”。

四川外国语大学王寅教授是钱老的学术知音:“仅就专著来说,他出一本,是一本,既有‘数’,更有‘质’,可谓本本见彩,册册出新,无不彰显着‘无中生有、有中生新’的创新范式,堪称我国外语界的‘理论拓荒者’。”他将钱老的创新之法归纳为“再范畴化”,正是“再范畴化成就了他的原创理论”。每读新著,钱老的诗人和评家气质便悉数登场:入乎其中以解剖,出乎其外以化合,再予以范畴化,进而提出新概念。比如,已被学界广为接受的“人文网络言语学”“语言的‘三活’状态”“语言全息”等范畴,均折射出钱老的理论原创意识。

一部专著可含一个或多个理论,也可自成理论体系,系列专著则形成体系的体系,形成更大的学科体系。上述四部专著便是如此纵横贯通的。对此,其高足、电子科技大学教授王爱华看得更清楚:四本书各有体系,新颖而深刻,彼此又内在关联,都对语言本质和现象作出了新颖的解释。钱老正是从语言学走向语言哲学,理性探索从经验性走向了思辨性,移步换景,步步深入,却始终坚守着“重视学习西方语言学理论,立足理论建设,立足母语语料,立足创新”的原创理念,坚持倡导“学贯中西”,致力于国内外哲学界与外语界的凿壁与打通,其终极目标是“建立中国的语言学理论学派”。

仅凭语用学成就,钱老本可欢度余生,可他偏偏舍易趋难,急转弯撞向了语言哲学。为何转向?所虑有三:第一,语用学研究除译介外,当时已无话可说,多数学者不愿详考其源(即语言哲学);第二,国内语言学研究方法单调,汉语界鄙薄理论,视理论为空谈;外语界引进方法,汉语界不太买账,两界两张皮;第三,我国语言学家入道时未受哲学训练,硬伤与生俱来。钱老以“下地狱的精神”,沿着语用学闯入分析哲学,踏上了语言哲学转向的艰难历程——脚踏语言的实地,仰望哲学的天空,就如他反复强调的,“从语言入,从哲学出”。

其实,语言学理论背后藏着哲学,理论语用学与哲学天然关联,就看谁先发现,再发明,为其命名,为其立说。钱老正是基于英俄汉三语由语言学追向哲学的。“文革”后,他集中研究语用学,读利奇等人的著述,见语言学家常引维特根斯坦、奥斯汀、格赖斯等人的著作,好生奇怪:他们为何要引用哲学著作?1992年,应邀前往比利时安特卫普大学任特约研究员,语用学文献读得越多,他的疑虑就越深:为何语用学大家都是哲学家?他一面读西方书,一面写自己的书,未几,写成《美学语言学》(1993),开启了语言哲学写作。访学期间,他更受刺激的是:为何不见国人的语用学?不出几年,《汉语文化语用学》(1997)面世。他还借机厘清了哲学与语用学的谱系:语义学为分析哲学之子,语用学为语义学之子,语用学便成了哲学之孙。

转向哲学,便要换脑,读书之多、之难是空前的。一时间,他什么也不做,什么也不写,就是埋头读、读、读,“前后大约花了十六年才摸到语言哲学的谱儿”。语言研究的哲学转向再次为他开疆辟域,可概括为讲、导、宣、编四个字:一届届地讲授语言哲学课程,育人也育己;指导语言哲学、语用学博士生;为中西语言哲学夏日书院和70余所高校与30余次国内外研讨会宣讲西方语言哲学;编辑出版《语言哲学研究》辑刊以及西方语言哲学经典文集等。

西南大学教授杜世洪认为钱老是中国外语界“西方语言哲学的领航者”,他看得真切:“钱冠连的哲学思想是对古希腊宇宙观的发问与解答。”古希腊哲学家发现了“宇宙的次序”与“人类思想的次序”相似,二者如何联系?似乎未见,而钱氏“语言全息论”正是捆绑宇宙、人和语言的绳子,仿照“柏拉图的洞穴”“奥康的剃刀”“休谟的铡刀”等哲学史典故,杜世洪将之命名为“钱冠连的绳子”。

本土化是钱氏语言哲学的创新之道。他没有走西方哲学的老路,而是为其注入新的养分,加入中国视角,为老树生新枝,将西方语言哲学本土化,尝试开展后语言哲学研究,将西方分析哲学推向“后语言哲学”阶段。2017年,他还做了有关量子力学作用于西方哲学的报告。前两年出版的《后语言哲学论稿》就集中体现了近年来他对相关问题的思考。

梦想着,写作着

钱老为天下人写《语言:人类最后的家园》,其实,语言更是他自己的家园,他更是生活在语言中。文字世界,是他的精神家园。读其文,一如与他对谈,听他娓娓道来。其学术写作是诗性作家式的,属于才子型,而非经院式。谁读了都惊叹:“原来学术还可以这样做!”

钱老从事研究,也能诗善文。他早就做过作家梦,还自嘲被“美梦空纠缠”。上小学时他看了剧本《革命是用血换来的》,便做起了二十余年的作家梦。一上大学,他就列出世界文学名著清单,受惠于图书馆丰富的藏书,读了不少经典;也曾醉心于鲁迅的《阿Q正传》《祝福》等小说、散文,甚至是鲁许二人的“两地书”。

钱老的作家梦,还插有一小曲。受创作欲驱使,大三那年他试创小说一部,让同窗好友陈立刚转其胞兄,《苦菜花》《吉鸿昌》的作者陈立德。作家速复:语言流畅,但无教育意义。作家梦虽然受挫,创作之路却未中断,1989年他完成大转折,转向语言学,文学熏陶与文字锤炼从此开始成就其学术。文学与学术,两套思路,可以神交,可以融汇,研究因此而轻盈,创作因此而厚重。极具戏剧性的是:有心小说花不开,无心散文柳成荫。他先后推出了《摘取我够得着的葡萄》《眼光和定力》和英汉对照《命运与欲望》三部散文集,写个体生命的感悟、感受与感知,都洋溢着强烈的主体意识,散发着学术与生活哲学的余香。他不止一次感叹:“你以为你走的是一条自己规划的路,到了人生末了,才发现,实际上你走上的是一条生活(社会、人文、时代生态)为你修正的路。”

他的文字好懂,是因作者先弄通了,写得又生动,不空泛,能激发情感,引人共鸣。钱老能洞悉语言之妙,论理时出言能入里,有鞭辟之用;其文字以质胜,货真价实,既带思想的体温,又盖生活的印戳,如“摘取我够得着的葡萄”“洋不就,土不成”“不要将‘犁’插在洋人的田里耕去犁来,要耕自己的田”“活得干净远比活得辉煌更有意义”。

据四川大学教授刘利民回忆,钱老对弟子常说的一句话是:硬功夫、活脑筋、新句子。前者指要打好学术基础,中者指思考要破规,末了要推陈出新:概念新,话语新,体系新。新句子,不也是作家的追求么?!钱老还是优秀的演说家。其老友,广西大学教授覃修桂爱听他的报告,说他大会主旨发言“一如他的文章,字斟句酌,逻辑严密,言虽简却意无穷”。

70岁退休之后,钱老问学之余,文学创作与书法左右开弓,双艺合一。他本来就写得一手漂亮的钢笔字,自成一体,流畅清新。近年来他练起了毛笔字,与众又不同,所练内容全由己出,用毛笔写自己的作品,或为古诗,或为现代诗,或为学术札记,或为散文诗,成其夕阳红中一抹亮色。创新者总是不落俗套,这或许可视为其创新思维的又一延续。

肚中有真货,笔下妙生花。学者兼文人,历来不乏其人,而钱冠连先生是其中独具特色的一位。

(作者:黄忠廉,系广东外语外贸大学翻译学研究中心教授;崔雪波,系延边大学外国语学院副教授)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>