怀念我们的父亲:打破思想禁锢的先行者(4图)

发布时间:2020-06-28 21:36 | 来源:北京青年报 2020年06月27日 A08 | 查看:1347次

悼念《实践是检验真理的唯一标准》主要作者之一孙长江

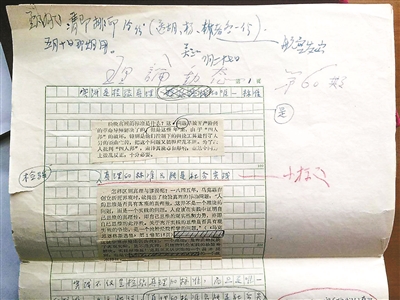

▲文章修改稿手迹

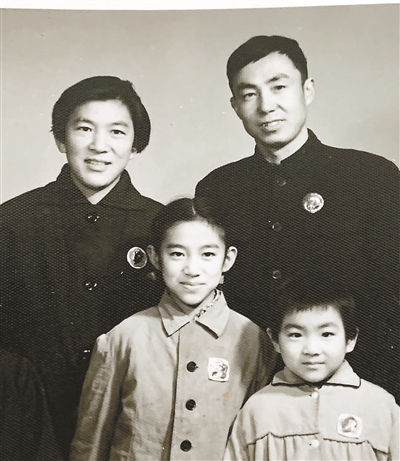

▲孙长江全家合影

▲年轻时的孙长江孙伟夫妇

◎孙竞、孙凌口述 寇德印整理

【编者按】

6月19日,著名理论家、原首都师范大学教授孙长江去世,享年87岁。

1978年,孙长江在中央党校积极参与真理标准问题讨论,他是掀开历史新时代的《实践是检验真理的唯一标准》一文的主要作者之一。

本版特刊发由孙长江先生的两个女儿孙竞、孙凌口述,寇德印先生整理的悼念文章,以表怀念。

【孙长江简历】

1933年1月15日生,福建厦门人。

1949年9月于福建泉州参加中国人民解放军。

1955年毕业于人民大学历史系。

1955年至1973年在中国人民大学任助教、讲师。

1956年12月加入中国共产党。

1973年至1977年在国务院科教组《人民教育》编辑部任政治组组长。

1977年5月至1982年任中共中央党校理论研究室副主任,副教授。

1983年1月在首都师范大学任政治系教授。

1987年至1989年兼任科技日报社副总编。

1994年创建首都师范大学东方思想文化研究所。

1998年10月于首都师范大学离休。

2020年6月19日病逝。

往事已矣,不知从何说起。

6月19日15时32分,父亲永远地离开了我们。由于疫情的原因,我们姐妹俩滞留美国,无法回家料理他老人家的后事,亦未能在他膝前尽孝,陪他度过生命最后的日子,这是我们一生永远的遗憾。

思念无以表达,哀伤更无法抑制,谨以此文为悼,怀念我们的父亲,愿他在天堂安好;同时以此文为谢,敬谢那些关心、帮助过我们父亲的朋友、同事以及亲人们。

为未来改革开放的实施

完成思想上的铺垫

提到父亲,不能不提《实践是检验真理的唯一标准》一文。在中国,这篇文章几乎家喻户晓。

1978年5月10日,此文首先在中央党校的《理论动态》上发表,11日,《光明日报》又在头版位置刊发,而在12日,《人民日报》又全文进行了转载。此后,一场关于真理标准问题的大讨论,在全国范围内轰轰烈烈地展开。

这是一场意义深刻,涉及面广大的“思想解放运动”。

在粉碎了“四人帮”以后,对于国家向何处去,往后应该走什么样的路,存在着不同的声音。《实践是检验真理的唯一标准》直指思想领域的核心问题,同时也具有极强的针对性——就是要突破“两个凡是”的思想桎梏。其最重要的历史作用,是让人们能够解放思想,卸下精神上的种种束缚,对那些过去认为不可怀疑的条条、模式、定义等等进行再思考,为未来改革开放的实施完成思想上的铺垫。

正因为文章所触及的,是当时政治领域极为敏感的“雷区”,父亲在参与创作时,实际上是冒了极大的风险。我们还记得,他在写这篇文章的时候,几乎是整夜、整夜地不睡觉。他杯子里的茶叶已经把杯子塞满了,我们就问他:“为啥要放那么多?”他回答说:“放少没用啊!浓茶提神儿,喝了不困。”他所面对的压力,可想而知。

父亲对我们说,在这篇文章发表以后,他已经收拾好了行李,准备进监狱了。他的一生经历过许多波折,对蹲大牢之类毫不畏惧,因为他认为自己所坚持的方向是正确的,所以即使坐牢也值得。

对于这篇文章,父亲付出太多。作为《实践是检验真理的唯一标准》的主要撰稿人和主要定稿人,他对这篇文章是有不可磨灭的贡献的,但由于种种原因,一度却不为大众所知。父亲不止一次地说过,“这场(真理标准的)讨论,绝不是由某个、某几个‘秀才’灵机一动或冥思苦想而引发起来的。这场讨论是历史的产物,这篇文章也是历史的产物。”

父亲怕老婆

而母亲对丈夫却有些崇拜

1933年1月15日,我们的父亲出生在福建厦门。奶奶是一位乡村小学教师,爷爷也是一位知识分子,他所从事的职业和电影放映以及剧本编写等有点关系,具体我们也不是很清楚。爷爷共养育了五位子女,父亲行三,另有两位姐姐和两位妹妹。

父亲在福建泉州长大,喜欢文史,很有才气,十岁就在当地的报纸上发表文章,但是他偏科得厉害,特别是数学,简直一窍不通。但他凭着文史科的高分,还是得到老师的喜爱,得以顺利升入中学。

1949年9月,解放军进福建,父亲约同自己最要好的两个朋友龚洛书、曾纪木一起参军,他们都是背着家人偷偷入伍的,几人追随部队,一起参加了“永安剿匪”等。

在部队里,父亲认识了母亲。他常常开玩笑地说:“是你们的妈妈‘解放’了我。”

当年,父亲还是“新兵蛋子”。虽然穿上了军装,但还是没有“兵样”,属于“后进分子”。于是,部队特别安排了文工队的一位“女教员”来帮助他,而这位女教员就是我们的妈妈。

妈妈也姓孙,原名孙礼云,和父亲同龄,她其实只比父亲早参军两个月而已。当年,解放军入上海,她偷了家里的两块银元,也是偷偷参军的。为了表示自己是彻底的革命,她改了名字,叫孙伟,意思是“追随伟大领袖,创造伟大业绩”。

在帮助的过程中,父亲悄悄地喜欢上了这位和自己同龄、同姓的姑娘,但是他不敢表白,只是默默地、偷偷地喜欢。像妈妈这样漂亮的女孩子,在当时的部队上当然会有不少追求者,甚至还被一些“四兜儿”干部给“盯”上了。幸亏爸爸的好哥们儿曾纪木帮忙,偷偷传条子,最终,那一封封的情书还是打动了妈妈的心。

我们曾经问老爸:“你一个‘新兵蛋子’,怎么会竞争得过那些部队里的干部呢?”爸爸很自信:“因为我帅啊!”

其实,妈妈是看中了父亲的才气,他会写文章,在部队里,经常写一些歌谣,还做了记者、文书。于是,他们彼此的感情就在这学习的过程中产生了。

1952年,父亲被部队推荐到人民大学继续深造。组织上问他想学什么专业,父亲回答说,只要课程里没有英语和数学就行。思来想去,他还是决定学历史。但是在那年,恰巧人大历史系没有招收本科生,幸运的父亲就被直接分配至研究生班“本硕连读”了。

分别以后,母亲有点想主动疏远父亲。她觉得,父亲现在已经是大学生了,“还能看上我吗?我俩也不般配了”。甚至后来,母亲转业被分配到北京,在国家科委下属的一家出版社工作,但是倔强的她竟然没有告诉父亲,那时她是真的决定要放弃这段感情了。关键时候,又是那位热心的曾纪木叔叔,他赶紧写信给爸爸汇报,这样才有了后来的我们这个家。

爸爸、妈妈是在1957年结婚的,两个人一辈子互相扶持,相濡以沫,在最困难的时候、最绝望的时候也始终没有放弃对方。

当年,父亲被贴上了各种标签。他被监视居住在学校里,一周仅仅能回家一次。但是只要有时间、有机会,他总是会想着回家去看望妻女,因为他知道,妻子一直在家里惦记着。

有一次,父亲骑自行车从人民大学里出来,回家心切,猛蹬踏板,在经过一个红绿灯路口的时候想刹车,可是刹车却失灵了,自行车一下冲向了路口,险些被机动车撞到。仔细一检查,原来车闸不知什么时候被人用锯条锯断了……

后来父亲来到位于江西省余江县的“五七”干校,而妈妈则是带着我们姐妹和奶奶去了湖南衡东县的干校,后来又被调到河南的罗山县。

其实,本来我们一家可以一起去江西。但是父亲经过深思熟虑后,还是决定和我们分开,他的目的显然是为了保护我们。

据父亲回忆,送我们走后,回到空荡荡的屋子里,他痛苦极了,真不知道什么时候能再见我们,或许,就再也见不到了,那种感觉只有经历过的人才能理解。

在江西,没有了妈妈的照顾,父亲真的成了“流浪汉”,他自己不会做饭,除了吃食堂,就是到处蹭。他不会洗衣服,就把脏衣服攒起来,直到攒够半麻袋,然后用绳子把麻袋口扎紧,拴在大河里的桥墩上,任水流冲刷,这就成了天然的“洗衣机”。这些都是他当成笑话讲给我们听的,但是谁能知道这其中有多少的苦涩和无奈呢?

经历了那么多的患难,父母间的感情越来越深。父亲怕老婆,而母亲对丈夫却是有些崇拜,于是他们就这样搀扶着,一直走到了白头。

只要听到敲门声

就能猜出是谁来了

父亲爱酒、爱肉,他说他这一辈子,美食、美酒的关过不了。至于美色,那可不是问题。他一贯非常保守,甚至看见别人跳交际舞都颇为不满:“搂搂抱抱的,成何体统?”

美食之中,他最爱的是红烧肉,认为大块吃肉方能过瘾;说到美酒,他偏爱白酒,能喝半斤左右,不过绝无大碗喝酒的海量,且偶尔喝醉。因为醉酒,闹过不少笑话。有一次生病,医生给他输液,他开玩笑地对护士说:“你要是把药瓶子里的药换成酒该多好啊。”

在喝酒的问题上,母亲没少批评他。父亲屡教不改,态度却极为诚恳,道歉最快,承诺最多,口头上的有,书面上的也有。我们记得他写过保证书之类,被母亲珍藏,前几年我们还见到过,现在不知放到了什么地方。

父亲爱酒的根本原因,其实是因为朋友众多,有道是“酒逢知己千杯少”嘛。父亲对朋友总有一副热心肠。他曾教育我们说:“在别人倒霉的时候,你要帮助人家;在别人走运的时候,你不要等待回报,而且要远离人家。”就是这样的交友原则,让他有了一群莫逆之交。在我们小的时候,最盼望过周末,因为一到周末,就有许多叔叔聚到我们家里,妈妈总要张罗一些好吃的,我们也就跟着改善伙食了。

那年月,家里的经济条件不算好,妈妈做菜弄不出太多花样,有时候,她就到菜市场买回来一个大猪头,朋友们来了,啃着猪头肉,喝酒、聊天。那时候在我们家聚会的,几乎都是知识分子,其中不乏名教授,大多是父亲在人民大学的校友、同事。

父亲和朋友相交,总能推心置腹,他喜欢为朋友出谋划策,分忧解难。家里常有访客。当有人敲我们家的房门,他只要听到敲门声,就能猜出是谁来了,而且十拿九稳。一度,我们都很疑惑,难道这是特异功能?后来父亲说,因为每当某件大事发生了,可能会牵扯到谁,他都大致有个判断,所以对于这些人要来拜访,他心里早已有所准备。

父亲与北大哲学系教授汤一介先生可算是莫逆之交,他们全家也都是我们家的常客。他们两人经常在一起长谈,有时候还会关着门密谈,我们都不知道他们谈了些什么。多年后汤先生在所著的《我们三代人》中记述了一件我们当时都不知道的事。汤先生说,因为自己当时正被隔离审查,精神非常低落。正在他走投无路之时,父亲去探望他们。父亲就开导汤一介先生:“事情总要过去的,一定要挺住,我们能做事的时间还长着呢!”正是听了父亲的话,汤先生才放弃了自杀的念头。(详见汤一介著:《我们三代人》,中国大百科全书出版社2016年版,第277页。)

母亲对父亲的朋友都非常的好。比如周末的聚会,高朋满座,山吃海喝的是那些大汉们,可是这下酒菜,不都得靠妈妈一样一样做出来吗?有时候母亲不免因劳作而抱怨,于是爸爸就在甜言蜜语上下功夫,变着法儿地“讨好”,各种央求,各种“马屁”,夸奖妈妈做的菜好吃,又夸她贤惠、能干。妈妈虽然嘴上抗议,可是一旦朋友们登门,总又任劳任怨地忙叨起来。她是真心的理解父亲,其实也并不反感他的朋友们来大吃大喝,说到底是心疼父亲的身体,不希望他喝那么多的酒而已。

我们生活在美国,与父亲聚少离多,所以我们一直劝父母能随我们去国外生活养老。大约在2000年左右,我们张罗着让二老出去,但是爸爸说自己舍不得国内的朋友,说什么也不肯离开。没有办法,母亲只好陪着他。为了友情,父亲甚至可以放弃在儿女身边享受天伦的机会,可以看出朋友对于父亲是多么的重要。

肚子过了瘾

买皮带的钱却花没了

父亲的幽默、乐观是那种深入骨髓的。他对我们最大的影响,就是那种用微笑来面对一切的态度。

我们父女之间相处,是那种平等式的交流。有什么不同意见,我们可以直接反驳他。他是慈父,从来也不打骂我们,即使有所批评,也是那种旁敲侧击的暗示、讽刺。

姐姐孙竞语文学得不好,古文尤其是她的软肋。高考语文成绩很差,父亲肯定恼火,但他并没有大发雷霆,仍然笑着对我们说:“现在我的朋友们都在笑话我,他们说,你孙长江的女儿语文竟然考了这点儿分?”

父亲每次出差,有什么好吃的,都会想方设法地给我们带回来。他要是看了什么好电影之类,也会在回来后第一时间给我们讲故事情节。我们和父亲有一个小秘密。在我们小的时候,国内物资紧缺,家里也没有多少钱。有一次,父亲的皮带眼看就要断了,他就向妈妈要了三十几块钱,准备买一条新的。恰巧,妈妈给过钱之后就出差了,我们姐妹俩见有机可乘,立刻央求爸爸给我们改善生活。

那时候,我们最馋奶油蛋糕了,趁着妈妈不在家,就要求爸爸给我们买。结果父亲果真带着我们去了王府井,买了当时最流行的“树根奶油蛋糕”,于是肚子过了瘾,但那买皮带的钱却花没了。实在没有办法了,爸爸就用订书器把断了的皮带给订上,然后继续用。妈妈回来后,问我们皮带买了吗,我们回答说:“皮带变树根儿了。”

回忆这些琐碎,有些儿女情长,不知道会不会影响爸爸的形象。在外人眼中,父亲也许很高大,可是在我们心里,他就是这样一位可爱、可亲的老爸。

父亲无数次跟我妈说,他觉得这辈子最幸运的,就是妈妈给他生了两个贴心孝顺的好女儿。作为女儿,我们也一直为有这样一位慈爱、正直、豁达、睿智又幽默的父亲而骄傲。

大约在2000年以后,父亲的身体逐渐变差。他的腰椎出了问题,而且越来越重,到最后,行动不便,之间还中风过两次,几乎难以行走;他的另一个顽疾是耳聋,这也直接影响了他与外界的交流。我们为父母请了一位住家保姆。每逢春节,我们也必定要赶回来,这时候,父亲总是很高兴。但是,悲伤总有到来的时候,2019年9月,母亲突发脑梗,幸亏抢救及时,无大碍。但是10月又再次复发,这次情况严重,她卧床不起了,并且认知困难。保姆无法在家里同时照顾两位行动不便的老人,而正规医院也不可能让他们长久地住院。万般无奈之下,我们只好把父母安顿在养老院里,有二十四小时的医护照料,并且最主要的是,两位老人也可以同住一间病房,再不分开。

很遗憾,在父亲生命最后的日子里,疫情把我们阻隔在大洋彼岸,无法在最后时刻陪伴在父亲的身边,无法陪父亲走完他人生的最后一程,更无法在父亲瞑目之前让他亲听一声“我们爱你”。在这漫长的疫情之中,我们等到的却是爸爸永别的噩耗。如今,我们只能向父亲遥拜,望父亲天堂之路走好!供图/孙长江家属

发表评论

网友评论

查看所有评论>>