当阳光照进柴房 《宣言》响彻东方 (报告文学)(图)

发布时间:2021-06-18 09:59 | 来源:光明日报 2021年06月18日 13版 | 查看:1670次

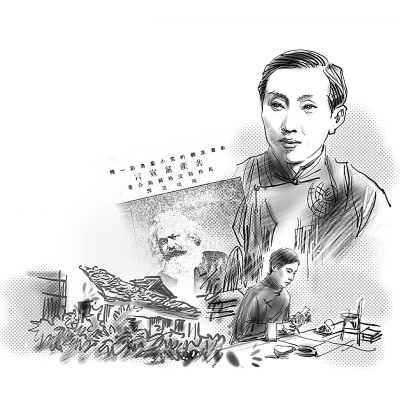

陈望道(1891—1977),浙江义乌人。中国共产主义运动的先驱,马克思主义在中国的传播者,著名教育家、语言学家。早年求学于金华中学、之江大学。1915年赴日本留学。1919年夏回国任浙江第一师范学校国文教员,同时投身新文化运动。1920年翻译出版《共产党宣言》第一个完整的中文译本。在复旦大学任教近五十年,1952年任复旦大学校长至去世。郭红松绘

【中国故事】

1920年2月中旬。这天黄昏,一条杭州来的客货混装船,沿着浦阳江溯流而上,缓缓靠上黄宅码头。一个身手敏捷的年轻人,身子一纵,从船上跳下。年轻人身着长衫,留着三七分头,眉间开阔,眼眶凹陷,鼻梁坚挺,嘴唇棱角分明,手拎一只旧皮箱。

皮箱有些分量,年轻人换了一只手,撩起长衫前摆,掖在腰间,迈开步伐,朝山谷快步行走。夕阳下,两侧群山一阴一阳,阴面深黛,阳面金黄。山这边,是浦江县。山那边,是义乌县。他的家乡分水塘,就在半山腰的垭口。

这位年轻人,便是陈望道。

自我革命

一别经年,陈望道发现,家乡虽然年味浓浓,却掩饰不住暮气沉沉,乡亲们眼睛浑浊空洞,举止缓慢迟滞。是生活粗粝所致?还是这世道暗无天日,让他们看不到希望?陈望道心里沉甸甸的。

大半年前,有感于国内局势混乱、国民沉沦,他激愤写就《扰乱与进化》,发表在上海《时事新报》副刊“学灯”上。此时,他想,《扰乱与进化》写的,虽是泛泛国民,何尝不是写自己父母,还有分水塘的父老乡亲?看来,自家的命运,分水塘的命运,是与泱泱中国的命运系在一起的。覆巢之下,安有完卵?

在浙江一师任教期间,陈望道念念不忘社会改造,在《校友会十日刊》撰文,呼吁废除旧制度、改换新制度。没想到,有朝一日,这事儿会落到自家头上。

这天上午,陈望道正在收拾行李箱,有人在门外喊:“重阳伯在吗?”乡亲们把陈望道的父亲陈君元尊称为“重阳伯”。

陈望道走出房门,见是一个小老头,扶着一把锄头,倚在大门上,朝里面探头探脑,一看到他,满脸绽出笑容:“哟,是参一啊,多年没见,还这么白白净净。”陈望道原名参一,在日本留学时改的名。

小老头皮肤黝黑,满脸皱纹,约莫五十开外。陈望道觉得面熟,一时想不起来,只好茫然应着,“进屋坐坐吧。”

“不了,站着就行。”小老头有些拘谨,“不认识了?我是先塘的张水财呀。”

“哎呀,是水财哥啊,快快进来!”陈望道跨前一步,要拉张水财的手,张水财慌忙后退一步,摆摆手,“不了,不了,我还要去干活,说几句话就走。”

先塘村是陈望道外婆家,张水财比陈望道略大几岁。陈望道去外婆家玩时,常跟着他上树摘果、下河摸鱼。一晃几年不见,才30出头,竟衰老得不敢认了。

陈望道一把拽住张水财胳膊,用力握住他的手,这才发现,他手掌像钢锉。

张水财赶紧抽出手:“我手上净是灰,别弄脏了你。”

陈望道毫不介意,问道:“水财哥,你没外出做生意?”

“做啥生意……”张水财讪讪地笑着,有些不自在,“我是你家的佃户。”

“啊?!”陈望道大吃一惊,“你自家不是有田吗?怎么成我家佃户了?”

“唉!”张水财长叹一声,“前几年,为给我爸妈治病,把田都卖了。”

“这样啊!”陈望道十分关切,“老人病治好了?”

“唉!都走了。”张水财又长叹一声,“我是人财两空,只好租你家的田。”

陈望道默然片刻,忽然想起:“你找我爸有事?”

“这个……”张水财挠挠头,面露难色,“我家孩子多,日子本来就紧巴巴。前些天,县里来征丁,不去当兵的,要交征丁税,我家只我一个壮劳力,离不开,只能交税。今年年成不好,稻谷歉收,这一交,谷桶就见底了,只够勉强过个年。所以,想来向重阳伯求个情,能不能减减租。”

陈望道急忙问:“你要交多少税?”

张水财苦着脸:“要交三成田租。”

陈望道心里一沉。自古以来,村里就有规矩,租佃三七分,东家得七分,佃户得三分。佃户粮食本来就不多,再交征丁税,无异于雪上加霜。想不到,苛捐杂税这么重,乡亲们活得这么苦,怪不得衰老得快!他问道:“你想减多少?”

“我和几个佃户商量过了,想求重阳伯减两成,这样勉强能挨到夏收。他们抹不开面子,托我来求情。”张水财说。

“走,我领你去找我爸。”陈望道说罢,转身在前面走。

祠堂里,陈君元正同几位宗亲议事,看到陈望道走进来,就说:“参一啊,我们正商量祭祖的事呢,你来得正好,给出出主意。”

陈望道朝几位长辈道一声安,垂手对父亲说:“爸,水财哥有事求您。”

张水财碎步趋前,低声下气地说明来意。

陈君元吸着烟,眯着眼,没吭声。

“减租?”一位长辈接过话茬,“我家的佃户也说要减租,我没答应。交税是按收成定的,我家交的税更多,如果再减租,一大家子喝西北风啊?”

“我家佃户也提了,我也没答应。”旁边一位长辈附和。

“小户人家家底薄,经不起折腾。大户人家家底厚,省着点就过去了。”陈望道人朝着父亲,话说给几位长辈听。

“什么话!”一位长辈不乐意了,“小家有小家的难,大家也有大家的难。自古以来,这租田交租,天经地义。租不起,可以不租嘛。”

陈望道微微一笑,不紧不慢,递上一顶高帽子:“我问过了,以前年成不好时,老辈人也给佃户减过租。几位长辈都是善人,向来慈悲为怀、怜贫惜弱,老辈人的这份善心,想必也传承下来了。”

听了此话,几位长辈面面相觑,一时语塞。

沉默一会儿,一位长辈睃陈君元一眼,踢过皮球:“重阳哪,你是族长,这破规矩的事,还得你拿主意。凡事得讲个理儿,讲个公平,对吧?七里八乡,户看户、村看村,都盯着呢,不能光拍脑袋,要看看左邻右舍。不然的话,一碗水没端平,别人会戳脊梁骨。”

陈望道听出话里有话,接过话头:“爸,三伯说得对。这是积德行善的事,如果见危不助、见死不救,别人会戳脊梁骨的。”

三伯一听着急了,赶紧说:“我的意思是……”

陈望道打断他的话:“三伯深明大义,教导得对,我记住了。谁家没个急事难事?我们应该互帮互助,有福同享,有难同当。不能光顾自己吃肉,也要让别人喝点汤。今后,我要向各位长辈学习,多帮帮别人,多积德行善。”

三伯干咳一声,尴尬地笑笑:“参一啊,你这几年洋墨水没白喝,我说不过你。还是让你爸拿主意吧。”

“是,是。三伯说得是,听我爸的。”陈望道就坡下驴,对着父亲,“爸,您说呢?”

陈君元白了儿子一眼,拔出烟嘴,沉吟片刻,说:“是啊,大家说得都在理。小家有小家的难,大家也有大家的难,凡事要讲个公平。我看,要不就折中一下,减一成,行不?”

几位宗亲对视了一下,不情愿地点点头:“好吧。这已经不少了。”

“爸,您看……”陈望道有些失望。

陈君元手一举,阻止儿子往下说,转向张水财:“你看呢?这样行不?”

“欸,欸!好,好,我这就去告诉他们。”张水财哈着腰,转身欲走。

“等等。”陈君元想了想,补了一句,“你家人口多,如果粮食不够,我给你赊些,明年再扣。”

“欸,欸!那敢情好。这个年,我可以过安稳了!”张水财大喜过望,朝陈君元鞠了一躬,扛起锄头,乐颠颠走了。

待几位宗亲走后,陈君元朝儿子狠狠瞪一眼:“哼,这几天,整天听你说这革命、那革命。这下倒好,先革起老子的命来了!今后,家里的亏空,你给填上!”说罢,一跺脚,背着手,气呼呼地往家走。

“是,是,我来填,我来填!”陈望道吐一下舌头,连忙跟上。

寒夜孤灯

庚申春节过后,陈望道惦记着翻译《共产党宣言》的事。

陈望道留日归国后,在浙江第一师范学校任教半年。因“一师风波”,年前愤然离开杭州,去了上海。邵力子把他介绍给戴季陶,戴季陶又引他见了陈独秀。俩人郑重托付他翻译此书。戴季陶说:“别看这么薄薄一本,要准确翻译,难度不小。你试译一下,译成后,我就在《星期评论》上连载。”

要翻译,得找个僻静地方。哪里合适呢?他转悠到柴房,眼睛一亮,腾出一块空地,摆上两条长凳,搁块木板当桌。

吃过晚饭,陈望道来到柴房,点上一盏煤油灯。漆黑的小屋,霎时光亮起来。他把英日版本《共产党宣言》和参考资料摆在案板上。

煤油灯光昏黄摇曳,陈望道摊开两个译本。虽然他中文功底深厚,兼修英文和日文,留日期间大量接触社会主义,但细细研读后,仍感到十分棘手。这时,他才理解,为什么戴季陶说请他“试译”。

开宗明义第一句,就让陈望道颇费踌躇。他在纸上写了划,划了写,绞尽脑汁,反复修改,最后敲定为:“有一个怪物,在欧洲徘徊着,这怪物就是共产主义。”

油灯下的陈望道,并没有意识到,他郑重写下的这句话,在民众心里回荡了数十年!直到22年后,在延安窑洞的另一盏油灯下,共产党的理论家博古反复推敲,才将“怪物”改为“幽灵”,把“徘徊”改作“游荡”。

日译本中的汉字词汇,陈望道没有完全照搬。最明显的,是对国名的翻译。日译本中,国名采取音译,这是旧式译法,他采用现代的国家名称。有一个国名,日译本称“和阑”。开始,他译作“荷兰”,但对照英译本,发觉不对。反复琢磨后,他得出结论:日译本译错了,正确的国名应是“丹麦”。

得益于深厚的中文功底,陈望道注重在韵律节奏、直白易懂、生动形象上下功夫。如“同业组合”“被雇职人”,他换成简短的“行东”“佣工”;“阵营”“渣滓”“革命要素”,他换成形象的“营寨”“赘疣”“革命种子”。这么一换,想象力和理解力大增。一些原本抽象难记的词,如“生产机关”“社会组织”“农业的革命”,他换成具象易懂的“生产工具”“社会的状况”“土地革命”,既易懂,也易记。特别是“土地革命”,此概念融入《共产党宣言》思想后,使《共产党宣言》犹如教科书,在后来的革命实践中,产生直接的现实指导作用,影响广泛而深远。

为了体现鲜明的立场,使《共产党宣言》更具号召力、战斗性,他还增加一些更为尖锐的词汇,体现更为激烈的斗争立场。如,表示两种阶级对立状态时,日译本用的是“相敌视”,他改为“对垒”。分析资产阶级发展状况时,日译本用的是“没落”,他换成“倾覆”。

陈望道发现,日译本中的一些词汇,偏重于书面语,严谨有余,不易传播。于是,他有意识口语化。如,将“战栗”译为“发抖”、将“精神”译为“智识”。现在,“智识”已很少用,“精神”倒是常见,但在新文化运动时期,“智识”是个高频词,知识界无人不晓。

陈望道注意到,英译本的第三人称代词“they,their”,日译本却变成第一人称代词“吾人,吾人の”,即中文“我们,我们的”。他心生狐疑:两位日译者翻译时,为什么要转换人称呢?是无意的叙事视角转变,还是特意的立场转换?

对两位日译者幸德秋水和堺利彦,陈望道并不陌生。他想,他们转换人称,绝不是无意,肯定是特意。因为,他俩都是著名的社会主义运动活动家,视自己为共产党人,使用第一人称,更能表达立场。

“那么,我是忠于英译本,还是像两位日译者,表达鲜明立场呢?”陈望道一边哈着气,给冻僵的手取暖,一边原地转着圈,陷入深思:两位日译者,都是我仰慕的对象,他们信仰社会主义,视自己为共产党人,我虽然还不是共产党人,但他们的信仰,就是我的追求,我也应该朝这个目标前进,早日做一个共产党人!

“对,我也要表达鲜明立场!”陈望道立刻坐下,拿起毛笔,郑重写下“我们”“我们的”。

早春的江南山区,春寒料峭,晚上寒气逼人。每天晚上,家人都要给他准备两样东西,一是火熜,二是汤婆子。火熜暖脚,汤婆子暖手。

靠着这点温暖,伴着不熄油灯,陈望道熬过一个个长夜,反复推敲每一个词、每一句话,力求既准确、又通俗。实在困了,收拢笔墨纸砚,打开铺盖卷,将书案当床板。

“十大纲领”,是非常重要的内容,常被人段落翻译。陈望道发现,日英译本完全相同。他译完之后,隐隐约约,总觉得不对劲。

哪里不对劲呢?他一会儿站起,一会儿坐下,苦思冥想。这种感觉,若隐若现,稍纵即逝,就像空气中有道光,他一伸手,明明抓住了,又倏然不见了。如此多次反复,搅得他心神不宁,无法继续进行。

“我就不信,今晚非要找到你!”陈望道发起狠来,笔一撂,起身又转起轱辘。油灯下的身影,一会儿长,一会儿短,一会儿圆,一会儿扁。

渐渐地,窗户开始发白,天破晓了。油灯慢慢暗淡,灯芯昏昏欲睡。陈望道忽然觉得,自己就像这根灯芯,也快熬干了。他俯下身子,“噗”一声,吹熄灯芯。

灯芯熄灭的一刹那,陈望道心里,忽然冒出一束亮光:“十大纲领”具有很强的操作性和指导性,可以在实践中照方抓药,但在两个译本中,都是采取“名词化”的叙事性翻译,感染力和号召力都打了折扣。

“我们为什么要翻译《共产党宣言》?难道仅仅是为理论研究,仅仅是宣扬政治主张?不!是为了指导行动、付诸实践,尽快改变旧中国的面貌,改变中国人的命运!”陈望道的思绪如电闪雷鸣,似暴风骤雨,“对!应该采取‘动词化’的施事性翻译,把‘十大纲领’变成可复制、可实施的措施,增强其理论的行动推力,激活它的革命实践性!”

此时,天已大亮。晨风中,飘来一阵炊烟味,肚子受不住诱惑,“咕咕”叫起来。他贪婪地吸了几口,端坐下来,添水研墨,轻蘸墨汁,静心屏息,笔下行云流水。

“吱呀。”门开了,母亲张翠婠拎着篮子进来,取出粽子、红糖,摆在案桌上。

陈望道迫不及待地夹起一只,张嘴往里塞。张翠婠心疼地说:“慢点,蘸着糖吃,别噎着。”

过了一会儿,她在门外轻声问:“红糖够不?”

屋里回答:“够了,够了!”

又过一会儿,张翠婠探头进来,小心问:“甜不?”

“甜,甜!”

张翠婠近前一看,红糖好好的,感到奇怪:“咦,咋没蘸红糖?”

陈望道抬起头来。儿子这一抬头,把母亲吓得不轻,连退两步:“你嘴上黑乎乎的,啥东西?”

“没啥呀。”陈望道抹了一把嘴,“咦,怎么尽是墨汁?”低头一看,不由得哈哈大笑。原来,自己稀里糊涂,竟然蘸着墨汁吃粽子!

“你呀你,着魔了!”母亲又好气,又好笑。

转眼到4月底。这天上午,当一缕阳光投进柴房时,陈望道搁下笔,长吁一口气:终于完成了!

《共产党宣言》问世时,马克思30岁,恩格斯28岁。陈望道翻译《共产党宣言》时,比马克思小1岁,比恩格斯大1岁。

错印封面

一天傍晚,陈家正在吃晚饭,门外有人喊:“陈先生,陈先生,有你的电报!”

电报是星期评论杂志社发来的,邀请陈望道去担任编辑。他带上译稿,告别家人,兴冲冲赶往上海,直奔星期评论杂志社。

陈望道正欲上楼,忽然传来男人哭声。三楼阳台上,围坐着5人,哭者正是戴季陶,另外4人在劝慰。有俩人他见过,叫李汉俊、沈玄庐,是杂志社主力。另俩人,一位面庞瘦削、梳着背头,一位戴副眼镜、剃着光头。戴季陶止住哭,介绍了一番。原来是沈雁冰、李达。

坐下后,陈望道才知原委。

原来,《星期评论》创刊一年来,刊登了不少观点激进的文章,社会各界反响热烈,发行量有十几万份。当局十分忌惮,截留各地寄给编辑部的书报信件,又没收编辑部寄出的杂志。自47期以后,当局干脆勒令禁止。他们正在商量,打算出满53期后,6月6日停刊。

陈望道四下打量,过道上,角落里,堆满《星期评论》旧刊。他忽然想起来,打开皮箱,取出厚厚一沓稿纸,“糟糕,我的译稿咋办?”

“本来是要在刊物上连载。现在看来,连载是不可能了。”戴季陶接过来,浏览了一遍,露出赞许神情,“译得非常好!刊物没能连载,真是可惜了。”

李汉俊读过大量马克思原著,深知《共产党宣言》的重要性,曾动过翻译念头,自忖中文功底不够而作罢,听说陈望道翻译好了,十分吃惊,接过来,边看边叫好。

陈望道没赶上编辑刊物,却赶上给刊物收摊子,帮着李汉俊,把杂志拿到街上,避开警察,悄悄分发给市民。待收拾停当,已是6月27日。

杂志社编辑俞秀松,是陈望道在浙江一师的学生。晚上,陈望道找到他,把《共产党宣言》译稿和日、英文译本交给他,托他带给陈独秀,请陈独秀校阅把关。

俞秀松不敢怠慢,第二天上午,来到陈独秀寓所,将译稿郑重交给陈独秀。

陈独秀看罢译稿,连连称好:“中国共产主义运动基础薄弱,没有本像样的理论书指导,怎么行?这译稿可是及时雨啊!”

他找到李汉俊:“陈望道立了大功,把《共产党宣言》翻译出来了,你这个马克思主义理论家好好看看,帮忙润色润色。”

李汉俊说:“我已经先睹为快了,只是不知如何处理。别看这本书字数不多,翻译难度可不小,有很多新名词,我自感力所不逮,不敢动手。望道了不起!”

“是啊,有志者,事竟成。”陈独秀感慨不已:“你尚且知难而退,望道不事张扬,却终成大事,就更值得钦佩了。你多费点心,帮他把把关。”

对陈望道的才学修养,陈独秀大为赞叹。此时,新青年杂志社正需要编辑,他觉得陈望道堪担重任,便邀请陈望道担任。

1920年8月,上海共产主义小组成立,这是上海第一个共产党组织。小组发起人共有8人,即陈独秀、李汉俊、沈玄庐、陈望道、俞秀松、施存统、杨明斋、李达,陈独秀任书记。小组成立后,把出版《共产党宣言》译本列入计划。

这天,陈独秀约陈望道和李汉俊等人碰头,商议出版译本的事。

李汉俊挠挠头:“现在局势趋于紧张,《星期评论》也被迫停刊了,公开出版《共产党宣言》会有麻烦。”

陈望道眉头紧锁:“是啊,上海的华界在军阀统治下,租界在帝国主义统治下,哪里能容忍《共产党宣言》公开印刷发行?”

李汉俊接着说:“还有一个难题,到哪里筹集出版经费呢?”

“钱的事,我想办法。”陈独秀踱着步子,“听说维经斯基带来一笔共产国际经费,我找他商量。”

维经斯基是苏共中央和共产国际代表,这年春天秘密来华。听说要出版《共产党宣言》中文译本,维经斯基当即拍板:“在中国组织出版工作,是我们的工作内容之一。给你们一笔经费,你们干脆建一个印刷所,今后还要经常印资料呢。”

陈独秀、陈望道等人立刻张罗起来,在拉斐德路(今复兴中路)成裕里12号租了一间房子,秘密开设又新印刷所。

这天,陈独秀和陈望道、李汉俊等人来到印刷所。《共产党宣言》刚印出,散发着油墨清香。

这是一本小32开的小册子,高18.1厘米,宽12.4厘米,封面是水红色的,中央印有大幅马克思半身坐像。在书封底,印有“一千九百二十年八月出版,定价大洋一角。原著者:马格斯、安格而斯;翻译者:陈望道;印刷及发行者:社会主义研究社”。

翻开书本,里面无扉页,无序言,无目录,内文共56页,每页11行,每行36个字,采用繁体字和新式标点,用5号铅字竖版直排。

“哎呀,糟糕,印错了!”眼尖的陈望道惊叫一声。陈独秀仔细一看,可不是嘛,封面上,印着“共党产宣言”!

“快停下,快停下!”陈望道连忙朝印刷工人喊。可是已经晚了,500册已经装帧好。

“怎么办?毁掉重印?”几个印刷工人慌了。

“不行!”陈独秀摇摇头,“我们本来就缺经费,这样太浪费了。” 陈独秀思忖片刻,果断决定,“再印500册,这批书就不要出售了,全部免费赠送。把封面重新排版,下个月再印1000册,封面改成蓝色的。”

他们并没有料到,这一错误,却为后人鉴别这个版本的《共产党宣言》提供了铁证。

译本出版后,陈望道寄赠给鲁迅和周作人,请他们指教。

鲁迅读后,对周作人说:“现在大家都在议论什么‘过激主义’来了,但就没有人切切实实地把这个‘主义’真正介绍到国内来,其实这倒是当前最紧要的工作。望道把这本书译出来,对中国做了一件好事。”

(作者:徐锦庚,系中国作家协会会员、鲁迅文学奖获得者,其长篇报告文学《望道——<共产党宣言>首部中文全译本的前世今生》即将由浙江文艺出版社出版)

《共产党宣言》传播年表

1847年12月至1848年2月

马克思、恩格斯在比利时撰写《共产党宣言》全文(德文),并于1848年2月1日完稿。

1848年2月

英国伦敦“工人教育协会”首次匿名出版《共产党宣言》德文全文单行本,全书共23页。4至5月,德文再版30页本在伦敦刊行,成为后来各版本的基础。

1872年6月

新的德文版在莱比锡出版,马克思、恩格斯合写了序言。此版本及其后版本都以《共产主义宣言》为名。

1905年底

朱执信(署名势伸)在《民报》第二号上发表《德意志社会革命家小传》一文,第一次简要介绍《宣言》的写作背景、基本思想和历史意义。

1919年4月

李大钊、陈独秀主编《每周评论》第十六号“著”专栏内刊登成舍我译《宣言》第二章最后部分及十条纲领全文。

1920年

陈望道在浙江义乌将《宣言》全译为中文。同年8月,译本由上海社会主义研究社初版刊行。9月,该社再版,纠正了初版封面的错误。

1921年7月

中国共产党成立。

1930年

上海华兴书局出版华岗据英文版翻译的英汉对照本,第一次准确译出“全世界无产阶级联合起来!”

1936年

毛泽东在延安与美国记者斯诺谈到自己1920年成为马克思主义者时说,有3本书建立起他对马克思主义的信仰,其中一本便是《共产党宣言》。

1938年8月

成仿吾与徐冰在延安据德文版翻译《宣言》,由延安解放社出版。

1943年8月

博古在成、徐译本基础上参照1939年俄文版加以校订,由延安解放社出版新译本并在各根据地发行。

1958年至今

中央编译局组织专家对《宣言》进行重新译校,陆续出版多个中文译本。

发表评论

网友评论

查看所有评论>>