留守一代 ——中国农村留守儿童报告之一(3图)

发布时间:2016-11-23 16:43 | 来源:中国青年报 2016年11月23日 09 版 | 查看:631次

CFP供图

春节,山村里两辈、四位老人迎来两个回乡的孙女。孙女们虽在村里长大,现已走出大山有了属于自己的生活。大孙女已经成家立业,这次带着老公和孩子回家过年。刘飞越/摄

村小放学后,几位老人带着各自的孙子、孙女往家走。孩子们的父母都在北京、天津打工,一年回家一次,孩子们常年由老人们看管。刘飞越/摄

编者按

农民进城产生留守儿童,全世界如此。但是,中国特殊的城乡二元结构,让这个问题变得更加深刻复杂。农民工融入之难,造就其家庭分割之剧,这在世界上都是罕见的。

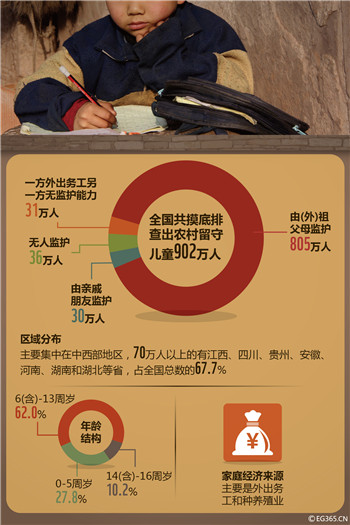

无论是3年前父母一方或同时外出的6100万,还是民政部等部门最近公布的父母皆外出的902万,都是巨大的数字。如此众多的留守儿童在家庭关爱缺失中成长,这是社会之痛。

如果说当年农村父母与孩子分离,是生计所迫,社会和个人都有其正当性,那么在我们成为“中等收入国家”以后,政府财政和家庭财产都已迈过拐点,这个正当性正在削弱。儿童保护权已应超越经济发展权。

今年2月,国务院发布了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,首次提出要“从源头上逐步减少儿童留守现象”,“到2020年,儿童留守现象明显减少”。这份高规格的文件,还明确规定了解决留守儿童问题的部门职责:由民政部牵头建立农村留守儿童关爱保护工作部际联席会议制度。

可以预见的是,留守儿童问题正迎来拐点。此时,一方面路径渐显,可以回望;另一方面面临攻坚,急需推力。今年3月起,本报派出多路记者,历时半年,采写了这组全景报道。希望给这个世界级现象留下一个记录,也希望它能有助于国家顶层设计得到有效落实。

曾经的留守儿童蒋能杰,如今留在村子里,和自己两岁半的儿子在一起。2016年夏天,坐在自己的农家小楼里,蒋能杰告诉中国青年报·中青在线记者,他不会让孩子离开自己。

蒋能杰是少有的自觉抗争者。为了不让更多孩子重蹈自己的覆辙,大学毕业后,他成了一位独立制片人,自费拍摄留守儿童题材纪录片,工作室就设在农村家里。

蒋能杰的纪录片已获过各种大奖,2014年,《村小的孩子》获凤凰纪录片大奖最佳长片奖。影片以几个留守儿童为线索追踪拍摄了6年,其间蒋能杰把公益互动做到了极致,但截至拍摄结束,留守孩子们的命运仍未有根本改变。

最新的摸底调查印证了蒋能杰的感觉。中国目前有902万父母皆外出务工的16周岁以下留守儿童。全国妇联2013年的一项研究报告测算,父母有一方或双方在外务工的留守儿童人数达6100多万。

英国BBC电视台在访问村小孩子的父母后评论,农民为中国的现代化作出了巨大牺牲,包括牺牲孩子的童年。现代化就是一把双刃剑,以往伤得更多是农村和农民。有观众在看完《村小的孩子》后,在影评中写道:“应该反转了,救救孩子。”

其实受伤的不仅是这些孩子,还有整个社会。上世纪90年代成批出现的留守儿童,迄今已有一代人,有过无父(母)陪伴经历的人约占同龄人口的五分之一。这个人群中相当比例的人留有心理阴影,是整个社会的隐疾,负面影响正逐渐显现。

更让人担忧的是,留守二代也已出现,这可能形成代际传递。“该调整的时候不调整,该反哺的时候不反哺,这必将埋下更大后患”,记者采访的多名专家这样警告。

蒋能杰记得,有一次做完关于留守儿童的放映活动后,他曾和一个观众吵了起来。站起来发问的观众理直气壮地说:“我该纳的税纳了,你这个片子应该放给官员看。”蒋能杰告诉他:“你们不是没关系的,他们的孩子如果出了问题,也可能影响到你的孩子。”他说着有点激动,“一个不健全的制度下,没有谁能置之度外。”

社会之痛

蒋能杰家的黄色小楼,矗立在村头。这栋“名声在外”的小楼,一层是小卖部,二层的一间则是汇集了各方捐赠的图书室。如今这里成了村里孩子新的聚集中心。

蒋能杰和他的助手是村里少见的青壮年。村子比蒋能杰小时候更空了,这个群山环绕的湘南村庄原本有1700多人,但其中900多人外出打工,剩下的都是老人和孩子。现在,村里10个孩子中就有8个是留守儿童。蒋能杰本人也曾是其中一员,他上小学4年级时,妈妈南下打工,10年后,爸爸也去了广东,当了一名建筑工人。

1984年,蒋能杰出生的前一年,国务院出台了《关于农民进入集镇落户问题的通知》,松开了农民进城务工的口子。第二年,全国外出打工的农民一下子突破了2000万,比改革开放初期高出10倍。也是在1984年,中国的粮食产量从1978年的3亿多吨,增长到了4亿多吨,建国以来首次出现粮食过剩的供求波动。

这是实行“大包干”带来的生产力解放,但也对农业人口产生挤出效应。许多研究者认为,这是当年出台进城松动政策的一个大背景。

上世纪90年代初,进城风吹到了蒋能杰所在的湘桂交界的小村。蒋能杰的父亲记得,1994年前后,村子出去打工的人开始增多,到1996年,蒋能杰的母亲也南下到广州的一间玩具厂工作。

城乡收入差距急剧拉大,从1985到2006年,城乡居民人均年收入比从1.73∶1扩大到3.27∶1。这个差距足以让农民骨肉分离也再所不惜。

1994年分税制改革,农民的实际税费有所加重。同时,农村福利体系随着人民公社制解体,新的福利制度又未跟上,农民的教育和医疗负担也加重。1994年到1996年,农民种地基本不赚钱,有的甚至还倒贴钱。

有一年蒋能杰的母亲过年回家,11岁的小儿子吃饭时说:“我8岁没到你就出去了,我都没有得到过母爱。”“我听了很伤心,眼泪都要掉下来。我说,我是在外面给你们挣钱啊。”蒋能杰的母亲回忆道。

农民向城市迁徙,产生留守儿童,各国如此,“但中国与其他国家最大的差异是户籍制度”,联合国儿童基金会驻华代表Rana Flowers曾对记者说,这让中国的留守儿童问题变得更加深刻和复杂。

中国的城市户口附着了住房、医疗和教育等诸多社会权益,不是城里人就会遇到种种限制,让你待不住留不下,尤其是孩子入学,成了城市控人的重要手段。因此,分居城乡成了许多打工家庭的无奈选择,也由此诞生了无数骨肉分离的痛苦记忆。

问答网站知乎上曾流传一篇讲述留守经历的万字长帖,迄今已收获了3000多个点赞。作者这样写道:

每次从城里回来,都要一个星期疗伤,我不停地哭,很多次心痛到无法呼吸。默默吃饭的时候也忍不住啜泣,这会招来外公的大发雷霆,他大概不懂或者是因为无能为力。

有一次我爸妈说要回来看我,从得知消息的那天起,我就坐在院子里望着马路上的大巴车,当我察觉到大巴车好像速度慢下来的时候,我就屏息凝神,而当它从我面前驶过,我内心又布满失望,然而,没走几步,它好像停了下来,我又重新燃起希望,但是最后却发现,下车的并不是父母。这种情绪上的起伏时常折磨着一个不到10岁的孩子。

我记得很小的时候,爸妈回来看我,我晚上总是会搂着妈妈问她,能不能再多待一个太阳升起的时候?她说,只要我把课文背熟,她就会回来。

所以,小时候语文课本里的每一篇文章我都背得滚瓜烂熟。然而,她并没有回来很多次。

有一次,我弟弟过生日,那天下着大暴雨,早上上学时外公告诉我,爸妈今天会回来,我记得那天中午最后一节课是一个小测验,我拼命做题,提前交了卷,冒着大雨往家里奔,但,当我回去的时候,爸妈已经带着弟弟刚离开。我追着车子奔跑,边跑边哭,这种感受,实在太痛苦了。

谁又不想把孩子带在身边呢?实际上,相当数量的进城务工家庭尝试过让孩子进城生活,但大多数孩子最终还是返回家乡,成为“回流儿童”。据公益组织歌路营统计,现有寄宿学校中回流儿童已占到22.5%。

“来回拉锯,其实给孩子带来的心理伤害更大。”专家们写道,“那是更深的一种痛呀!”

麻木者醒来

2014年7月的一天,一个匿名网友在知名网站知乎发起了一个提问:“曾经的留守儿童长大后是个什么状态?“

帖子快速发酵,到现在,帖子下已盖起来了16页高楼,300多人分享了自己的故事。

这是曾有留守经历的一群人的集体倾诉。“只有当个人的痛苦体验进入集体关于自我身份意识的核心时,创伤才出现在集体层面。”上海行政学院刘建洲教授这样分析道。

知乎跟帖中许多人都是成年后才知道自己曾是留守儿童。“当时不觉得有什么特别,周围家庭都是这样,父母不出去反而不正常了。”蒋能杰对记者说。直到20岁,上大学的蒋能杰看到一篇关于留守儿童的文章,才突然感觉心被刺中了。

这种自省是隐秘而迟到的,在现实生活中,留守儿童身份认知常被当事人本能抗拒。中国青少年研究中心副研究员张旭东曾组织学生进行过返乡调查, 有个同学家访一个留守家庭时发现一个细节,孩子在学校发放的信息表“是否是留守儿童”一栏,写的是“否”,访谈者小心翼翼地问他为什么这样填,孩子就立刻把话头岔开了。

访谈过程中,“电视里开始播出一个留守儿童电视片,他像被刺痛了一样,立即站起来换了台。”据学校后来的总结,这次回乡调查中,当问到是否喜欢留守儿童这个词,被访者全都回答否定,并表示不愿意接受别人帮助。

当事人的刻意隐藏让许多观察者产生了迷惑。2016年,报告文学作家关军受公益组织“上学路上”委托,住到甘肃一所九年制乡村学校采访了3个月。刚接触到基层教育工作者,他听到的却是“留守儿童并不是个严重问题”。

新旧两任校长都认为,当地家长大多不关心孩子的学业,甚至有打骂孩子的恶习,“这样的家长留在家里又有什么温暖?”隔辈抚养总归要温和得多,哪个更有利于孩子的身心健康,他们认为“很难说”。

家人不在身边会影响子女的学习吗?受访的几位老师都觉得,情况因人而异,有的孩子会放松学习,有的孩子则更加自律。至于青春期问题,“所有孩子都有的吧,而且留守孩子很多,大家一样,也就没啥可自卑的。”

“留守儿童是个伪问题”,这个观点上下都有很多支持者,“难道这只是社会精英的臆想,被人为夸大了吗?”关军一度对自己此行的意义产生了怀疑。

实际上,对留守儿童问题的认识,全社会都经历了一个逐步深化的过程,并呈现了精英先导的鲜明特征。

最早的关注来自学界。1995年2月,孙顺其发表在《教师博览》杂志上的《留守儿童实堪忧》一文,可视为最早讨论农村留守儿童的文章。2001年6~7月,史静寰教授等进行了“农村外出劳动力在家子女状况研究”,这是最早的留守儿童专题研究。自孙顺其文章后近10年,这个问题只做为一个概念讨论,政府没有介入,媒体也少有报道。

转折出现在2004年。这年5月,教育部召开了“中国农村留守儿童问题研究”座谈会,次年5月全国妇联又在郑州召开“全国农村留守儿童支援行动研讨会”,据曾参加“郑州会议”的中国人民大学教授段成荣回忆,“各省市妇联、共青团、关工委,加上学者两三百人,可能是头一次就留守儿童问题召开如此大规模的会”。

两次会议都认为留守儿童问题已是严重社会问题,但会议只是“研讨”,没有提出更多实际的措施。“当时没有调查数据,会议报告也承认现状认识不清。而且妇联毕竟只是个群团组织,没有权力部门协调,很难有实质进展。”中国农业大学叶敬忠教授曾这样评论。

但这两次会议确实推动了社会对留守儿童的关注。2005年,第一本关于留守儿童的书籍《关注留守儿童》出版,学界、舆论界的讨论迅速增多。

国家层面的关注, 2006年是个重要年份。在这一年全国两会上,24位政协委员提交了《关于为农村留守儿童建立成长保障制度的提案》。同年秋天,国务院农民工工作联席会议办公室、全国妇联等12个部门共同组成了农村留守儿童专题工作组。

2008年,“留守儿童”字眼首次出现在中央一号文件中。自2012年开始,每年的政府工作报告上,农村留守群体的保障问题都成为固定的内容。

“到2010年,留守儿童问题已得到上下普遍重视,但社会的认识还限于对当下问题的忧虑,还没意识到这个人群心理问题潜在的后患。”长期追踪报道留守儿童的记者陈然说,“当第一代留守儿童成年走入社会,尤其自己成为父母后,他们的心理问题就开始集体显现,尤其“富士康13连跳”后,学界才率先关注到这个问题的潜在后果。”

“至于‘知乎高楼’式的倾诉,应当被看作是一种集体自省。”陈然说,除了身份认同,他们在对待自己后代问题上也表达了格外一致的警醒:

“以后我们有小孩儿了绝对要带在自己身边,就算再累也得带着。”

“如果没有经济条件,我不会把孩子生下来。”

“我不会生孩子了,女,25岁。”

留守综合征

在农村,儿童留守最常见的形式是隔代抚养,据民政部最新的调查,祖(外)父母陪伴占到89.3%。“这些老人年老体衰,文化程度不高,许多地方一人要抚养多个孙辈”,张旭东告诉中国青年报·中青在线记者:不要说精神心理上的辅导,就是基本物质条件,有的人都很勉强。

一篇田野笔记曾讲了个故事:一个小男孩被拴在一棵树上,过去一问才知道,原来是因为孩子太调皮,爷爷管不了他,只有采取这种“粗暴”措施。“没办法,经常闯祸。”爷爷直叹气,“他爸妈不在,我们追不上他呀!”

26岁的李雪刚上小学时,父母就外出打工,她向中国青年报·中青在线记者描述了自己的留守经历。三年级前,她跟爷爷一起生活。爷爷太老了,顾不上她,“以前不知道洗发水,都是用洗衣粉洗头”,“小时候吃鼻涕,别人笑我,但是没人教”,“看到河边桑葚就想去摘,很危险,但是跟爷爷在一起时他也从来不拦”。

父母看不下去,把李雪接进城生活了一年多,五年级时又送回乡下姥姥家。姥姥姥爷身体稍好些,于是两个老人就带着九个孩子生活。“姥姥姥爷并不怎么欢迎我,因为要去吃他们的住他们的。”“在姥爷家物质上是满足的,但是心理上很孤单。那时候懂点事了,小孩太多了,有了对比就有了落差。”李雪说。

到了中学,李雪的孤独越发深重,她开始写日记,在日记里自己跟自己说话。说话也解脱不了,就用小刀在手臂上扎,“感到心里有股火,这样才解气。”她告诉中国青年报·中青在线记者,“那时,我觉得没有人关心我,没有人爱我”。

“父母,尤其是母亲的陪伴,是其他任何人无法替代的。”张旭东说,“可惜大多数农村父母并不明白这个道理。”2015年,张旭东所在的中国青少年研究中心发布了《全国农村留守儿童群体研究报告》,调查数据显示,相比非留守儿童,留守儿童的意外伤害几率更高,心理问题相对更多。

在知乎上,充满了这种倾诉:”“爷爷奶奶是文盲,当我犯错的时候,他们对我的教育方式就只是打和骂。”“第一次来大姨妈,没有人可以问,以为自己要死了。” “初二的时候,身边的同学都辍学去打工了,我好想有人帮我指点一下,我到底该不该继续读书……”

陈希7岁时开始和爷爷奶奶一起生活,初中开始住校,每两周回家一次,到高中,一个月回家一次。“每年见爸妈1到2次,被带出去社交的机会几乎为0。” 为了弥补自己的缺陷,考上大学后,陈希专门修了社交礼仪之类的课程,又看了各种礼仪教学的视频。“但是,有些东西哪里是课堂上学得来的。”在第一次给研究生导师敬酒的时候,她把导师的杯子倒满了红酒,而自己只倒了一点点,“唉,路漫漫……”

“最开始对父母充满依赖,但得不到回应,就用坚强来包裹自己。”陈希写道,“跟父母的关系也就这样逐渐疏远。”有一年春节,父母回来住了几天,离开时怕陈希和弟弟不舍,就偷偷地离开,可到车站发现身份证落下了,就又返回家,进门一看,两个孩子有说有笑,没有一点悲戚。爷爷解释说:“知道留不下你们,哭也没用,就不指望什么了。”

那年陈希只有12岁。“表面上非常的独立,但是内心不够强大。大部分关卡都是自己咬牙坚持,从来都不会和父母说。却总会在夜深人静的时候哭成傻瓜。”

一个匿名网友这样写道: “始终不太理解为啥很多同学可以和父母每周甚至每天打个电话。我中学时一个月偶尔还会联系一次父母。大学后,由于不怎么需要向他们要钱了,于是每个月联系也都没了。可是这能怪谁呢?我甚至能和陌生人攀谈很久,但是对那遥远的亲生父母,我……”

在第一代留守儿童的自我描述中,他们既自卑,又极其自尊。一条知乎跟帖写道:“受不了任何人瞧不起我,不管是真瞧不起我,还是我认为的瞧不起我……不让任何人介入我的生活决定,除了自己,所有人都觉得靠不住。”

对环境的不信任,让一些人沉沦,也刺激一些人奋起。“只有能力才能给我带来安全感。”26岁的艾琳还记得自己的传奇式逆袭,“高中前我的成绩很烂,天天被父母骂,高考却考到文科班第六。”

那时候艾琳每天睡4个小时。“可能很多人也很拼,但我是敢说,我比身边的同学还拼很多,很少有人能做到像我这样疯狂。” 艾琳说,其实动力也很特别,就是高二时特别希望能摆脱现有的家庭环境,“我一度是因为恨而不是爱而努力的。”

另一个“留守儿童”王小琪,在知乎上把这种逆袭心态描述得更淋漓尽致。王小琪从小就被送到寄宿学校独立生活,高考结束后,爸妈对王小琪没有期望,也不问成绩,后来不知怎么知道她考进全校前十,又再三问她是不是多说了300分。

“那时候我连志愿都填完了。”王小琪说,“就这样,我毫无压力地碾轧了所有亲戚朋友的孩子。”然后,他又拒绝了任何庆祝,自己独自去了大学。“而且从大二开始,学费、生活费,到各地的旅游费,我都是自己解决的。我很享受这种自己带给自己的安全感。”

“在留守儿童中不乏后来打拼出来的成功者,因为他们知道无人可依靠,更早懂得自立自强。”一位心理专家说:“但是这种刻苦努力下面,也埋藏着过度敏感偏激的心理隐患。”

情感障碍是留守儿童成年后最常见的心理疾病,也是他们倾诉的主题之一。

“我名下有两套别墅,开着宝马。然而因为涉及性格问题,一直没女朋友。 留守儿童很难有朋友跟女朋友的。因为太需要别人的肯定了,不管友情还是爱情都会用力过猛。”

“大部分时间都是单身,短暂的几个男友都是自己提出分手,因为想要避免被抛弃,就先去抛弃别人。”

“不敢奢望爱情,像顾城的诗——‘为了避免结束,你避免了一切开始’。”

对于情感障碍,学习心理学的王小琪曾这样自我解析:“在和异性的关系处理上,因为过于彪悍,我吓走了很多异性。很多留守儿童在男女关系上,要么像我这般高贵冷艳别扭,要么就是混乱。这是源于安全感的极度缺失不自觉就高冷了,其实这不过是一种自我保护而已。”

后果渐显

2010年3月的一个上午,18岁的田玉从富士康龙华宿舍的四楼跳下,当时她刚来富士康1个多月。昏迷了12天后,她醒了,发现自己左腰部以下瘫痪。

作为苹果的代工厂,富士康是中国制造业的一个标杆,而“连跳事件”更让这个大陆最大出口企业在中国经济起飞史上,留下沉重一笔。2010年一年里,有18名工人试图在富士康厂区自杀,14人死亡,4人幸存但重伤。逝去的生命十分年轻,定格在17岁到25岁。

富士康严苛的工作环境和军事化管理首先被归因。蒋能杰的助手王明飞曾在富士康打工,他对中国青年报·中青在线记者回忆说:“工作的地方,就是一个流水线。大家穿着防尘服,只露出两个眼睛。我们不能说话,面着面上了一个月班,不知道对方是谁。很恐怖。” 王明飞很郁闷:“下班时,出厂门黑压压一片。宿舍分两班,即使休息时,也很难和别人说上话。这样生活。没病也会憋出病来。”

深圳心理咨询行业协会会长邹光宇发现,在自杀现象最集中的富士康龙华厂区,当时的40万工人里,80%以上是80后和90后的新生代农民工,其中许多人曾是“第一代留守儿童”。 邹光宇发微博说,“上一代农民工一般比较能吃苦抗压,而这一代年轻人寻梦理想一旦破灭,就意味着巨大的心理灾难。 这是一个需要呵护的心理弱势群体。”

基于3500多份调查样本,中国社会科学院的汪建华和清华大学的黄斌欢也发现:“相比同龄非留守群体,有留守经历的新生代农民工更难适应高强度和高重复性的简单劳动。”

1990年出生的王明飞,从记事起父母就在外面打工,据他的观察,工友许多跟他一样是爷爷奶奶带大的,一到城市里很不适应。“有的靠喝点酒、唱歌排解压力。有的就谈恋爱。那种环境下,有爱情滋润还好一点,万一感情出了问题,就会想不通。”

田玉也是一名曾经的留守儿童,在湖北农村由祖母抚养长大。在苏醒过后,她对香港理工大学的潘毅教授讲述了跳楼的缘由:由于曾调换过厂区,工资卡交接出现问题,她未能领到第一个月的工资。在往返交涉后,工资仍没有着落,那时她用完了带到深圳的钱,手机又坏了,无法跟深圳的表姐联系。

“我很绝望,脑袋一片空白。”这是她跳楼前的心情。

“田玉麻烦并不大,如果有一点外界帮助,也不至于走上绝路。” 潘毅说,“可是在最焦虑的时候,她却没找到任何支持。”

“日常生活中,每个人都需要从社会关系网络中获得一定的情感支持,否则就会产生孤独、抑郁、焦虑等不良情绪,严重者会发生心理上的崩溃。”安徽师范大学何海波在其论文中写道:富士康打工者的焦虑,“一方面,童年时父母的缺位直接造成了成年后他们应对逆境和保持心理健康的能力较差。另一方面,作为新生代农民工,他们刚刚离开学校或者家乡,还没能建立新的社会关系支持网络。”对于田玉来说,在最后关头,她甚至没有得到来自父母的心理支持,她和家里不直接联系,实在有事就通过表姐,与表姐失联,就切断了所有亲情援助。

成年后跟父母的感情隔阂,体现在许多留守儿童身上。在记者采访中,时常听到这样的倾诉:“12岁以后,我就不会让我妈洗内衣”,“进城以后,我跟我爸睡在一张床上,感到特别不自在” “我从来都只叫‘妈’,叫不出口‘妈妈’——”

“许多父母认为孩子还小,有爷爷奶奶照顾行了,等孩子高考了再回来,那个时候才重要!可那时候你已经丧失了跟孩子建立亲子关系最关键的时期。”北京师范大学教授乔东平说,“那时再来建立亲密关系就很难了,这些孩子从此失去了最重要的心理支持。”

不仅如此,跟父母的感情隔膜,可能会扩展为更大范围的人际隔膜,从而对外界关上心门。在张旭东等学者对留守儿童的调查中,有17.6%的留守儿童表示社会支持的主要来源是自己。

“这不仅是富士康的问题,中国各地的工地和流水线上,都有这样程度不同的心理疾病患者,这是未来中国发展的一个大隐患。”邹光宇说,“社会必须正视这个事实”。

在一所乡村学校进行沉浸式采访后,报告文学作家关军也得到了自己的答案。经过100天的铺垫,即将离别的时刻,关军安排了跟留守学生一对一的交流,他看到了“贝壳张开”的时刻——平日沉默而回避的小孩,打开坚硬的保护壳,露出不轻易示人的一面。说起父母缺失的痛楚,他们常常哽咽,一边哭,一边抠桌角,或撕扯纸片。

“就像一只只贝壳以一定的角度张开,或大或小,我短暂窥见了孩子柔软的内心世界。”关军说,“虽然孩子们一出门,很快又变回了原样,贝壳已经合拢,就像什么都不曾发生。”

现在,关军确信:留守儿童问题不是臆想,它是一个真实重要的存在。

迈过拐点

在知乎上,大多数讲述者最终表达了与父母的和解。尤其是自己成为父母后,第一代留守儿童在理智上理解了父母当年的选择。7岁就开始留守的陈希写道:成年之后,和父亲的关系有所缓和,也意识到父母的迫不得已,有他们的局限。“原谅他们的局限就像原谅自己的出生一样,是和解的开始。”

对于父辈的出走,叶敬忠称之为经济力量的“无声强制”。“没有声音强制你出去打工,可他不出来又怎么办?”叶敬忠说,“不要在道德上指责他们,在当时,他们出去打工是出于生存需要,有足够的正当性。”

然而,随着我国进入“中等收入”国家,怎样对待留守问题,社会舆论开始出现反转。“这是因为经济快速发展与社会矛盾激化的‘双刃效应’日益凸显。” 中国青年政治学院教授陆士桢分析说:“体现在留守儿童问题上就是,一方面是物质生活水平、受教育的状况不断优化;另一方面则是社会生存环境,包括家庭环境持续相对恶化,尤其是留守儿童恶性事件近年成爆发之势。”

2015年的“6·9事件”是个标志性事件。当年6月9日,贵州毕节一个家庭的4个留守儿童集体服毒自尽, 孩子中最大的哥哥13岁,最小的妹妹才5岁。据民政部社会事务司未成年人保护处林依帆透露,这个事件直接推动了国务院高规格文件的加快出台。

2016年2月,国务院发布了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,首次提出,要“从源头上逐步减少儿童留守现象”,“到2020年,儿童留守现象明显减少”。这份史无前例的高规格文件,还明确规定了解决留守儿童问题的部门职责:由民政部牵头建立农村留守儿童关爱保护工作部际联席会议制度。

“为什么有这么大的动作?因为留守儿童问题已经到了某种临界点,已经成为影响我国经济发展与社会和谐稳定的重大问题,如果我们不能保护这个国家最弱小的子民,我们国家的合法性在哪?我们经济发展有何意义?”林依帆说,“留守儿童问题拖不起,也等不起,我们要以最大的行动去破解这个问题。”

中国已成长为世界第二大经济体,财政收入超过15万亿元人民币。“我们的社会经济发展已经迈过拐点,政府已有实力来兼顾一些社会福利。”陆士桢是个坚定的“儿童优先论者”,她引用美国经济社会学家泽利泽的话说,孩子具有社会文化属性和道义上的“无价性”,对待儿童,“需要在市场机制的重重包围中穿越而出,形成一个非常规的市场,由非经济的标准来规制。”

陆士桢说,目前顶层设计已经有了,需要做的是让它能落地。具体地说,主要就是建构留守儿童救助和保障机制,重点确保资金投入;完善法律政策体系,强化监护监督运作力度;全社会多方合作,让留守儿童的关爱扶助制度化。

农村人均收入也已迈过拐点。“2015年,全国农民工人月均收入3072元。现在许多村子里小楼林立,小车也不少。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳说,“打工父母离开孩子的正当性在消弱”。

即便是毕节四兄妹家,家里也起了小楼,出事前存折还有3000元存款。“可哥哥却在遗书里写‘死亡是我多年的梦想’。”孙宏艳说:“是什么让一个13岁的孩子如此绝望?这个质问希望他们父母能听到,也希望所有留守儿童的家长能听到。”

2014年底,蒋能杰拍完第三部关于留守儿童的纪录片《初三》后,开始犹豫要不要继续拍摄这个题材。在这之前,他的纪录片已经很有影响,伴随的公益活动也做到了极致,各种采访和捐赠纷至沓来,美国俄勒冈州的大学生也到村里来调研。

因为影片中讲到过上学交通不便,湖南卫视甚至给村里赠了一辆校车。但是当地道路太窄,安全是个很大的问题。后来,路修好了,当地政府却无法负担校车司机和汽油开支。 “作为一个独立纪录片制作人,我深深感到自己的力量渺小。” 蒋能杰当时说,也许今后拍摄的纪录片会跟商业体制靠拢。

然而才过了一年,蒋能杰又掉头回来拍摄一部留守儿童题材的剧情片。这一年关于留守儿童发生了许多事情,有好的,有坏的。敏感的他感觉到,也许一个向好的拐点真的快来了。他决定还是要做点什么,让他的儿子能有一个光明的未来。

(文中部分人物名字为化名)

中国青年报·中青在线记者程曼祺胡宁

发表评论

网友评论

查看所有评论>>