送别她的是万千朵的鲜花 ——写在冰心诞辰120周年之际(3图)

发布时间:2020-10-09 08:48 | 来源:光明日报 2020年10月08日 06版 | 查看:994次

正在创作的冰心先生

从右至左依次为《超人》《繁星》《春水》

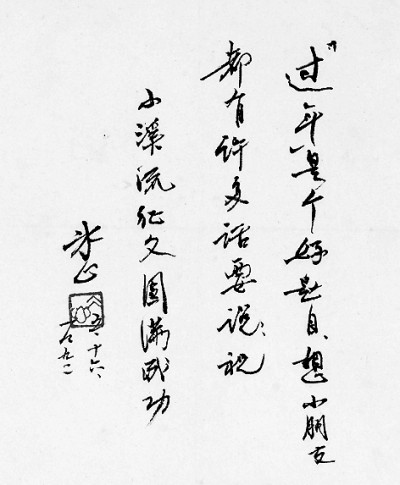

冰心晚年,写给小读者征文活动的手稿

【光明书话】

两个甲子前的庚子闰八月十二日(公元1900年10月5日),冰心出生在福州隆普营,起名谢婉莹。世纪曙光初现之时,未曾想到,中华大地拉开的却是动荡、战争、民族危机接踵而至的序幕。冰心,便是与这样的一个世纪同行。

被五四“震上写作的道路”

八国联军侵华令北京城满目疮痍之时,社会冲突与人心不安在危机中酝酿。与此同时,知识分子救亡图存的努力,也为彼时的青年带来思想启蒙。

当时还是协和女子大学理预科生的谢婉莹,便是被五四运动“震上了写作的道路”。她以“五四运动听审的感想”开头,以“对女学生思想与行为”的思考为起点,开始了她的小说创作。从第一次以“冰心”为笔名发表《两个家庭》,到发表《斯人独憔悴》《去国》《超人》等作品,1919年9月18日至11月3日,前后58天,“冰心女士”的名字16次出现在当时北京最有影响力的《晨报》上。这些涉及“新贤妻良母主义”、学生运动与学业的冲突、学成归国与衙门风气的不相容、母爱与人性缺失等社会问题的作品,在京城引发热议。小说不仅贴近当时的现实,反映复杂的社会矛盾,对白话小说语言与叙述方式的开拓,都具有启迪意义。

以白话文写作小说,其结构、视角、人物、语言与叙述方式,与章回体区别明显。从旧小说向新小说过渡,鲁迅的《阿Q正传》是标志性文本。但散文是否能以白话文取得成功,当时学界普遍存在疑虑。散文、随笔、小品在中国具有深厚的传统,白话文在新旧过渡中曾被讥为“引车卖浆之语”,登不了大雅之堂,因此也被视为难以创造优秀的散文作品。冰心的出现,证明了白话文也能胜任散文、随笔的写作——她的《笑》《往事》《寄小读者》等,在语言的使用上,采取“白话文言化、西文中文化”的方式,并且取得成功。后人在梳理研究中国现代散文创作时,大都得追溯到冰心的作品。从这个意义上看,冰心的散文对中国现代散文而言,不仅是流,同时也可称之为源。

使穿枝拂叶的行人,不觉痛苦

诗歌在冰心的创作中,完全可说是“不经意之作”。她将零星的观念,随时记录下来,在编辑的催促下,整理出来连载,竟成风靡一时的《繁星》《春水》。用她自己的话说:“遇有什么自己特别喜欢的句子,就三言两语歪歪斜斜地抄在笔记本的眉批上。这样做惯了,有时把自己一切随时随地的感想和回忆,也都拉杂地三言两语歪歪斜斜地写上去。”直到晚年,冰心都认为那些零星的感想不是“诗”。但这些小诗,在新诗运动中是引领风骚的,并且带出了一个“小诗运动”。包括巴金、宗白华、苏雪林等现代作家与诗人,都曾学着冰心写各种长短句。当时的报人胡愈之评价:“自从冰心女士在《晨报副刊》上发表她的《繁星》后,小诗颇流行一时。除了大白君的著名的《归梦》,此外在杂志报章上散见的短诗,差不多全是用这种新创的样式写成的,使我们的文坛,收获了无数粒情绪的珍珠,这不能不归功于《繁星》的作者了。”

这一时期,冰心还发表了著名作品《寄小读者》。《寄小读者》除了散文的开拓意义,还有儿童文学的开创意义。其文字以及植根于字里行间的文学精神,流传至今。她的一段经典语录,便是来自于此,“爱在右,同情在左,走在生命路的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途,点缀得香花弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉得痛苦,有泪可落,也不是悲凉。”她坚信这一点,也以她一生的文学创作践行这一点。

从1919年到1926年,从协和女子大学理预科生到美国威尔斯利女子大学文学硕士,冰心在7年的时间内,完成了她的人生中第一个创造高峰。在现代小说、散文、诗歌、儿童文学等新文学创作方面,都作出了开创性的贡献。因此,中国现代文学史上,“冰心”成为一个绕不开的名字。

在雾里,始终携带心上的阳光

1931年“九一八”事变之后,东北沦陷。随着日本军国主义铁蹄步步进逼,抗日战争全面爆发。这期间,冰心住在燕京大学的燕南园里,相夫教子,同时兼任课业老师,作品明显的少了。但少量的作品、众多的评论研究文章、大量的五四之作再版、入选《中国新文学大系》,以及盗版丛生催生的第一个版本的《冰心全集》出版,造就了战火年代的“冰心热”。

北平沦陷后冰心本想立即离去,但因有孕在身晚出发一年,历经艰难一家人先辗转到云南,再去了重庆,参加抗日工作。此时的冰心被抗日的生活激起了热情,在《从昆明到重庆》一文中,她这样写:“我渐渐的爱上了重庆,爱了重庆的‘忙’,不讨厌重庆的‘挤’,我最喜欢的还是那些和我在忙中挤中同工的兴奋的人们,不论是在市内,在近郊,或是远远的在生死关头的前线。我们是疲乏,却不颓丧,是痛苦却不悲凉,我们沉默的负起了时代的使命,我们向着同一的信念和希望迈进,我们知道那一天,就是我们自己,和全世界爱好正义和平的人们,所共同庆祝的一天,将要来到。我们从淡雾里携带了心上的阳光,以整齐的步伐,向东向北走,直到迎见了天上的阳光。”

在这期间,她还写了一部颇具实验意义的散文集《关于女人》,以“男士”的笔名,用调侃、诙谐笔调,连续写了16篇14个女人的故事,写“我”的同学、“我”的学生、“我”的房东、“我”的邻居到“我”朋友的太太和母亲等,探讨女性性别意识等问题,对抗战建国等重大问题也有论及。

之后,冰心随外交官丈夫吴文藻在日本旅居五年。其间,她曾在日本报刊上发表文章,以一贯的仁爱之心,表达了对战争、对苦难的看法。她认为武器并不重要,武器是要靠人来掌握的,只有母亲般善良的心地才能最终制止战争、走出苦难。她将这个希望寄托在妇女与青年身上,寄托在文化交流之上。她离开日本时,写了一封信,寄语东京大学学生,坚信“只有加速彻底的文化交流,两国间真正的永久的和平才有了基础。”

做“中国知识分子的良知”

归国之后,冰心以极大的热情投入新生活。她的写作是大量的,题材是宽泛的,国内的采访、参观、各类活动,出国访问,无不入文。她写作了大量的时文,也留下了《小橘灯》《樱花赞》《一只木屐》等受到新中国读者喜爱的作品。她对纪伯伦《沫与沙》《先知》、泰戈尔《吉檀迦利》《泰戈尔诗选》等作品的翻译广受好评。

“文革”结束后,冰心已是耄耋之年,思想文化领域的解放却让她焕发了青春。她以“生命从八十岁开始”的豪迈,写下《因为我们还年轻》的诗句。她继续为儿童写作,《三寄小读者》寄托了她对少年儿童的厚望;她为教育呼吁、为中小学生老师待遇发声,这一时期的《无仁则如何?》《万般皆上品……一个副教授的独白》《我请求》《我感谢》等,成为知识分子的肺腑之言。用萧乾的话说:“八十年代的冰心大姐,还有巴金,是中国知识分子的良知的光辉代表。尽管她年奔九十,腿脚也不利落了,然而她不甘于躺在自己已有的荣誉上。不,她的笔片刻也没停过。在热情扶持青年创作之余,她仍在写着其重要性绝不亚于《寄小读者》或《超人》的醒世文章。”这种写作,包括她对一个世纪人生的回望,一直延续到她生命的尽头。

冰心在二十世纪最后一年的早春离去,送别她的是万千朵的鲜花。

(作者:王炳根,系福建省作协副主席,冰心文学馆首任馆长)

(本文图片均由作者提供)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>