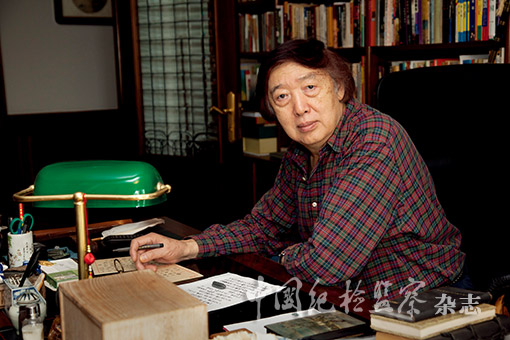

冯骥才:作家对读者的精神是负有责任的(图)

发布时间:2019-02-25 09:31 | 来源:中国纪检监察杂志 2019-02-21 | 查看:903次

我不会放弃知识分子的时代使命

2018年我出了一本书《漩涡里》,写的是从1990年到2013年这23年我做民间文化遗产抢救的历程。我国国家级中国传统村落现在有4153个,国家级非物质文化遗产代表性项目1372项,省级的有1万多项。大批的文化遗产需要我们写档案,很多档案都是我亲笔写的。在《漩涡里》那本书中,我写了自己在文化遗产保护过程中的经历和困惑,遇到的困难,以及我们这一代知识分子对于文化的种种思考。还有我为什么放下自己最热爱的文学,能够把我几百幅画都卖了,来心甘情愿支持文化这个事情,都写在了这本书里。这是我生命中最重要的一个阶段,写完这本书,我好像划了一个句号。

我不会放弃对文化遗产的关切,还有一些重要的事必须去做。比如少数民族传统村落的保护问题、非遗传承人的问题,这些都是我关注的问题。我不会放弃我们这一代知识分子的时代使命,也不能拒绝这个使命。我今年76岁,让我跋山涉水有点难了,但是我该做的工作必须做,这是一种历史责任。

文明的本质是交流,我想用人物唤起读者对人性的关切

对于小说,我一直关心着中西文化之间的关系问题。西方人对这个问题也很重视。比如萨义德的《东方学》充满了歧视。比如亨廷顿,他认为文明是一定要冲突的。但是我认为,文明的本质,从人性的角度来说是交流。

我反对“文明冲突论”,因为在文化之间,交流才是符合人性的,殖民的观点只能导致人性泯灭。所以,在小说《单筒望远镜》中,我让我的主人公在一些章节表现出交流与沟通的快乐。我们需要对殖民地半殖民地时代的历史进行反思,对文明的悖论进行反思。

天津在历史上处于中西文化碰撞的前沿。有趣的是,在那个时代天津城市空间分成两个完全不同的世界:一个老城,一个租界。因此,这个城市的历史、城市形态、生活文化,与中国其他任何城市都不同。这使我写《单筒望远镜》这部小说时得天独厚。小说就是写在近代中西最初接触的年代,一个跨文化的爱情遭遇,一个浪漫的传奇,但在殖民地半殖民地时代中西文化偏见的历史背景下,又注定是一个悲剧。

但是小说家不能简单地把思考告诉你,小说家要把思考还原成一个历史的故事,变成具有审美价值的东西。这里面就涉及“意象”这一概念。意象是中国人的概念。西方人的绘画有“境界”这一概念,但是他们没有“意境”这个概念。意境和境界是不同的。不同在哪里?意境是境界里面加一个“意”进去,“意象”其实就是文学性。我写《神鞭》是想通过一根辫子来反映中国封建文化的劣根性。我写《三寸金莲》是想通过女人的小脚来写中国封建文化中的自我束缚。在《单筒望远镜》中,主要的意象是单筒望远镜。使用它,不能放眼去看,只能用一只眼睛,单向地、有选择地看。其实,这部小说所有人物都在使用这个单筒望远镜。再比如小说中那棵盘根错节的古槐、那个孤单的小白楼,都有其象征意义。

在意象的基础上,小说家最终要用人物说话。《单筒望远镜》中我有意识地写了两个女人,东西方文化铸造了她们不同的性格,但她们都是时代悲剧中可爱的又无辜的人,都是那个时代的牺牲品。我让这两个女子交集在主人公的命运里,折磨主人公的心灵。我其实不喜欢悲剧,但悲剧有它的力量,我想用人物的遭遇和命运唤起读者对人性的关切,对历史的反思。

作家的良心在笔里

我的第一部长篇小说《义和拳》是1977年12月出版的,最近这部长篇《单筒望远镜》是在2018年12月出版,算起来已经40多年了。想起我刚到出版社的时候,那时候真是穷,家里什么都没有,到出版社改稿子,当时是没有稿费的。韦君宜老太太看我三十多岁,那么大个子,怕我累垮了,就悄悄地给我补了三百块钱。这三百块钱救了我,我真是很感激她。后来我听说韦君宜在社里大会上说:我们发现了一个有才华的年轻人,他叫冯骥才。那时候谁也不知道冯骥才是谁。

在“文革”期间,家里被抄,我经历过最穷苦的日子,和最底层的人生活在一起,所以我知道他们的困苦和压力。后来经历了改革开放,生活有了巨大的变化,我正好在这个时代走进了文学。

1979年11月,我在北京参加全国第四次文代会,3000多名文艺工作者去开会,那时候我是无名小卒,坐在后面。那次大会最震动人心的是阳翰笙宣读的“向被‘四人帮’迫害致死的作家艺术家致哀”书。他念了一个长长的名单,有一二百人,每个名字念出来都像熄灭大会堂穹顶上的一盏明灯。而邓小平同志那句著名的话我一直清晰地记得:“写什么和怎样写只能由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决,在这方面,不要横加干涉。”对他这句话的回应是全场近一分钟的潮水般震耳欲聋的掌声。这是我几十年里听到的最长、最响、用心鼓起来的掌声。

那天从人民大会堂走出来,真有一个时代开始的感觉。我有幸是这么一个时代过来的人,从一个被动的、很可怜的底层人物逐渐变成一个时代责任的承担者。那个时代造就了我。

我太热爱文学。我心里实在有东西要写,必须写。不是我要写小说,是我有小说要写。这是我自己的文学追求,我还应该为文学尽一点力量。

有的媒体和读者说,冯骥才是不是重返文坛了。我肯定说,我会重返——重返小说。一个作家肚子里不会只有一部小说。写小说的时间不一定要太长,但放得时间一定要长。时间长,人物才能活起来。一旦你觉得他们像你认识的人,你拿起笔来就可以写了。

二十年来,文化遗产抢救虽然中止了我的文学创作,反过来对于我却是一种无形的积淀与充实。我虚构的人物一直在我心里成长;再有便是对历史的思考、对文化的认知,还有来自生活岁久年长的累积。因此现在写起来很有底气。

作家的良心在笔里。作家对读者的精神是负有责任的。(本刊记者宋梁缘根据冯骥才先生讲述整理)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>