草根组织如何登上联合国讲坛?(2图)

发布时间:2018-02-14 14:02 | 来源:公益时报 2018-01-30 05版 | 查看:688次

北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华

2017年6月,两家中国的草根社会组织登上了联合国人权理事会的讲坛,这也是中国社会组织第一次全程深度参与了联合国人权理事会的一届大会。听起来令人难以置信,因为中国一共有38家社会组织获得联合国经社理事会特别谘商地位,其中36家都是官方背景,而这两家并不在其中。更为神奇的是,这两家草根组织,公益律师佟丽华都是其创始人。

现任北京市青少年法律援助与研究中心主任的佟丽华是如何做到的?在联合国的舞台上,他和他领导的社会组织又是怎样工作的?

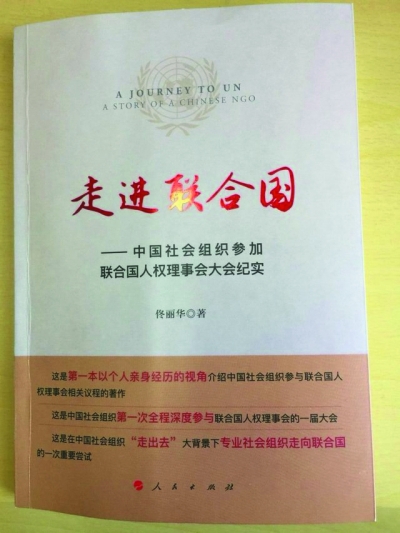

在1月17日举行的《走进联合国—中国社会组织参加联合国人权理事会大会纪实》新书发布暨“社会组织走出去机遇与路径”座谈会上,佟丽华为大家揭开了神奇背后的不懈努力,他以个人亲历视角向读者介绍了中国社会组织参与联合国人权理事会相关议程的点点滴滴。

北京市民政局社团办服务发展处副处长柯哲力、北京市协作者社会工作发展中心主任李涛、清华大学公益慈善研究院副院长邓国胜教授、国际法促进中心创始人刘毅强等人就中国社会组织发展现状、社会组织走出去的时代背景与现实机遇及挑战与《公益时报》记者进行了多角度沟通。这其中,既有政府主管部门负责人对现下社会组织发展的梳理,还包括业界专家多年来对此问题的观察和反思,以及80后、90后中已经率先尝试走出去的社会组织代表的实践总结。

联合国谘商“入门卡”

来之不易

2017年6月6日至23日,佟丽华率领北京市青少年法律援助与研究中心、北京致诚农民工法律援助与研究中心两家社会组织,参加了联合国人权理事会的第三十五次大会。这是中国社会组织第一次全程深度参与了联合国人权理事会的一届大会;也是中国社会组织“走出去”大背景之下,专业社会组织走向联合国的一次重要尝试。

据佟丽华介绍,只有获得“联合国谘商地位”,社会组织才能获准进入联合国,并拥有参与联合国各种议程的资质,否则这扇门是永远不会为你打开的。而为了拿到这张“入门卡”,在外交部和中联部支持下,佟丽华早在2009年就开始启动了申请程序。

经过两年的不懈努力,2011年春节前夕,佟丽华旗下的北京市青少年法律援助与研究中心、北京致诚农民工法律援助与研究中心两家社会组织均获得谘商地位,听闻此消息,高兴之余,佟丽华激动地一个劲地说“必须喝点酒庆祝”,因为这段路所历经的酸甜苦辣,只有他最清楚。

佟丽华说:“目前联合国有谘商地位的机构有接近5000家,其中美国1000多个,巴基斯坦80多家,而中国大陆只有30多家。显而易见,尽管我们的社会组织有迫切的愿望和需求,但实际上‘入门卡’并没有拿到多少,这是我们现在面临的非常现实的问题。”

佟丽华自大学毕业走上工作岗位后就始终关注社会弱势群体。作为国内知名公益律师,他先后创立的青少年和农民工维权组织发展势头不错。在常人看来,他的事业已经搞得挺红火了,立足当下做好本职就够了,何苦再劳心费力地去争取这个“联合国谘商”地位呢?

佟丽华感慨地说:“按照我原来的想法,中国十几亿的人口,我觉得在中国做保护农民工、保护老年人的权利等这些事务已经足够我用一生来做了。近几年,随着中国社会的发展,无论从国家发展的角度,还是从世界各国看待中国的角度,都认为中国应该有所担当,做一点事情。在这个过程当中,我也在逐渐改变自己的想法。”

佟丽华坦言,2015年6月1日那天,他给民政部领导写信,恳请相关部门帮助支持他发起“国际儿童保护联盟”,对他而言,这就是他对“中国社会组织必须走出去”这个问题有所思、有所悟且有所行动的引爆点,也是他职业生涯中一个标志性的事件。但遗憾的是,此事启动至今已经两年半有余,始终没有得到他想要的结果。

《公益时报》记者问佟丽华,此事是否令他沮丧?

佟丽华回答:“中间我多次沮丧,多次恼火,但是我还是告诫自己,其实都是一个发展的过程,我还是比较看得开的,也相信未来会更好。”

谈起为何要再三争取“联合国谘商地位”,佟丽华说:“从人类社会发展的角度来讲,有的时候我很悲观,我认为现在人类社会发展面临很多共性的问题,并不乐观。在这个过程当中,就需要多方面的努力和付出,中国人也应该做点事了,要能够对推动当前国际社会问题的解决发挥更加积极的作用。虽然大家的视角不同,但无论这个作用能发挥多大,我就是想做一点事情。”

社会组织走出去不宜

“运动式”

眼看着有些业界同行逐渐开启“走出去”模式,与国际社会碰头接轨做起了国际公益活动,国内一些社会组织也有些坐不住,心里犯起了嘀咕——瞧这架势,咱再不走出去就是落后、就不是合格的社会组织了吗?

对此,北京市协作者社会工作发展中心主任李涛给踌躇观望的社会组织开了一副“定心”的药方。

李涛表示,社会组织应“稍安勿躁”,因为目前想要走出去的社会组织并不多,凤毛麟角。首要原因与社会组织本身的定位有直接关系——当下很多的社会组织在它的发展规划当中,还没有把国际视角放在里面。

其次跟社会环境也有关系。“前几年也没有提过‘走出去’这个词,这两年突然之间提出来让大家‘走出去’,这还是一个运动式的思维模式,我们不能再走老路。既然要走出去,还是以社会组织为中心,社会组织又是以弱势群体为中心,这个原则不能放弃。社会组织必须要注意,走出去是不是有利于发展。有利于达成使命,就走出去;不利于长期发展,就不能强迫我走出去。”

“从构建人类命运共同体这个角度来讲,社会组织走出去也好,我们请进来也好,加强国际间得交流和合作,这应该是不变的。但是现在来讲,我觉得当务之急是关注我们的社会组织自身发展的步子稳不稳。这种情况下,面对‘走出去’这种新机遇的时候,我们还是应该给社会组织更多的引导,更多的机会,更多能力建设的支持,使他们能够有一个广阔的国际的视野,使他们有一个国际的站位,有一个对全人类命运的关怀和使命,将来才能更好地走出去。”李涛说。

切勿曲解社会组织

“去官方化”

时下业界有一种观点:“社会组织要想走出去、发展好,‘去官方化’很重要。”然而无论社会组织选择怎么样的发展路径,都离不开其祖国的理解、支持和帮扶。

那么问题来了——社会组织“去官方化”的正解应当是什么?分寸如何拿捏就算恰到好处?完全脱离政府支持的社会组织自个“玩得转”吗?

清华大学公益慈善研究院副院长邓国胜教授明确表示:“这里所谓‘去官方化’主要是指保持社会组织的独立性,比如说财务、决策,是能够自我做主的,有自己的自主性的,这个是很重要的。如果你是一个很‘官方’的机构,那可能你走进国际社会的时候会遇到很多的挑战。但同时,这个‘去官方化’并不意味着不需要政府的支持。国外很多的国际NGO是非常独立、自主性很高的,但大量资金都是来自政府的,跟政府的关系又是很密切的,他们在走出去的时候,也得到了本国政府的支持。这两个层面并不矛盾。”

能力与资源储备缺一不可

作为国内社会组织率先走出去的代表人物,国际法促进中心创始人、执行主任刘毅强的分享令人深思。

虽然年纪轻轻,但刘毅强的从业经历却颇为丰富。从中国人民大学国际法学硕士毕业后,他先后任职于方达律师事务所、红十字国际委员会东亚地区代表处、国际刑事法院上诉分庭。

谈到社会组织如何走出去,刘毅强根据自己的亲身实践,将其分为四个阶段:联络、拜访、合作、落地。

刘毅强认为,要想顺利完成这四个阶段的工作,社会组织还须具备与人沟通的能力、随时出发的能力。前者考验的是团队整体综合素质,这其中语言当然是基本能力,在此基础上如何与对方共情、同理最后达成共识,才是最难跨越的鸿沟;而是否能够随需而动,随时出发,则需要社会组织在自身资源的准备和积累方面打好基础,其中包括有效通行证件、足以保障出行的资金支持等,这都体现了一个社会组织的能动性。

在刘毅强看来,作为中国走出去的初创型社会组织,在社会组织的运营,包括难民和救助议题方面,都有明显的弱势和匮乏,能力很有限。但最终总能够与合作方达成共识,这让他欣喜的同时,也深感自豪。

“每当我跟合作方介绍说我们有很多优秀的志愿者,我们在中国不同的城市开展活动的时候,对方就会眼前一亮,因为他意识到中国是一个很大的国家,他们希望和中国的社会组织合作,因为他们都能看到未来巨大的发展潜力。”

北京市民政局社团办服务发展处副处长柯哲力在此次座谈会上肯定了社会组织在对外交往中发挥的积极作用,并总结了当下中国发展进程中,社会组织所担负的重要任务:争取国际话语权,提升中国负责任大国形象;开展科学技术合作,促进科技交流;助推中国企业走出去,提高参与经济全球化的能力;开展慈善项目,促进民心相通;开展志愿服务,传播中国名片。

柯哲力说:“据最新年检分析显示,北京市社会组织促成国际、国内合作项目338项,参加国际国内会议641次,组团出国出境访问361次,获奖项目723项,获批世界及国家项目185项,接受境外捐赠1.34亿元。”

“从我们的年检报告分析显示,有些社会组织出于各种各样的原因,可能是担心写得多了与这些不匹配,有些是担心写多了是不是对他们有什么影响,有些可能是工作疏忽忘了填,所以这个数据不一定全面。”柯哲力表示。

■ 本报记者 文梅

发表评论

网友评论

查看所有评论>>