【高访】王赓武:毫无疑问,中国正经历历史上第四次崛起(7图)

发布时间:2017-09-19 22:10 | 来源:上观新闻 2017-09-18 06:00:26 | 查看:2217次

目前中国的改革动力,完全可以和2000多年前秦第一次统一中国的爆发力相提并论。今天的中国还让人想起7世纪时中国的复兴。中国的关键是要统一,一旦分裂肯定是最弱的时期。

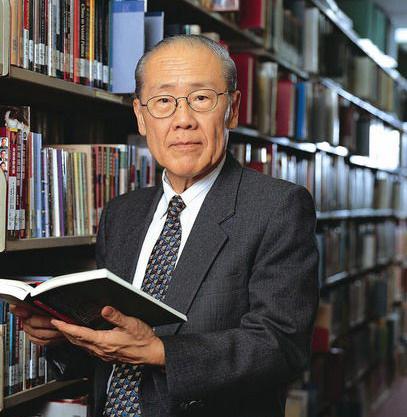

他被新加坡前总统纳丹称为“新加坡国宝级学者”,其实,他是澳大利亚公民;

他被公认为与余英时、许倬云齐名的“海外三大华人史学大师”,但他说,那两位是中国教育体系培养的传统学者,他则是从外国人视角看中国历史;

他被口述史家唐德刚比作顾维钧大法官,说他不做驻强国大使,也应做大学校长。果然,王赓武当了十年香港大学校长。我提及此事,王教授笑道:“唐德刚是马后炮,我当了校长以后才说的这话。”

87岁的王赓武教授一头银发纹丝不乱,虽是盛夏,依然身着笔挺的灰色西服,一口标准的普通话,时而穿插几句英文。诚如唐德刚先生当年所言,他兼具了中国儒生和英国绅士的气质。

这位老绅士的经历颇为特别。他生于印尼泗水,求学于怡保、南京、新加坡和伦敦,任教于吉隆坡马来亚大学和澳大利亚国立大学,执掌香港大学整整十年。从港大荣休后,应新加坡前副总理吴庆瑞之邀,担任新加坡国立大学东亚研究所所长、主席,至今已21年。

2015年11月,习近平访问新加坡时,前往新加坡国立大学,在“新加坡讲座”上发表演讲。作陪的除了李显龙等新加坡政要,还有国立大学校长陈祝全和王赓武。演讲结束后,王赓武向习近平赠送礼物——由新加坡本土陶艺家创作的一件陶瓷艺术品。

虽已耄耋,但王赓武每周还会到东亚所上两三天班,而且都是自己开车。“现在年纪大了,尽量避免晚上开车,好在新加坡不大,开车也就十分钟。”他还每年要来两三次中国,或讲学或开会。但他都会避免冬天远行,因为在东南亚住了几十年,“早就成了热带动物”。

前段时间,王赓武三个孩子一起回新加坡看望父母,“大儿子60岁,大女儿58岁,小女儿56岁,他们都定居澳大利亚。这次他们都不带孩子,三个人和我们一起住了两个多星期,非常高兴。”在王赓武心中,国家的概念已经不强烈,家人和朋友在哪里,才是最重要的。

王赓武档案

祖籍江苏泰州,1930年生于荷属东印度(今印度尼西亚)泗水。南京中央大学肄业,新加坡马来亚大学历史系毕业,伦敦大学博士。先后任吉隆坡马来亚大学教授、历史系主任、文学院院长,澳大利亚国立大学教授、远东历史系主任、太平洋研究院院长,1986年起,担任十年香港大学校长。现任新加坡国立大学特级教授、东亚研究所主席,台湾中研院院士。

从泗水到怡保:“那时候的南洋华人都是纯粹的华侨,没有移民的概念,总是要想法回家的。”

高渊:你生在印尼泗水,这个地方现在听起来还是觉得很遥远。

王赓武:印尼当时叫荷属东印度,还是荷兰人统治时期。因为我父亲在泗水华侨中学当校长,这是当地第一家华人中学。但没过多久,就遇到了全球性的经济萧条,这个中学办不下去了,只能离开了。

高渊:你父亲为什么会下南洋?

王赓武:我祖父辈从中国北方迁到江苏泰州,家里有“学而优则仕”的传统。我父亲从小读四书五经、离骚、文选,后来考进了南京东南大学的高等师范学院,他喜欢文学和英文,所以专攻英国文学,这为他后来去海外执教打下了基础。

毕业后,南京的教育部正在为南洋的华校找教师,我父亲被聘出国,先到了新加坡华侨中学,随后在吉隆坡尊孔中学、马六甲培风中学教语文,反响很好,1929年泗水成立华侨中学,他就被推荐去当校长。

高渊:离开泗水时你多大了?

王赓武:一岁多一点。我父母当时很想回国,但没有旅费,就去了马来亚霹雳州的怡保,当副视学官,就是为霹雳州政府管理当地华校。

所以我对泗水没什么印象,坦率地说,现在问我家乡在哪里,不是泗水,更不是泰州,泰州就是祖籍,而是怡保。我在那里一直住到16岁回国,从南京回来后,又在怡保住了几个月,才去新加坡念书。

高渊:对怡保印象怎么样?

王赓武:当时是一个相当兴旺的小城,因为有锡矿,可能是世界上最多最好的。当地的华人很多,城里的店多数是广东人开的,城外的锡矿很多是客家人在经营。我小时候,怡保是比较富裕的,但日军打进来之后就乱了,后来锡也不值钱了,这个小城就慢慢萧条,现在完全就是个小地方。

高渊:日军占领怡保后,你们全家生活怎样?

王赓武:1941年日军打到怡保,我父亲不愿为日本人做事,副视学官的工作就没了。当地华人都做小生意,但他一点也不会,只能到一些学校教教书。好在我们家就三个人,我没有兄弟姐妹,还可以维持。

这样到了1945年,抗战胜利了,父亲希望我回去上大学,他也很想回国,就打算全家回去,不在南洋待下去了。所以我一直说,那时候的南洋华人都是纯粹的华侨,不是移民,从前没有移民的概念,总是要想法回家的。

差点和朱镕基成同学:“我很想在中国开始新的生活,但父母坚决要我回怡保,我是家中独子,就必须得走。”

高渊:你从小上的是华校还是英校?

王赓武:英校。我父亲让我到英校去练英文,华校的那些东西他可以教,他从《三字经》开始,包括《古文观止》等等,四书五经是选读的。他只教我文言文,不教白话文,也不鼓励我看白话文的书。

家里完全说中文,学校是英校,这是两个不同的世界,观念思路都不一样。但也有它的好处,英文学好了之后,懂得外国人的世界观,而且当时马来亚是英国的半殖民地,不了解他们不行,所以我父亲鼓励我学好英文。

高渊:你们全家是1947年回国的?

王赓武:对,坐船回来的。这是我第二次回国,第一次是1936年,我才6岁,父母带着我回了趟老家泰州,住了大概两三个月。那次见到了祖父母,等我1947年回泰州时,祖母已经去世了,只见到了祖父。

回来大概不到一个月,就去南京考试了。我记得是6月底,天热得不得了。我父亲帮我报的名,考中央大学外文系。

高渊:为什么考外文系?

王赓武:因为别的系考不上吧。中央大学那年只招400人,而且工科多,理科还好,文科很少。我想主要是两个原因,一是经费不足,当时在打内战,二是刚刚爆发了反饥饿、反内战的学生运动,是中央大学带头的,南京政府很头疼,干脆少招点。

中央大学录取的名单,《中央日报》要刊登的。当时有人看到,工学院录取的学生中,有个学生叫朱镕基,但他自己选择上了清华,

高渊:在中央大学学习了几年?

王赓武:一年多一点,二年级第一个学期没念完,学校就解散了,因为解放军已经打到长江边上。

当时我父母又回到怡保了。因为我父亲身体实在不好,他回国后在中央大学附中教书,南京的冬天非常冷,屋子里没有取暖设备,他在南洋待了20多年,完全吃不消,病得很重。1947年的冬天过去后,我母亲就说一定要回怡保了,她很怕我父亲过不去南京的第二个冬天。

高渊:但你继续留在南京?

王赓武:那是1948年底,中央大学已经解散了,大部分江浙学生都回家,我和一些四川学生还留在校园里,想等学校恢复。当时学校还管饭,但社会上物价飞涨,我是比较幸运的,我父母回去之后,每个月给我寄15块港币,我就变成大富翁了。

坦白说,我是不愿回去的,很想在中国开始新的生活。但父母坚决要我回怡保,我是家中独子,就必须得走。上海的叔父帮我买好船票,再赶到南京催促我赶紧走,这样我就只能走了。

高渊:当时怎么去上海,火车还开吗?

王赓武:宁沪铁路还正常,而且不收费,因为全是难民,人多得不得了,都到上海去。我根本挤不上火车,送我的同学把我从窗口推进去,我就一路坐在我的箱子上。到上海大概是半夜一两点钟,外面戒严了,可以下车,但不能出站。我一直坐在箱子上,等到早上6点才出站,那已经是12月初了,冷得不得了。

高渊:然后从上海坐船出海顺利吗?

王赓武:在上海的叔父家等了好几天,坐的是香港太古公司的船,从上海到新加坡,中间要停靠基隆、厦门和香港。到基隆港要停两天,我就下船坐公共汽车去台北玩,那是我第一次到台湾,记得都是日本式的房子,马路很清洁。

但我后来才知道,当时“二二八事件”过去才半年,局势还很紧张。我真的很幼稚,一点也不知道,还下船去玩。

新加坡马来亚大学首届新生:“历史系的几个老师都很好,新来的帕金森教授非常好,后来很有名,提出了著名的‘帕金森定律’。”

高渊:回到怡保后,面临怎样的变化?

王赓武:我们全家离开怡保的时候,根本没想过还会回去,所有东西都卖了。刚回去那几个月,我精神上很受打击,因为不知道以后怎么办,我在中央大学学了一年多,难道就放弃了?

高渊:后来去考了哪所大学?

王赓武:新加坡的马来亚大学,校址就是现在的新加坡国立大学。我参加了剑桥考试,专门针对中学毕业生的,当时是全世界大英帝国殖民地统一考试。对我来说很方便,成绩足够了,还拿了一笔小小的奖学金。

高渊:新加坡马来亚大学怎么样?

王赓武:1949年刚刚成立,我是第一届新生。以前是莱佛士学院,类似于美国的文理学院,那年跟爱德华七世医学院合并,成立了马来亚大学。第一届一共招100名学生,60个文科,40个理科。当然,还有那两所学院两三年级的学生,全校总共六七百个学生,规模很小。

高渊:这次选择了什么专业?

王赓武:马来亚大学的规定是,学生头三年是不分系的,每个人可以在三个系学习。当时文学院一共就四个系:英国文学系、历史系、经济系和地理系,当然也可以选理科的数学系,文理兼修。但我对数学和地理都不感兴趣,选了前三个。

高渊:到了四年级要“三选一”,为何最终选择了历史?

王赓武:我本来想读英国文学,有个教英国文学的老师非常好,他是英国人,被剑桥大学要回去了。这个系其他老师我不太欣赏。也可以选经济系,这是最实用的,但我不太感兴趣。

而历史系的几个老师都很好,新来的帕金森教授非常好,后来很有名,专门研究英国海军史。他发现,从18世纪到19世纪末,英国拥有世界上最强的海军,但海军司令部规模很小。二战后,英国海军没落了,海军却盖了座大楼,司令部变得非常庞大。他就提出了著名的“帕金森定律”,指出在行政管理中,行政机构会像金字塔一样不断增多,行政人员会不断膨胀,每个人都很忙,但组织效率越来越低下。

高渊:帕金森教授对你的影响大吗?

王赓武:他教书非常认真,看问题又很客观,比如他教英国殖民地历史,不讲英国怎么好,而是完全从客观的角度讲。当然,他教西方政治思想史的时候也会有偏见,但他自己知道,他会说他的偏见是什么,他认为这是主流,但可以争论。

我当年就跟他公开讨论,我那时年轻,站在自由主义立场上,他相对比较保守主义。但他对我很公平,毕业后还把我留下来,当他的助教,是位好老师。

伦敦大学读博的笑话:“我一直都没得到好好的指导,好在当时看到一个英国人在写博士论文,才知道博士论文该怎么写。”

高渊:你是从这时候决定研究历史的?

王赓武:我上大学时,喜欢参加各种活动,演戏、办报、诗文活动等等,从来没想过当学者。后来遇到帕金森教授,他给我自由发挥的空间,他一直跟我说,你对什么有兴趣,你觉得自己能做什么,你就做什么。

到我写毕业论文的时候,他建议我写本地史。而且,他要求我学会用档案,因为这是研究历史的方法。我想,我的论文一定要跟中国、跟华人有关系,就想研究康有为和孙中山。

高渊:你在新加坡找档案?

王赓武:当时去中国大陆或台湾找档案都不合适,帕金森教授说,可以去香港。他给我去香港的旅费去,我在香港待了一个多月,找不少人谈。我这篇论文是想研究康梁和孙中山在新马的历史,讲的是戊戌政变之后,康有为的保皇党和孙中山的革命党之间的斗争,当时可以说把华侨社会分裂成两部分。

我还去新亚书院拜访了钱穆,他对我态度非常好,很高兴跟我谈历史。当时,他刚出版了《中国历代政治得失》,书很薄,我特别喜欢,也是对我后来历史研究影响最深的一本书。

高渊:后来你去英国伦敦大学读博士,为何选了中国历史?

王庚午:说起来也是笑话,英国的制度很特殊,我是先拿到奖学金,至于哪个学校收我是另外一回事。我申请了伦敦大学亚非学院,想跟一位研究明史的教授学习,但我到的时候,他却走了,去了澳大利亚。

学校里面研究中国历史就那么几个,他们看到我是从东南亚来的,就让我跟一位研究东南亚历史的教授学习。他问我想研究什么,我说兴趣在中国历史,他说可以,但你要自己负责,然后他就不管我了。

高渊:他鼓励你自己研究?

王赓武:他不管的,我就天天自己去图书馆。其实,英国的教育制度就是这样,跟美国相反。美国是不管你以前学什么,可以给你一两年的功夫,培训你做这件事。英国不是,他们要求你以前的成绩非常好,收你的理由是因为你能够自学、自己做研究。

高渊:博士论文是怎么写出来的?

王赓武:我一直都没有得到好好的指导,好在当时看到一个英国人在写博士论文,才知道博士论文该怎么写。那个英国人的博士论文题目是《安禄山叛乱的历史背景》,写得很精彩,他的学问非常好,后来当了剑桥大学教授。

我刚好在研究唐史,很喜欢《资治通鉴》里唐朝的那一部分,看到他那本博士论文,我受到了启发,我就研究中国中古史了。

下决心去澳大利亚:“我在吉隆坡马来亚大学既是院长,又是系主任,还要教书,手足忙乱,研究无法持续了。”

高渊:你在伦敦大学学了几年?

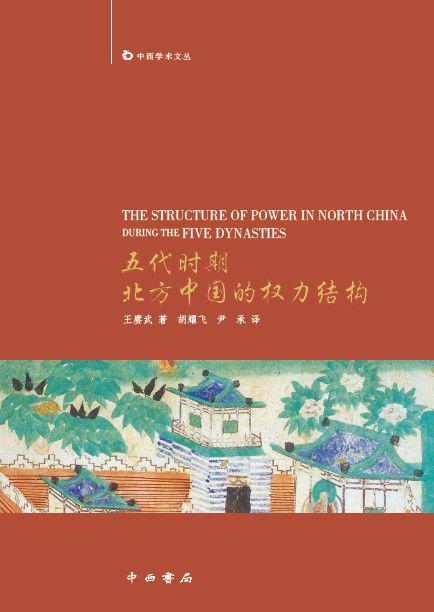

王赓武:3年,主要是奖学金用完了,我的博士论文是《五代时期北方中国的权力结构》。1957年,回到了新加坡马来亚大学历史系。

马来亚大学用的是英国那套教育体系,当时一个系只有一个教授,就是系主任,别的是副教授,非常严谨的精英制度。但也有不利的地方,这让英国大学失去了很多人才,很多人都跑到美国去了。

高渊:后来为什么离开新加坡?

王赓武:这个故事长一点。我回到新加坡后,马来亚独立了,当时叫马来亚,到60年代组成了马来西亚联邦,新加坡还是殖民地。独立之后马来亚政府就说,马来亚大学不应该在新加坡,应该在吉隆坡。但新加坡不愿意,因为学校已经发展得不错了。后来决定,马来亚大学分两个校区,分别是新加坡的马来亚大学和吉隆坡的马来亚大学。

我们这些教师是自由选择,愿意到哪个校区都可以,我当时是马来亚公民,1959年就去了吉隆坡。没过几年,新加坡马来亚大学就更名为新加坡大学了,后来再改称新加坡国立大学。

高渊:你是吉隆坡马来亚大学的第一批教师?

王赓武:对,我是新加坡马来亚大学的第一批学生,还是吉隆坡马来亚大学的第一批教师。办一个新大学很有意思,那时候忙得不得了,学校发展得很快,当时是整个马来亚联邦唯一的大学。

我们历史系人也招得很多,我去的时候是讲师,后来是高级讲师,就被选为文学院院长,做了一年后就当教授。那里也是英国的体系,一个系只有一个教授,我就成了历史系主任。

高渊:后来是什么原因促使你离开?

王赓武:从1959年到1968年,我在吉隆坡马来亚大学工作了差不多10个学年。事情忙得不得了,学生又多,一直在到处请老师。我自己既是院长,又是系主任,还要教书,而且因为是新大学,一开始没有研究生,改文章都要自己改,没人帮忙的。

总之是手足忙乱,没有时间做研究。我有些担心,如果一直这样下去,研究方面不会有新成果。我当时出版的书,其实都是我的论文。就在这时候,澳大利亚国立大学请我去当教授,这是一个研究型大学,对我的引诱力太强了。

高渊:当时,你的研究重点还是中古史吗?

王赓武:五代史做不下去了,因为在教学和管理上要花很多时间,在那种环境下很难持续。我开始做海外华人研究,尤其是东南亚华侨所面对的新问题。这些是切身问题,是我自己,也是我家人、朋友、同学、同事们都要面对的问题。

但当时,当代中国的资料在马来西亚和新加坡都看不到,属于禁书。在去澳大利亚前一年,就是1967年,韩国教育部请我去韩国讲学一个月,看到他们对中国的东西都保留得很好,图书馆也非常好,我看了很激动。刚巧那时候澳大利亚国立大学远东历史系请我去,我从韩国回来跟太太讲,“还是去吧,至少澳大利亚是开放的。”

高渊:对澳大利亚国立大学印象怎么样?

王赓武:他们的图书馆很好,尤其是关于当代中国的资料,能买到的他们都买。我觉得太有意思了,就写了几篇当代中国的研究文章,后来出了本书。

我先是当远东历史系主任,他们也是传承了英国那套制度,一个系只有系主任是教授。后来叫我当太平洋研究院院长,做了5年,我不想再做了,就回到系里当教授。这时候,香港大学来请我当校长了。

力推香港大学转型:“我去的时候,香港大学是一个典型的殖民地大学,一直不重视研究,这样学校怎么办得好?”

高渊:唐德刚先生写过一篇文章,说他一眼就看出,你要么当外交家,要么当大学校长。

王赓武:我曾在伦敦遇到过他,但跟他不熟,当时我只知道他在哥伦比亚大学搞口述史。他那篇文章是在我当校长之后写的,我们这些研究历史的人都这样,事情过去了,我都知道了。

高渊:香港大学为什么请你去当校长?

王赓武:到现在我也没弄清楚是为什么,而且我自己从来没有想过要当大学校长。

我跟港大有些接触,大概是从上世纪80年代初开始的。当时我受邀担任香港的大学委员会的委员,这个委员会负责分配政府用于大学教育的资金。英国就是这样的制度,教育部拨给大学的资金不是由政府分配的,而是由民间性质的大学委员会负责具体分配。这个委员会中有大学教授,也有商界人士。

高渊:香港大学是怎么向你发出邀请的?

王赓武:香港的大学委员会每年开两三次会,但不是都在香港开,有时候会在英国开。我当了两三年委员,后来就不当了,但也许在那时候,香港大学校方对我有印象。

他们找校长是全球物色人选,我根本没想过,更没提出申请。有一天,香港大学来联系我,问我对校长职位有没有兴趣,是否愿意去香港谈一谈?我就跟我我太太讲,这又是一个很好的机会。

高渊:对你来说,这个机会意味着什么?

王赓武:一是出于对当代中国的兴趣,对我来说,香港是个很好的观察点,离中国大陆不太近也不太远;二是出于历史的兴趣,当时整个东南亚已经去殖民地化了,香港还是大英帝国最后一个殖民地,我是在殖民地出生长大的,对西方帝国如何去帝国化,还是蛮感兴趣的。

高渊:你从1986年开始担任港大校长,当时你觉得港大是一所怎样的大学?

王赓武:我去的时候,香港大学是一所典型的殖民地大学,一直不重视研究。英国是帝国教育制度,好的研究型大学都在英国本土,优秀的学生都送到英国去做研究,而殖民地的学校不需要做研究。这就等于在他们自己的帝国体系内,做了分工,像港大这样的大学只要做好教学就行了。

这是个很大的问题,一个大学没有真正一流的研究环境和研究成果,这个学校怎么办得好?我的前任黄丽松校长已经看到这个问题,他是港大第一位华人校长,他向大学委员会争取更多的研究经费,但没能获得同意。

高渊:你的目标是要把港大转变为研究型大学?

王赓武:我跟黄丽松校长的看法一致,港大有最好的学生,教师也很认真教书,不敢说每个人都不错,但总体水平相当高。所以教学方面不成问题,而且学生那么优秀,他们都会自学。但学校没有研究成果,我觉得学校不能这么办下去。

我去了之后,就不停地争取研究经费。但好不容易申请下来了,又面对一个问题,怎么鼓励老师们做研究?因为在那个环境中,大多数老师只会教学,都好多年不做研究了,这靠什么去推动呢?

高渊:具体是怎么做的?

王赓武:一方面,我要求老师们都去申请研究基金,事先都要写好课题规划,有的人连规划都写不出来,真是头疼得很;另一方面,我们扩大了对中国大陆的研究生招生,香港的学生不爱读研究生,他们要早点赚钱。这对港大的老师又是一种压力,你不做研究,怎么带研究生?

高渊:到你1995年卸任港大校长,港大转型成功了吗?

王赓武:坦白地讲,还有一个推动力,就是港大的老师非常关心回归之后怎么样。我跟他们说,你们如果没有研究成绩,以后没人理你的,就没有希望了。他们明白,要受到中国的大学和教育部尊重,自己一定要有足够的学术成果。

临近回归那几年,不少港大教师移民了,这确实带来了相当大的冲击。但也有好处,他们走了,我可以请新的人来,对新人可以提出更高的要求。有一点港大是非常有优势的,就是香港的薪水很高。当时港币和美元直接挂钩,那几年美元一直在升值,港币也就很值钱。

这样过了几年,慢慢地就好了。后来到我走的时候,基本上解决了转型问题。

高渊:你在这么多大学学习工作过,香港的大学教授薪水处于什么水平?

王赓武:算是高的,比澳大利亚、马来西亚都要高,比英国本土也高,美国的大学教授也不是收入都高,要看什么专业。这一点上,香港的大学是有吸引力的。

高渊:你觉得,当校长和当教授有什么不同?

王赓武:当校长到底没有当教授那么有意思。当教授可以天天跟学生自由交流,当校长要办很多不得不做的公事。在港大那十年,我只带了两个研究生,不敢带,没那么多时间。

东亚所21年:“学校很支持我们,更重要的是中国发展得这么好,我们是搭上了中国的快车。”

高渊:你从香港大学荣休后,为何会选择来新加坡?

王赓武:原计划是回澳大利亚国立大学,他们也欢迎我回去。但正好新加坡副总理吴庆瑞找我,当时他已经退休了,他当副总理时办了这个东亚所,最早叫东亚哲学研究所,后来改名东亚政治经济研究所,再后来改名东亚研究所。其实就是研究当代中国,因为他认为新加坡对中国太不了解了。

那时候,他是东亚所主席,我们是老朋友,比我大十岁。他身体不好,跟我说:“请你来帮我。”我说要回澳大利亚,他说:“我需要你现在就来帮我。”

高渊:这样你就答应去新加坡了?

王赓武:我以为来个两三年,就回澳大利亚了。没想到,到今年已经21年了。

高渊:你是怎么规划东亚所的发展的?

王赓武:1996年,我来的时候,东亚所是一个独立的研究机构,不归属新加坡国立大学。吴庆瑞希望自由独立,但我跟他说,这个独立的研究所规模太小,而且经费不足,只有放到大学里面,才能请到更优秀的人,因为很多人都觉得在大学里面才有前途。

吴庆瑞一开始很不愿意,后来他提了个要求,就是要我来当所长,具体负责东亚所的运作。这样我就当了十年东亚所所长,直到2007年改任东亚所主席。

高渊:东亚所这些年发展得挺快。

王赓武:还不错。学校很支持我们,更重要的是中国发展得这么好,我们是搭上了中国的快车。

高渊:现在还带研究生吗?

王赓武:现在不带了,年纪大了,不能负起这个责任。我现在每周到东亚所来两三次,平时在家里写东西,还要参加不少会议,毕竟还是大学教授。

外国视角看中国:“中国正面临第四次崛起,目前中国的改革动力,可以和2000多年前秦统一中国时的爆发力相提并论。”

高渊:十多年前,你曾经写过一篇文章,认为中国正面临历史上第四次崛起,现在依然持这个观点吗?

王赓武:对。那篇文章是用英文写的,是给外国人看的,让他们了解中国的历史发展是起起伏伏的,它衰落了,但还可以复兴,这是中国的特点。很多文明一旦衰落就完了,被别的文明代替了。

在中国历史上,第一次崛起是秦汉时期,第二次是隋唐时期,关于第三次崛起充满了争议,我认为是明清时期,现在是第四次。中国的关键是要统一,一旦分裂肯定是最弱的时期。

高渊:所以在1949年,你在海外看到新中国成立,你是充满喜悦的?

王赓武:非常高兴,我在那之前也是不愿离开的,但我父母一定要叫我回来。我很多年后才知道,中央大学好几个同学都是地下党,后来在北京遇到他们,他们说当年不能告诉我真实身份。

高渊:中国的第四次崛起跟以往三次相比,有什么不同?

王赓武:目前中国的改革动力,完全可以和2000多年前秦第一次统一中国的爆发力相提并论。今天的中国还让人想起7世纪时中国的复兴。那时的中国战胜了外来入侵,吸收了外来思想,还向外国贸易和新技术打开了大门,为今天的中国创造了宝贵的文化遗产。

当然,世界在经历了欧洲的殖民主义和帝国主义后已经面目全非,中国的这一次崛起与以往截然不同。那种认为中国将赶超并威胁其他大国的说法,实际上是一种误解。对中国来说,真正重要的是,如何面对社会显现的问题,如何保持现行社会制度的稳定,如何实现国家统一?

这意味着,中国需要的是和平和善意。这不仅是当前的需要,而且是长期的需要。因为中国要把数量庞大的劳动力带入小康生活,并不是件容易的事。

高渊:你在海外研究中国历史,你觉得有什么利弊?

王赓武:可能看中国历史的角度不一样。你说我传统不传统,这很难说。因为我有我父亲的影响,他教我的东西相当传统。但我在外国学校学的东西,受了西方历史教育的影响,他们的史学传统跟中国的不太一样。

高渊:现在不少人把你和余英时、许倬云并称“海外三大华人史学大师”,你跟他们两位熟吗?

王赓武:我们三个同龄,都是1930年出生。余英时是钱穆的高徒,新亚书院第一届的研究生,我和许倬云第一次是在台湾见的,我跟他们交往不少。

应该说,他们两位是真正的中国学者,是中国教育体系培养的。我是外国学者,而且是半路出家,要坦白承认,我跟他们差得多了。

高渊:你现在是哪国国籍?

王赓武:现在是澳大利亚,以前是马来西亚,80年代入籍澳大利亚。

高渊:你生在印尼,学在新加坡、中国和英国,先后在马来亚、澳大利亚的大学任教,又在香港大学当了十年校长,现在又回到了新加坡。在你内心,你认同自己是哪国人?

王赓武:我要老实承认,我现在的国家观念不强。我一生的经验,国家好像已经疏离了,对我来说,我的家人在哪里,朋友在哪里,这才重要。

我非常幸运的是,我工作的几个大学环境都很好,都是非常自由的。我研究什么,写什么文章,从来没人干涉过,没有人说你不应该写什么。这方面,我太幸运了。所以当我看到有些同事所处的环境不好,我会非常同情他们。

发表评论

网友评论

查看所有评论>>