我不是在传递答案,我是在播种困惑(图)

发布时间:2016-09-17 20:39 | 来源:中国青年报 2016-09-11 03 版 | 查看:1050次

——访《影像中的生死课》作者陆晓娅

在电影《时间规划局》的开头,一串数字出现在一只人类手臂上。随着脉搏的跳动声,数字不断变动,直到定格:0000·00·0·23·48·24——那意味着此人的生命只剩下不到一天时间。

这是北京师范大学公选课《影像中的生死学》(以下简称“生死课”)第一堂课上,授课老师陆晓娅放的电影片段。有人问:是不是上了生死课,学生就不会自杀了?陆晓娅说,不一定;也有人问:开这堂课是不是为了降低学生的死亡焦虑?陆晓娅说,是为了适度增加死亡焦虑。

近日,由该课程授课笔记实录整理而成的《影像中的生死课》由北京师范大学出版社出版。生死课,对很多大学生来说是一门陌生的课程,书封的一句话,也许能回答这门课的“用处”之一:在一个不确定的时代,什么样的生活值得一过?

电影的模糊性为死亡提供可讨论的载体

用时髦的说法,陆晓娅自称“斜杠老年”:心理人/教育人/读书人/写作人/公益人。有一天早上醒来,她问自己:陆晓娅,快“六张”的你还有什么梦想吗?忽然想起,北京师范大学曾希望她开一门通识课,“去大学教书,也曾是我年轻时的梦想之一啊”。

陆晓娅的主要职业生涯在中国青年报社度过,在此期间还创办了为青少年提供心理支持的“青春热线”。她曾多次进入大学校园进行危机干预,为年轻生命的陨落感到心痛和遗憾;自己也已走进生命的秋天,对死亡有更多的思考。“不如就开生死学的课吧!”她闪过一个念头,“用电影做教学怎么样?就是它了——影像中的生死学!”

陆晓娅不想把这门课上成教授“知识”的课,也不想把这门课上成自己唱主角的课,更不想以一种我拥有标准答案的姿势来上课,这就需要创造一种新的教学模式。用电影作为教学的媒介并不新鲜,但是对陆晓娅来说,她看重的是电影的多义性、模糊性、复杂性,可以帮助自己实现3个“不想”,激发学生进行独立思考和讨论交流。

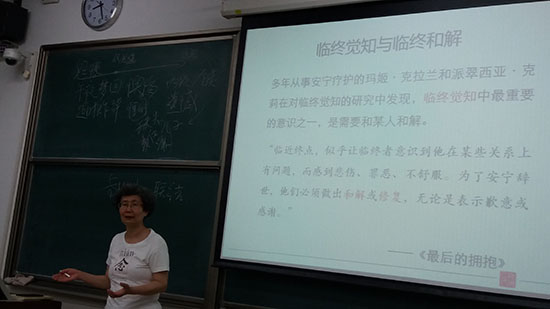

课程分为起始课、教育课、家庭课、自我课、团体课、逆境课、伦理课、医学课、礼仪课、哲学课、结束课。每一堂课都选择一部电影为讨论核心。从2012年开始至今,课程已经上了六轮。陆晓娅发现,从《死亡诗社》讨论自我——激情与绝望的对决,往往是一学期中,学生讨论最激烈的一堂课。

“这是和学生的生活最接近的一部电影,学生们与电影中的人物年龄相仿,都在承受学校教育带来的压力。”陆晓娅说,“很多大学新生刚进大学时,会经历一个痛苦而迷茫的过程,找不到方向,甚至觉得自己毫无价值,很幻灭。这时你简单跟他说‘要珍惜生命’,没有用,你要跟他讨论更深层次的东西,用学生能接受的方式进行生死教育。”

在电影中,学生尼尔自杀了、老师基丁被开除了。选择死亡,是勇敢还是懦弱?以生命为代价做抗争是否有意义?面对理想的破灭和现实的冲击,死亡是唯一的选择吗?有的学生认为,尼尔有亲人,没有权利杀死自己;也有人认为,不自由,毋宁死……

每一部影片的结束,都是思考的开始。每一堂课的讨论,都是不同观点的碰撞。不是单向的灌输,而是思维的拓展,这是陆晓娅在教学中埋下的一条“暗线”。

死亡焦急与生活满足成反比

死亡似乎离我们很遥远。

陆晓娅说,一方面,中国已经经历了几十年的安宁,虽然也会有像SARS、汶川地震这样的事件激发人们的死亡焦虑,但没有战争、瘟疫、饥荒等引发的大规模死亡;另一方面,这些大学生本身是多么年轻啊,因此死亡对于他们来说,是不是感觉很遥远呢?

在生死课的第一课,陆晓娅留的作业是让学生写下“死亡离我有多远”的个人经历。她发现,其实很多学生多多少少都在经历死亡:有人高三的时候亲眼看到同学跳楼,有的爷爷奶奶甚至父母正面临死亡,还有的自己也经历过重病。

“很多学生在经历,但没有人和他们讨论。我的课程想把这些不太能言说的东西,以电影为中介呈现出来,变成可以讨论的事情。”陆晓娅说,比如,选课的学生相当大一部分是独生子女,她感觉到他们对父母的衰老和死亡有着明显的焦虑。

生死学课程不仅带领学生探索疾病、临终等现实问题,更是为了帮助学生思考自己的人生。

“学生觉得自己年轻,离死亡很远,作决定时就可能只从当下考虑;而当他知道无论如何自己的生命将会结束,而且不知道什么时候结束时,那学生就会更珍惜当下,在作决定时考虑得更清楚。所以乔布斯曾经说,死亡是生命最好的一个发明。”陆晓娅说,“学生需要思考,我今天所作的决定会给我的生命带来什么影响?会带给我有价值有意义的生活,还是让生命被浪费掉?”

美国著名心理学家欧文·亚隆总结过一个公式:死亡焦虑与生活满足成反比。在生死课的“哲学课”上,陆晓娅以黑泽明关于生死议题的经典《生之欲》为案例。男主人公渡边一直“像废话一样”地过日子,在患绝症后恐惧死亡,喜欢上小田切后,生命才出现了希望。

让陆晓娅欣喜的是,除了课程预设的话题,年轻的学生们经常有新的思考。看完《生之欲》,学生们讨论为什么渡边会丧失了生命的活力?生命的活力从哪里来?有学生突然说,老师,我觉得红卫兵比我们更有活力。“这样的提问,让我自己和同学们有机会进行更深入的思考:生命的活力有哪些激发因素?活力有没有可能成为破坏性因素?在什么情况下生命的活力才能具有建设性?”陆晓娅说,学生的思考和提问,不仅真实地反映了他们的想法,也拓展了思考的角度和深度,她自己也从中受益。

让学生在墓地多待一会儿

死亡在我们的生活中往往是一个禁忌话题。现在城市里的人死在医院、葬在公墓,死亡离日常生活越来越远,也就越来越神秘。但在古代,死亡其实并没有那么遥远。陆晓娅说,在西方,很多墓葬和教堂在一起,而人们每个周末都要去教堂做礼拜;在中国传统的农耕社会,人们也在家附近的田地里埋葬自己的亲人。

陆晓娅发现,相比之下,来自农村的同学往往对死亡的描述和体悟会更加生动,因为他们会看见老人在家中故去,以传统的丧葬习俗下葬,而且葬在一个并不完全和自己生活隔离的地方。

对大部分90后大学生来说,墓地和死亡一样是一个遥远的存在,只在为数不多的特定日子才会去。有一次课程正好赶上清明节,陆晓娅就带学生去了北京的万安公墓,这是北京最早的现代公墓,建于1930年。

“学生在墓地可以看到很多东西,有不同的体悟。”陆晓娅打算明年将墓地之行正式设为课程的一个环节,让学生在墓地多待一会儿,多想一会儿。

著名的爱尔兰诗人艾略特早在1955年就提出:“死亡教育和性教育同样重要必要。”从20世纪60年代开始,死亡教育出现在美国大学和中学中;至20世纪70年代中期,美国开设“死亡与临终”通识课程的高校达165所、中学有1100多所。中国内地的生死教育大概从2005年开始,《中国青年报》曾在2013年12月25日以《生死课》为题报道。

陆晓娅的生死课能容纳35人,但每次出现在教室中的绝不会只有35个学生,蹭课的有已经修满学分的学生,有在读的硕士、博士,还有从外校来的学生。“他们的存在,不仅让我感受到这门课真的有价值,而且也让我更加愿意‘相信未来’”。

陆晓娅强调,《影像中的生死学》课程是受后现代的教育思想影响而进行的一个尝试,教学过程是在课堂上和学生共同完成的,学生对于死亡的认知和对于生命的认识,也是在观看电影文本、课堂讨论、写作等多重对话过程中建构起来的。

像《死亡诗社》这样的电影,很多学生之前看过,并被深深地感动过。“但看过、感动过,不一定认真思考过,更不一定共同思考过。我相信共同思考有独特的价值,因为它可以释放出不同的感受和见解,可以让学生从感动、扰动中生发出更理性、更广阔的思考”。

陆晓娅说,教育的效果和工业生产不同,很难量化,而且学生未来要面对的人生考验、抉择还远远没有到来。但这样的课程讨论打破了单一视角,让学生学会对一个问题进行独立、充分的思考,知道生命有多种可能性,这样在作出选择时就会减少僵化。

正像学者刘瑜为本书的推荐语所说:死亡是关于自由永不熄灭的启蒙。

中国青年报·中青在线记者 蒋肖斌 来源:中国青年报 ( 2016年09月11日 03 版)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>