陈忠实 独开水道也风流(图)

发布时间:2016-05-04 22:04 | 来源:人民网 2016年05月03日03:06 | 查看:943次

陈忠实,著名作家,曾任中国作家协会副主席、陕西省作家协会名誉主席。代表作有长篇小说《白鹿原》、短篇小说集《乡村》等。

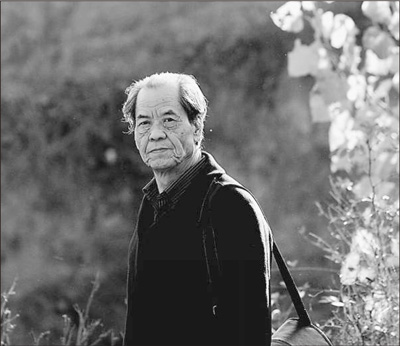

图为2008年,陈忠实参加“寻访半坡人的邻居”文化活动。尚洪涛摄(新华社发)陈忠实的追思堂设在陕西省作家协会高桂滋公馆内。遗像上,陈忠实身穿天蓝色的衬衫,笑着看向远方。

“4月28日一早,陈忠实的女儿陈黎力打来电话,说她爸看起来情况不好,要我找一张照片。找来找去,照片虽多,但合乎要求的,还是作家王蓬当年在陕北红碱淖给陈忠实照的那张。”邢小利说。他是《陈忠实传》的作者,也是与陈忠实共事28年的陕西省作协同事。

追思堂里,照片下的案几上只摆放了一本《白鹿原》,大红皮精装的第一版。

谁也逃脱不了时代的影响

4月29日陈忠实去世后,陕西省作协大院里来吊唁的人就没断过。人们三五成群地聚在一起,有的低声谈论这位作家的过往种种,有的高声辩论《白鹿原》的主题灵魂,穿梭其中,听到最多的一句是“那个时代”。

“那时候,农家子弟想跳出农门,只有招工、参军、高考三条路。当所有的路都走不通了,就只能寄希望于通过文学寻求人生的出路,这是很现实的。”邢小利说。

陈忠实的第一个文学引路人是赵树理。当他学到课本中的《田寡妇看瓜》时,心里惊讶,这些农村里司空见惯的人和事还能写进文章。他觉得自己也能写这样的故事。

“陈忠实在‘文革’时已经很出名了。他的第一个短篇小说《接班以后》在1973年出版后让不少人认识了他。西安电影厂花费了30万元拍成电影,这在当时是一笔巨款。1975年,小说又被改编成连环画,首印25万册。”邢小利说,“陈忠实后来一直不怎么提这段故事。”

接下来的两年,陈忠实又发表了短篇小说《高家兄弟》和《公社书记》。

“从书名就可以看出来,当时的陈忠实对文学还没有太多认识。”邢小利说,“这些作品的主题都是按当时的要求跟着潮流走的,连陈忠实自己都说,事后简直不敢再看。”

邢小利对一个细节印象深刻:2012年9月11日,他和作家雷电陪同陈忠实去北京,坐在火车上闲聊时扯到了“文革”。陈忠实突然很激动:“那个时代就是那个样子,当时谁都不觉得那是不正常。我现在也想不通怎么能写出那样的文章。”

“谁也逃脱不了时代的影响,那个时候的陈忠实还跳不出时代的局限。”站在省作协的小院子里,看着人来人往,前来吊唁的徐剑铭说。这个剑铭就是陈忠实《有剑铭为友》中的剑铭,是上世纪70年代西安一位活跃的工人业余作家,小陈忠实两岁。

在1973年7月出版的《陕西文艺》创刊号中,路遥的《优胜红旗》、陈忠实的《水库情深》、徐剑铭的《不熄的火种》分列小说、散文、诗歌三大板块头题。

陈忠实发行的各种文集里基本不收录“文革”前和“文革”时期的作品。2011年,白鹿书院把陈忠实所有铅字见报的作品集结成册,作为供研究用的内部刊物,这套《陈忠实集外集》对研究“文革”前后的文学有着重要的价值。

忠实于自己、忠实于历史、忠实于现实

“文革”结束后,陈忠实开始反思。他清醒地认识到,自己从1962年开始自学封闭的文学探索也需要“拨乱反正”。

1979年,调整好心态的陈忠实发表了《信任》,获得了当年的全国优秀短篇小说奖。“当时,陈忠实迫切地需要鼓励和自信。《信任》得到认可,对他有很积极的意义。”邢小利说。

陈忠实没有停止反思。他参悟到了作家的人格与境界的内在联系:“人格精神的错位,往往会把良好的艺术性矮化了。”

1982年,陈忠实调入中国作家协会西安分会,成为一名专业作家。这一年,他40岁。搬回了离开近20年的老家,开始了剥离与寻找的过程。

剥离,是一种剥刮腐肉的手术;寻找,是觅求属于自己的意义世界。

陈忠实在《寻找属于自己的句子——〈白鹿原〉创作手记》中写道:“上世纪80年代不断发生的精神和心理的剥离,使我的创作发展到《白鹿原》的萌发和完成。”

他借海明威的话阐释了这大半辈子的追寻。

“创作《白鹿原》时,老陈有一句常说的话,‘撕开了写’,就是把一切条条框框先撂一边,按自己的思想情绪去写。”徐剑铭说。

这一次,他忠实于自己、忠实于历史、忠实于现实。不少评论家认为,《白鹿原》是对关中50年来生活的写照,是对民族秘史的揭示,是对2000多年来儒家文化心理的探讨。

1997年12月,《白鹿原》(修订本)获得了第四届茅盾文学奖。

截至目前,《白鹿原》的总发行量已超过500万册。销售的火爆是作者本人和出版社都没有料到的。《白鹿原》以及其他几位陕西作家的长篇小说在京城相继出版,一时构成了媒体所称的“陕军东征”现象。

“上世纪80年代,意识流、魔幻、潜意识等各种洋派思潮涌了进来,但身处内陆的陕西受影响较少。”邢小利说,从陈忠实、路遥、贾平凹、邹志安等几位代表作家的创作看,上世纪80年代中期以前,他们创作的题材基本都是农村,方法基本都是现实主义。“这是陕西作家的一个普遍共性,重视内容,对写作手法不太感兴趣。”

从“我”的自觉到文学的自觉

前来吊唁的人群中,说得最多的也是《白鹿原》。

“我最喜欢这句,‘倒着走便倒着走,独开水道也风流’。”高桂滋公馆的台阶一侧,一位年轻人说。周围的几位资深陈粉随即和声,“自古青山遮不住。过了灞桥,昂然掉头,东去一拂袖。”

这是1992年夏陈忠实写完《白鹿原》后填写的词《青玉案·滋水》,小说中的滋水就是现实中的灞河。

“独开水道也风流”,他找到了,也认可了自己的路。

农民出身,自学成才,成为业余作家。小有成就,调入作协,成为专业作家。被农村塑造,又投身于创作农村。乍一看,那一代的作家有着相似的轨迹。

因写传记的缘故,邢小利从2000年便开始收集研究相关资料。他细细品味着陈忠实:“能在一种集体人格的写作环境中自觉地认识到自身的思想局限和精神困境,从‘我’的自觉到文学的自觉,不断反思,不断剥离,经过几次精神上的蜕变,既有被动的不得不蜕变,更有自觉的凤凰涅槃式蜕变,终于完成精神和心理上的‘脱胎换骨’。”

受制于时代的局限,陈忠实无意识地被塑造,又自觉地剥离和寻找,终而独立。这个过程因漫长痛苦而被他铭记和珍惜。

因为一个偶然的机会,那位公馆台阶前侧的年轻人曾与陈忠实在一个饭局相遇,他拿出笺纸请陈忠实题字。年轻人记得很清楚,当时,陈忠实手里提着笔,直直立在那里,大概过了20多秒,提笔写下了“读书,独思”。

4月27日下午4点多,邢小利最后一次去看望陈忠实。“他跟我念叨‘病没办法’,这是对生命还有期盼却又无可奈何。”

陈忠实在《愿白鹿长驻此原》中写过:“每到五月樱桃成熟时节,原上原下和原坡的万亩樱桃园里,笑语喧哗,那是西安城里人或呼朋唤友或扶老携幼上原摘樱桃时忘情的声浪。”

5月到了,原上的樱桃又红了。

《 人民日报 》( 2016年05月03日 12 版)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>