为了遏制共产主义,中情局是怎样魔幻洗脑的?(组图)

发布时间:2019-10-02 20:07 | 来源:察网2019-09-27 19:24 | 查看:5391次

作者: 乌鸦校尉

杜勒斯信誓旦旦地说,决不会在不情不愿的人身上实施残酷的实验。然而从早期的“蓝鸟计划”开始,他已经这样秘密做了2年。中情局所做的一切,究竟是为了什么?当二十年挥霍而去,留下满目疮痍,恐怕连他们自己也说不清楚。

1、怖之花

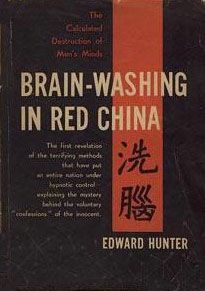

50年代,美国记者爱德华·亨特连续出版图书,大肆宣传共产主义阵营的“精神控制”魔法,他说中文里有这么有一个词——“洗脑”(hsi nao),他给翻译成了英文——Brainwashing。

美国《新共和》杂志上的大标题赫然写着:

共产主义洗脑,我们准备好了吗?

中情局的评估报告也认为,有明显的迹象显示,东方阵营在使用安非他明、苯丙胺、巴比妥酸盐等药物,从犯人身上榨取信息的技术“已先进得超乎我们的想象”,研究人员勾兑“粉末、饮料、烈酒和各种注射剂”,制作招供药物,实施催眠术。

在苏联成功试爆核武器之后,美国可能随时遭到共产阵营打击的恐惧,更是深深地攫住了每个人的心。

中情局局长杜勒斯宣布,冷战已经进入了心理攻防战的时代。

美国要为人类思想而战,为大脑而战。

中情局前副局长(Ray Cline)回忆说:

“如果中情局在50年代不想整明白苏联人的‘洗脑神药’是啥玩意儿,那局长早就该卷铺盖走人了。”

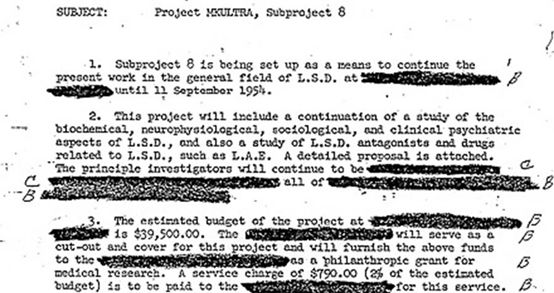

为了研究“洗脑”,中情局成立了专门的绝密机构,代号“蓝鸟”(Bluebird),后来更名为“朝鲜蓟”(Artichoke)和“精神控制计划”(MKULTRA)。

从那一刻开始,他们舞出了魔鬼的步伐,这一跳就是20年。

而多年以后,当这场荒诞的闹剧尴尬收场、曲终人散之时,他们也没有意识到一件事:

这世上真正被“洗脑恐惧”洗过脑的,只有中情局自己。

2、恶之花

1960年,生了4个孩子、陷入深度抑郁、失眠的杰妮,在丈夫的鼓励下,走进了维多利亚皇家医院,找到了精神科的主治医师卡梅隆。

杰妮并不知道,这个著名的加拿大医生,3年间收了美国中情局75000美金,要拿他的病人做“活体实验”。

卡梅隆是当时美国心理协会的主席,还是加拿大精神病学协会主席,在圈子里名声斐然,却也是出了名地急躁。

他不愿意花大把时间倾听你的烦恼,而是用一台录音机把病人的话都录了下来,然后把他们最难受的心里话,再一遍遍放给病人听。

他把这种方法叫做“全自动精神疗法”。

很多病人听自己吐露的隐私,比如“当时我妈妈是怎么狠心抛弃我的”,听了成千上万遍,听到崩溃。

卡梅隆却从不善罢甘休,而是变本加厉,把录音机放到病人的枕头底下,睡觉的时候也必须听。

“我恨我妈妈。”

“我婆婆不会毒死我的,她是个好人。”

一遍又一遍,有人收听同一条信息多达50万次。

有的病人开始产生幻觉,朝着空气要糖吃,掀开被子,驱赶里面的“小狗和小鸟”。

一个19岁的优秀女大学生,变成了一个吮吸大拇指、喂食用奶瓶、在地板上撒尿的人。

“在过去两年,一百多个病人都被洗了脑——用的就是加拿大技术。”

为了不让病人各自的“洗脑神曲”互相干扰,他给每个人每天戴20个小时的耳机;

为了不让病人扯掉耳机,他用美式橄榄球的头盔锁住了病人的脑袋,想不听都不行。

15年间,他像喂饭一样给病人们喂各种致幻剂、镇静剂——阿米妥钠、LSD、酶斯卡灵、五氯酚、氯普马嗪、裸盖菇碱……甚至用非洲的箭毒木毒液麻醉、瘫痪人体,强迫他们接受录音带的洗脑。

50年后,当记者采访杰妮的时候,她依然记得耳机里那段恐怖的梦魇:

“杰妮,你是在逃避责任!为什么?你不想照顾丈夫!不想照顾孩子!为什么呢?”

箭毒木、冬眠灵、一氧化二氮,隔着头盔上的缝隙塞到了她的嘴里。

“耳朵里的声音太吵了,我不想听,可谁又有坚不可摧的意志呢?”

她像个受了惊的孩子一样,蹭到墙角里瑟瑟发抖。

有一次她逃了出去,到一楼的咖啡厅点了杯咖啡,结果被卡梅隆撞个正着。

“杰妮!回去听耳机!”当她全力反抗时,卡梅隆像慈父一样,环抱着她的肩膀:“杰妮,难道你不想早日康复吗?”

美国中情局十分期待卡梅隆的“疗效”,希望他的“治疗”方法在冲垮病人的心理防线以后,能“树立起新的东西”。

但“可惜”的是,他除了能让人精神错乱,多数都“没有什么正面效果”。

他可以“摧毁”一个人的大脑,却没法“重建”它。

他没有能力完成“洗脑”的第二步——对人新的行为能力进行“编程”,创造出操纵者想要的言谈举止,但他依然坚称自己和苏联的洗脑术“别无二致”。

中情局一直想找办法,让那些离职的前特工们忘掉各种机密。

而受到卡梅隆的启发,中情局想出来一招——用“铅棍”猛击特工,制造脑震荡,让他失忆,但是“大力不一定出奇迹”,下手太狠把人打死了也不行,所以后来也没有推行下去。

中情局又问卡梅隆:电击失忆行不行?他说电过火了可能会变成植物人。

就这样,卡梅隆拿钱从不客气,疗效全靠哔哔。但中情局并不介怀,因为卡梅隆的所作所为,只是中情局“精神控制计划”中的一小小小部分——第68号子计划而已。

“我们是在为战事做准备。”

类似这样的变态实验和药物研发,总共多达150余项,参与研究的机构遍布全美和加拿大,其中包括哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学等44所知名高校,马萨诸塞州总医院、西奈山医院等12家医院,15家研究机构,还有3个惩戒所。

通过各类巧立名目的基金会,中情局得到了源源不断的资金支持。

为了在战后快速掌握细菌、病毒等生化技术,推进研究“精神控制”秘法,美国人甚至把屠杀犹太人的纳粹生物战研究中心主任布鲁姆,还有在中国东北做活体生化实验的日本731部队负责人石井四郎,通通免罪,把他们招到美国中情局的麾下效力。

布鲁姆开发的神经毒气,在波兰的囚犯营地里杀死了35000人,而他很快就要向美国科学家“倾囊传授”沙林毒气的研制秘法;

石井四郎在得到美国特赦承诺以后,交出了私藏的15000张显微幻灯片,每一张幻灯片上包含着一小块人体器官组织——肾脏、肝脏、脾脏,它们在感染了炭疽、鼠疫、霍乱、肺结核、坏疽、梅毒之后呈现的病变形态——那每一张幻灯背后,都是一条中国人鲜血淋漓的生命。

而美国科学家欣喜若狂、如获至宝,他们说这“极大地补充了”美国对生物战的研究成果。

为了让“科学无国界”,美国给纳粹科学家敞开大门,为他们特地签发了1000多张签证,史称“回形针行动”。

而“精神控制计划”的研究范围极广,目的也远不止“洗脑”这一项,而旨在动用一切手段,达到“不战而屈人之兵”的目的,比如:

怎么让一个人突然情绪激动,口不择言,在公众面前名誉扫地?

怎么让一个人喝一点点酒就“断片儿”倒下?

怎么让一个人没病的时候也能生出病来,至少在化验单上看着“有病”?

怎么让一个人短时失忆?又怎么让一个人永久性失忆,变成白痴?

怎么让一个人慢慢地精神错乱?

怎么让一个人改变人格,突然变得“黏乎人”,对另一个人依赖得不行?

……

这些全都在他们的研究范围内。

中情局投入了上千万美金,真的把这些东西做出来了吗?

现实情况一言难尽。

在药物实验中他们发现,先往人的一条胳膊里注射巴比妥酸盐(镇静剂),瞌睡以后,再往另一条胳膊里注射安非他明(解除忧郁疲劳的药),这人就会开始胡言乱语,有时候一不小心就能“说秃噜嘴”,说点儿有用的真话出来。

然而问题在于,在他们把各种“吐真剂”(让你说实话)——东莨菪碱、咖啡因、苯丙胺、酒精和大麻,全试了一圈儿之后,发现没有一个真能用到刑讯当中的,其中效果最好的是大麻,但如果满分10分的话,大麻的效果也就是1-2分。而巴比妥酸盐也会“受到幻觉、歪曲和谎言的干扰。”

换句话说,用不用“吐真剂”对于刑讯差别不大。

“没有吐真剂能迫使受审者说出他所知的全部情报。”

“像大众观念中‘吐真剂’这样的魔法药水根本就不存在。”

不光是“吐真剂”吃了瘪,中情局在催眠项目上也是“一顿操作猛如虎,一看战绩0.5”。

在跟催眠师学习了催眠术之后,催眠实验负责人开始在女秘书身上做实验,成功让她“被一口想象中的海水呛醒”。

紧接着,他催眠了两个秘书:让张三躺下睡觉,听到暗号才能起床;而李四负责叫醒她,但不给暗号。

结果李四叫不醒张三,勃然大怒,从桌上抄起一把手枪就朝张三开枪,当然枪里并没有子弹。

在很多小范围的实验记录中,中情局“精神控制计划”的确取得了一些进展,但让人感到崩溃的是,当他们走出实验室,想把这些手段进行“大规模应用”的时候,就总是出问题。

培养一个“催眠杀手”的想法,让中情局激动不已:如果我们能催眠一个杀手,让他去执行任务,被敌人抓了以后却什么也交代不出来,因为他根本不知道自己受了谁的指使、为什么这么做,这岂不非常完美?

没有记忆的杀手才是完美的杀手。

60年代初,他们抓到了一个敌方特工,想在他身上实施催眠大法,具体操作是“坐在椅子上,把手放在他的额头上,告诉他睡吧睡吧。”

结果两个办案人员按着这个特工,把他的椅子摔了个后仰,重重砸在了地上。

催眠师本应冲出来实施催眠术,但他竟被现场“哐叽”一声巨响给震住了,没敢出来。

这是一个容易让人犯尴尬症的实验,结果非常失败。

“工作人员的巨大努力付之东流,精力热情都白白浪费了。”

70年代的文件显示,虽然50到60年代催眠研究红极一时,“却没有实际应用的记录”。

中情局在催眠手段能够应用于间谍行动前,就已经放弃了开发。

虽然“搞砸了”很多项目,但是中情局觉得自己还是做成了很多事情的——比如在“坑害同胞”这件事情上,他们就非常不遗余力。

搞大规模的户外生化实验,中情局总喜欢拿同胞下手。他们给出的理由是:不能在国外做这种实验,怕苏联人知道。

于是为了测试一种细菌怎么在拥挤的大城市里发挥作用,他们选择在旧金山这座城市,连续6天往海岸线的薄雾中喷洒红色的粘质沙雷氏菌,扩散影响了旧金山80万居民,而当地官员没有接到任何通知。

几周以后,11个人因为尿路感染住进了医院,他们的尿液变成了鲜红色,其中一人在前列腺小手术后的恢复期内死亡,主刀医生一脸懵,查不出原因。

中情局却觉得这次城市实验“非常成功”。

在街头巷尾的酒馆里,中情局特工给数以千计的平民百姓,(在毫不知情的情况下)在酒水和食物里掺了致幻剂,试图观察普通人服用以后的行为变化。

来自哈佛、麻省理工等知名院校的数百名学生协助研究致幻剂,收15美元报酬,喝下“一小瓶无色无味的液体”,多人出现负面反应,一名学生在厕所里上吊自杀。

纽约精神病学研究所的一个大夫,给一个离婚后抑郁的网球运动员随意注射了超量14倍的麦司卡林,运动员当场暴毙身亡。

对不知情民众的致幻剂试验一直持续到1966年。

而在肯塔基州的大型戒毒所里,中情局资助的医生拿瘾君子们做上了毒品实验,凡是能帮他测试致幻剂的,医生会送给他们更多的毒品——这真是“戒”毒所吗?

与此同时,在“精神控制”领域没有“突破进展”的中情局,借着寻医问药的机会,成了美国官方的“绝命毒师”,凡是需要配置毒药的部门都来找他们:一片就能毒死一头牛的树叶,非洲某湖里鳄鱼胆中的毒汁,能让人暂时失明的汁液……

而刺杀外国领导人的配药任务也很自然地落在了他们的肩上。

用来刺杀周恩来的毒药,差一点就滴到了周恩来的米饭碗里,美国高层怕此举引起东西方对峙冲突升级,紧急叫停了这项刺杀行动。

往刚果总理卢蒙巴的牙刷上抹上致命的肉毒杆菌,还没等卢蒙巴回来刷牙,他就已经在路上被人绑架杀害了。

还有往卡斯特罗的雪茄里下毒,往他的潜水服里下毒,往他的圆珠笔里下毒等等,都是计划过的,但由于各种原因,一件也没做成。

在已经公开的领导人刺杀行动中,看不到中情局施毒成功的案例。

他们甚至考虑让催眠杀手去刺杀卡斯特罗,但过了很久才意识到:卡斯特罗闭着眼都知道幕后主使是谁,催眠有毛线用?简直就是“脱了裤子放屁”多此一举。

自己家不成功不要紧,“送人玫瑰,手留余香”也是一种选择。

以色列情报机构摩萨德跟美国中情局关系很要好,他们向中情局学习了“洗脑”技术,花了3个月制造了一个催眠杀手,让他去暗杀巴勒斯坦领导人阿拉法特。

结果这兄弟刚放出去5个小时,就主动向警方自首,交出手枪说:以色列人想给俺洗脑,让俺去杀阿拉法特。

真是滑天下之大稽。

明眼人早就看出来了,中情局“精神控制计划”拿着纳税人的钱,坑害老百姓不说,几乎没做出什么“成绩”来。究其原因,是当时对脑科学的研究还停留在比较粗糙的阶段,底层研究不扎实,中情局像没头苍蝇一样乱试,毫无章法——催眠、毒药、致幻剂,哪个让研究人员“感到兴奋”就做哪个,而不是哪个理论基础扎实做哪个,结果都是可以预见的。

他们把改造人脑想得太简单了。

但他们怎么也没想到的是,“精神控制计划”的迅速坠落,竟然和一个磕了药的“自家人”有关。

3、谜之花

1953年11月,中情局的生化学家奥尔森博士被同事引到了一个隐蔽的地方,在不知情的情况下服下了致幻剂。

当时他目睹了同事用沙林毒气杀人的实验,感到内心惶惶不安,正想要离开中情局。

一周以后一个寒冷的清晨,他从纽约市一个酒店的13层纵身越下,坠楼而亡。

葬礼上用的是封死的棺材,究竟是自杀还是他杀也不得而知,整件事情都被掩埋了起来,直到十几年后才彻底引爆舆论。

1963年,美国逮捕了一名苏联间谍诺申科,肯尼迪总统遇刺后,诺申科声称克格勃里只有他一人清楚刺客奥斯瓦尔德的底细,要跟美国人谈条件。

美国人担心他是苏联人故意让他们抓到、假意投诚的间谍,于是对他进行各种刑讯,但他就是不招,中情局似乎也黔驴技穷了。

“我们采取所有已知手段(剥夺睡眠、饮食紊乱、辱骂吊打等等)让他招供,从来就没断过”,但使用药物并未获得批准,“因为没有一种药看起来有效,而它们可能全部都有害。”

结果单独囚禁了他1277天后,诺申科于1967年获释,而“精神控制计划”中的电击、催眠等一样都没给他上过,即便是用过药物,也几乎没见到效果。

中情局研究“吐真剂”研究了十几年,在诺申科的案子上也是一无所获。

这让“精神控制计划”颜面尽失。

1970年,白宫的一纸法令让中情局如蒙雷劈。

尼克松总统宣布,由于害怕“全球流行病”的爆发,命令所有政府机构销毁库存的生物武器和化学毒剂,“精神控制计划”只能照办。

1972年,水门事件爆发以后,尼克松向中情局求助,但中情局拒绝编故事为尼克松开脱,尼克松一怒之下炒掉了中情局高管。

高管们在卷铺盖走人之前,大肆销毁各种档案记录,共7大箱、152份有着“实质性内容”的机密报告被付之一炬,而剩下的只有7箱发票、财务账目之类的东西。

如果今天的故事有个别让你看得“不尽兴”的地方,那锅都只能让这7箱被焚毁的“绝密干货”来背了。

我们今天能看到的“精神控制计划”档案,都是经过删改、涂抹,还有后人的回忆和采访,一点点拼凑出来的。

在中情局换帅之后,奥尔森(被中情局注射致幻剂后)跳楼自杀的丑闻被《纽约时报》曝光,同时中情局在美国公民身上做的一些非法实验也遭到曝光,引起举国哗然。

白宫迫于舆论压力,成立调查委员会,却暗中把刺杀外国领导人等丑事都压了下来,说“时间不允许全面调查”。

委员会的调查报告提到了奥尔森跳楼的事情。但为了控制舆论,“大事化小,小事化了”,福特总统和中情局局长向奥尔森的家人道歉,还特批了75万美元的“和解费”,让他们放弃法律诉讼。

中情局“精神控制计划”没有为白宫分多少忧,反而留了一屁股翔让白宫替他们擦,这个计划难堪的结局已不难想见了。

20世纪70年代中期,随着研究经费不断萎缩,核心成员纷纷离职,重要资料悉数焚毁,中情局持续了20年之久的“精神控制计划”彻底走向了末日。

因为卡梅隆替中情局在加拿大人身上做的变态实验,加拿大政府还向127名受害者每人赔偿了10万美金。

中情局的心理学专家(John Gittinger)在1977年面对参议员委员会时公开承认:

“早在1962年,我们就证明了所谓的‘洗脑’神药、‘洗脑’装置根本就不存在。”

美国情报界的结论是:无论是苏联人还是中国人,当年都没有大量使用药物或催眠。

而无论是红衣主教还是大清洗中的囚犯,他们可能都只是在常规的残酷刑讯手段的组合拳下,在精神上受到了极大的摧残和扭曲。

白宫和中情局编造出的“洗脑”谎言吓了自己二十年,也坑了美国人二十年。

心理学家卡宁汉说:“洗脑,只是用来吓唬人的妖怪。”

当时被冷战紧张局势攫住的美国,需要找到一个戏剧化的词语,它既要能引起恐惧,又要为普通美国人“讲出一个好故事来”,让苏联人变成世人眼中十恶不赦的魔鬼——而“洗脑”这一概念再合适不过了。

一个在中情局授意下诞生的词语,就这样被兜售给了美国政府、联合国、媒体和全球公众。

但如果你就此以为,这一场20年的“洗脑”闹剧,没有给美国社会留下任何“遗产”,那你可就大错特错了。

美国在阿富汗、伊拉克、关塔那摩各地的秘密监狱里,继续改良、发展、完善着“精神控制计划”留下的刑讯手段,在2014年才解密的中情局《库巴客手册》里,满满地记载着如何对受审者实施电击、感官剥夺、激发恐惧、催眠、用药的刑讯手段。

宗旨只有一个:不择手段“把受审者拋向孤立无援的绝境,加快自我认同感的毁灭过程”,最终使之屈服。

一位中情局前任官员(Victor Marchetti)在1992年,也就是计划破产近20年后表示,中情局的精神控制研究活动仍在暗处继续。

2002年,前FBI局长还在鼓励关塔那摩监狱对塔利班俘虏使用“吐真剂”,来掌握更多恐怖组织情报。

而在民间,“精神控制计划”(MKULTRA)的“品牌认知”已深入人心,无数的影视、歌曲中把它作为“洗脑”的代名词。

在小说《满洲候选人》里,一个美国人被共党俘虏,被催眠以后返回美国暗杀总统候选人。

在游戏《红色警戒》中,苏联阵营的特色单位“尤里”具有心灵控制的能力,而且长得很像列宁。

动画里有一张斯大林和“尤里”的合照,就是用列宁和斯大林的照片P成的。

在漫威的美剧《特工卡特》(卡特是美国队长的女友)中,展示了苏联人怎么在动画片里插帧来给苏联儿童“洗脑”。

在网飞(Netflix)2017年的新剧《追缉:炸弹客》中,描绘了“精神控制计划”研究员对16岁哈佛学生实施的心理折磨。

英国缪斯乐队直接把“MK Ultra”当做他们的歌曲名。

当代人试图用今天的视角,去理解“洗脑”的迷人与荒诞。

然而我们也不该忘记,那些在20年“洗脑”实验中被反复摧残的生命。

当杰妮摆脱了卡梅隆的魔爪,终于回到家的时候,她已经彻底变了一个人。

她害怕自己的亲生孩子,她不懂得该怎么抱抱他们,该怎么跟孩子说话。

一场所谓的“治疗”,把她自己变成了一个孩子。

“我十分恍惚。我开始害怕很多事,怕过街、怕母亲不在身边,我也不再做饭。”

“我得和母亲一起睡,让丈夫睡另一张床。母亲不在,我就会惊慌失措。”

她回家后变成了一个废人,既不能做饭、打扫,也不能送孩子上学,她能做的仅仅是呆坐终日,虚度光阴。

一天她带伞出门,有人说:没下雨打什么伞呢?她陡然惊醒,不知身在何处。

“我还记得女儿问我:妈咪,你为什么不笑呢?”

多年以后,大女儿米歇尔告诉她:“我觉得你根本就不爱我们。”

丈夫鲍勃不能忍受这样的妻子,常常外出喝酒直到深夜。

高昂的治疗费用几乎让他倾家荡产,工厂也惨淡关门。

“我能理解。我丈夫太可怜了!”

而杰妮还算是幸运的,因为有更多的人,在卡梅隆的“洗脑”电击中彻底丧失了记忆。

而她最起码还知道,自己身上发生了什么,还能认得自己的亲人。

就在她接受治疗的几年前,中情局局长杜勒斯在演讲中高谈阔论:

“我们西方国家在大脑战方面太落后了,我们急需人类‘小白鼠’(human guinea pigs)来为我们尝试这些非凡的新技术。”

杜勒斯信誓旦旦地说,决不会在不情不愿的人身上实施残酷的实验。

然而从早期的“蓝鸟计划”开始,他已经这样秘密做了2年。

中情局所做的一切,究竟是为了什么?当二十年挥霍而去,留下满目疮痍,恐怕连他们自己也说不清楚。

因为你相信什么,你就会看到什么。

而恐惧和野望,会让你看不到真相。

参考资料:

[英] 多米尼克·斯垂特菲尔德:《洗脑术:思想控制的荒诞史》,428页

StephenKinzer: Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control,368页

JohnD. Marks: The Search for the "Manchurian Candidate": The CIA and MindControl: The Secret History of the Behavioral Sciences,288页

SME情报员:“洗脑”——1950年代让全球恐慌的邪术

维基百科:Project MKUltra、Sidney Gottlieb

发表评论

网友评论

查看所有评论>>