从纳粹集中营幸存后,68岁的他选择自杀(组图)

发布时间:2019-04-25 21:42 | 来源:澎湃新闻 2019-04-20 13:52 | 查看:2269次

△ 普里莫·莱维。来源 | 豆瓣网

哪怕知道明天自己会被送进焚尸炉,所有人还是会一丝不苟地完成今天的工作。

“生活的目标就是对死亡最好的防御”——这一信念贯穿了普里莫·莱维在集中营之后的劳作和写作,也是理解莱维写作的一个出发点。

撰文 | 王倩蔚 编辑 | 柯黎

“意大利作家普里莫·莱维从他位于都灵翁贝托国王大街的居所楼梯上跌落身亡,警方确认他死于自杀,时年68岁。”1987年4月11日,路透社对外发出了这样一则消息。初始调查排除了第三方作案的可能性。不过,在莱维生命的最后时刻,并没有任何目击证人。莱维的死引发了一系列的猜测和讨论,并至今未有一个定论。

多年以来,仍有一种声音相信莱维在事实上没有结束自己的生命——他们相信一个勇敢而伟大的人不会做这样的事。其他的公众言论则试图在重重迷雾中,得出一个直接导致莱维自杀的可靠解释。

奥斯维辛的重要见证者莱维

1919年,就在第一次世界大战停战的那一年,普里莫·莱维出生于意大利都灵一个开明的犹太家庭。这个家庭没有强烈的犹太民族归属感,他们已然扎根在意大利这个非犹太社会。

1933年,第一部反犹法案面世,全欧洲的犹太人的命运就此被改变。不管是在生活还是在学业上,莱维也开始面临来自不同层面的排挤和打压——都灵大学化学学院结业时,他的毕业证书被加盖上了“犹太种族成员”的印章,因而没有人敢雇用他。

1943年,莱维因参与反法西斯运动被捕,后因在审问中承认自己的犹太身份被遣送至集中营。次年2月,他和其他六百多名犹太人被押送上了一辆由十二节车厢组成的列车,驶往奥斯维辛。

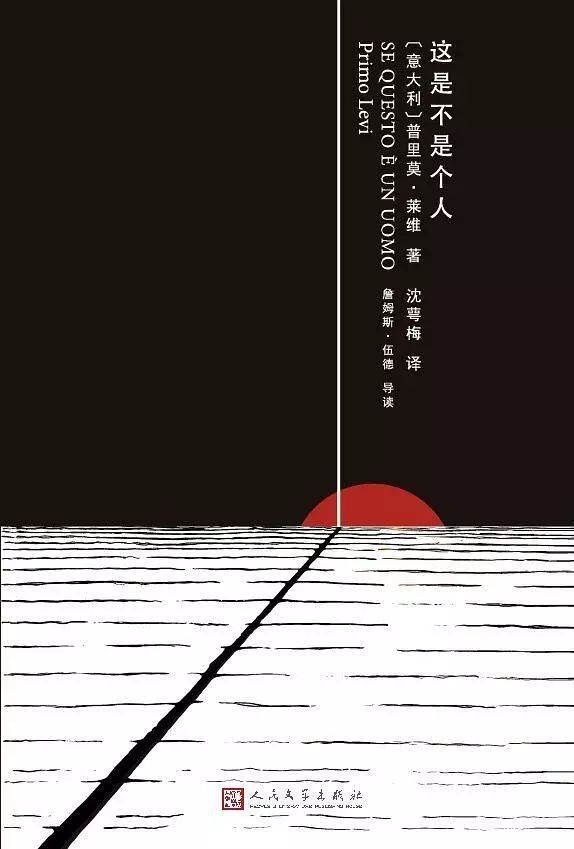

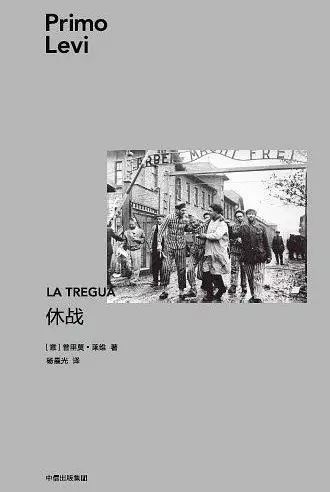

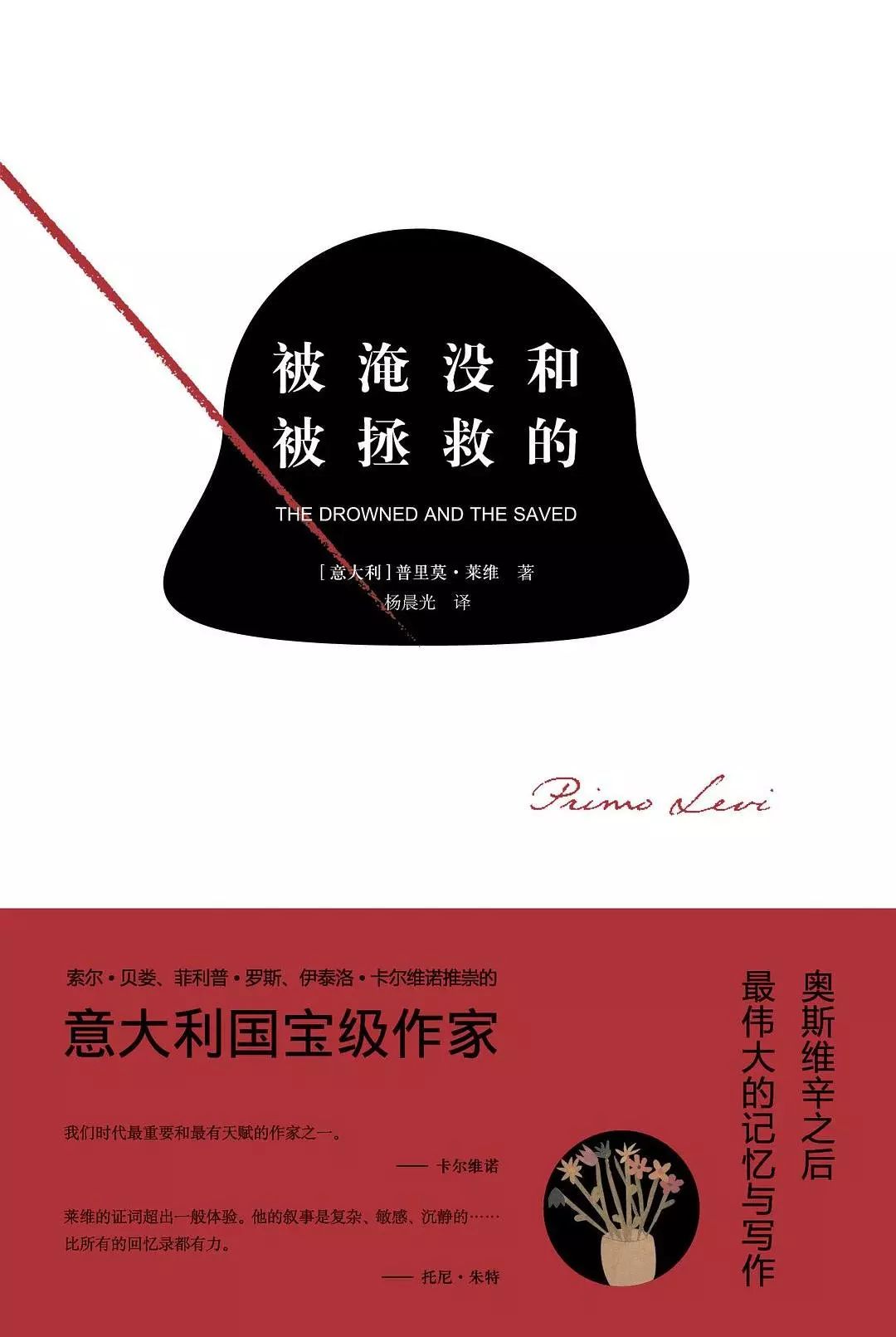

战争结束后,莱维重返故乡都灵生活。在此后的人生中,他从事工业化学行当长达30年,同时作为一位作家,写作了非虚构作品“奥斯维辛三部曲”,包括《这是不是个人》《休战》和《被淹没和被拯救的》。此外还有其他建基于其化学家身份和大屠杀幸存者经历的小说、散文和诗歌作品。

△ 奥斯维辛三部曲。

战争期间,超过6800名意大利犹太人在纳粹集中营死去——这一数目占了全国犹太人口总数的五分之一。莱维并不认为自己在奥斯维辛挺过11个月并最终幸存下来堪称英勇。他哀叹道,最优秀的人都在集中营里丧命了,最糟糕的人却活了下来,自己的幸存也不过出于“侥幸”。

他经常强调自己从奥斯维辛生还的重要原因在于登山累积的经验,以及曾经接受过的化学训练。前者帮助他形成了敏捷的性格特质,后者让他在被囚禁的后期在一间温暖的实验室内进行工作,从而躲过了在集中营每时每刻上演的摧残和迫害。

而莱维与他人缔结友谊的能力,也使他在一个终极个人主义的世界里辨认出了一些“奇异而边缘的缓刑时刻”——那些被个体的善行和施舍所垂幸的时刻。

在作品《这是不是个人》和《缓刑时刻》中,莱维都谈及了自己在一次修复轰炸受损的机器的工作中遇见的意大利泥瓦匠洛伦佐。之后的6个月时间里,洛伦佐自愿冒着受罚的危险,每天给莱维带汤,偶尔还加上一片面包——这额外的汤为莱维和他的朋友阿尔贝托补充了每日所需的基本热量。

年近五十的施泰因洛夫是一位曾效力于奥匈帝国军队、参加过一战的退伍军官,是他让莱维意识到在一个暴力且堕落的环境中,继续按时洗澡、擦鞋子、挺起腰杆走路的必要性。他告诉莱维,“正因为集中营是使人沦为畜生的一架大机器,我们不应该变成畜生……而为了活下去,就得努力维护文明的生活方式,至少得保住文明的结构和形式。”

△奥斯维辛集中营犯人的照片和囚服。来源 | 视觉中国

△奥斯维辛集中营犯人的照片和囚服。来源 | 视觉中国

1月26日,在上海建投书局举办的普里莫·莱维作品分享会上,《这是不是个人》一书在国内的出版编辑索马里提到,正是施泰因洛夫的这番话奠定了莱维的求生意志,形塑了他在最黑暗的时刻也未曾放弃的信念,那就是相信自己始终保持着人性,拒绝让许多人最终走向了精神毁灭的侮辱。

但他们之中很少有人等到了奥斯维辛解放的那一天。或者是像洛伦佐一般,最终死于幸存者的疾病——“他已经见识过这个世界了。他不喜欢。他对活着不再感兴趣”。这些都成为了莱维写作的核心主题——奥斯维辛的苦难和黑暗,以及文明与人类精神如何在极端环境中被保存下来。

纳粹制造的地狱让他获得“叙事”的能力

莱维并非是一位天生的写作者。因为他生命中的核心经历——奥斯维辛,他作为一个对话者、一个故事讲述者的旅程正式开始。在很多次采访对话中,莱维都会被问起,如果没有集中营的经历,他是否会成为一个作者。莱维回答道,如果不知道“说什么”,没有“内容”,也就不会有故事。

他正是从奥斯维辛的地狱里获得了一种叙事的能力。莱维将自己视为一名“回归的犹太人”(ebreo di ritorno)——从无法治愈的伤痛到回归生活,对话语的运用成为了一种获得再生的方式,让那被感染的嘴唇得以变得洁净。

《这是不是个人》是莱维第一部作品,它的写作基于莱维在回到都灵几个月里,向亲戚、朋友甚至在出行时遇到的陌生人口述的故事。全书始于莱维1943年被捕的经历,以1945年1月俄国人解放集中营作结尾。它以时间为线索,铺陈出集中营中的日常生活及所经历的主要事件。

书名的发问既指向纳粹统治者,也指向莱维自己。它代表了莱维对纳粹的痛恨——犯下这些罪行的人,还是人吗?它也蕴含着莱维对大屠杀幸存者的身份的反思——经过这一事件的我,从地狱归来的我,还是人吗?

在后记里,莱维透露,书诞生于集中营的当下——就在现场,在那间刺骨寒冷、被战争和充满警戒的眼睛包围的德国人的实验室里,他燃起了去讲述发生的一切的冲动。或许正因如此,最后的成文也带着一种强烈的现场感。

索马里通过战后见证文学的两个主要路径来对此做解释。其中之一是在集中营中大量思考死亡的写法——代表人物包括奥地利著名哲学家让·埃默里等;另一种则是普里莫·莱维式的:你很难在他早期的文本中看到指向终极的思考,其中甚至少有内心的动荡;此外,呈现集中营的经历时,他还会注重展现“日常生活”的普通场景,从而让集中营的生活对任何时代的读者都显得不再遥远。

他写如何在集中营中谋得、创造基本的生活所需。为了获得支撑存活的口粮,囚犯们都慢慢学会根据不同汤勺从大桶底捞起来菜汤的能力,估计排队时站到哪个位置最为合适,为的是盛在饭盒里的菜汤能更浓稠些。为了防止面包屑掉落,在吃面包时也要把饭盒托在下巴底下。此外,一切都是可用的:铁丝网可以系鞋子,破布可以做成鞋垫,纸张可以用来填充上衣御寒等等。

还有无数复杂繁琐甚至毫无意义的规定需要履行:禁止穿着上衣睡觉,或不穿内裤或戴帽子;禁止不在规定的日子里洗淋浴;禁止不脱光上身洗脸;在没有勺子的情况下,必须用袖子清理干净食盆……  △奥斯维辛营囚犯的鞋子堆积如山。来源 | 视觉中国

△奥斯维辛营囚犯的鞋子堆积如山。来源 | 视觉中国

绝大多数的时间里,集中营的生活则为劳动所充斥。除了病号,所有人都得去布纳橡胶厂干活。他们被分为两百个“劳动小队”,每一队从十五人到一百五十人不等,由一名监工头指挥。

其中的大部分人会被指派去搞运输,即使下雨、下雪或是刮大风,都得照常工作。其余的人则属于技术人员的劳动小队,被分配到某个厂房或布纳的一个车间,直接归厂子里的师傅们领导。在所谓放假的星期天里,即使囚犯们不必前往布纳工厂,也得负责集中营内部的维修工作,实际休息的日子可谓少之又少。

上述事项决定了莱维在集中营中的生活节奏。索马里提到,虽然镌刻在集中营大门上的短语“劳动使人自由”(Arbeit Machi Frei)是纳粹对“劳动”一词极为拙劣而讽刺的模仿,但是在普鲁士文化与犹太人的工作精神影响下的集中营的确形成了一种“非常可怕”的气质:哪怕知道明天自己会被送进焚尸炉,所有人还是会一丝不苟地完成今天的工作。

例如洛伦佐,尽管他痛恨德国人,但他仍会将墙砌得又笔直又牢固。“这并非出于服从,而是出于一种职业尊严”,莱维概括道。“生活的目标就是对死亡最好的防御”——这一信念贯穿了莱维在集中营之后的劳作和写作,也是理解莱维写作的一个出发点。

书写奥斯维辛:一种难得的冷静与辽阔

莱维是带着一种“好奇”的,或者说是不敢置信的双眼来打量、写下集中营里“日常的恶”的。

来到奥斯维辛后,莱维被迅速抛入了一个与之前拥有的秩序全然不同的世界。他觉得一切都是新的,并从中感到持续的道德新奇和震撼——集中营的看守用一种“没有必要”的方式在囚犯身上制造痛:他们不会给你理由,甚至不会展露出任何愤怒的样子。他会很冷淡地暴打你,在你口渴的时候不让你喝水,就算库房里有上千把勺子也不会施予你一把。他会让你感到自己是一个被降格的、任人宰割的人。

尽管落笔处皆能见得极端环境对人性的摧残和毁灭,但莱维的笔触无疑又是冷静、清晰且节制的。这一写作特质在他后期几乎所有的作品里延续下来,成为其极具辨识度的叙事艺术。

莱维清晰、精准的语言很大程度体现在他对人物的刻画上。他写狡猾、暴力且快活的拉帕波特,“对他来说,一下子放弃他觉得多余的文明教养,简直轻而易举。他住在集中营里,就像老虎住在丛林里,攻击和勒索弱者,避开强者,并根据周围的环境,随时准备行贿、偷盗、忍受饥饿、撒谎或讨好。”

但他也同时不肯屈服。他对莱维说道:“如果我在另一个世界里遇到希特勒,我会啐他一脸口水,我完全有资格……因为他没有打败过我!”

他写自己在返乡之旅中结识的希腊人莫多·内厄姆。莱维将他形容为“一个恶棍,一个商人,肆无忌惮的专业骗子,自私而冷酷”。内厄姆知道如何让自己摆脱任何困境,而对他人的同情,或对自己的尊重,则不是他的长项。

但在一个夜晚,内厄姆在他们寄宿的军营里讲述着有趣的战斗故事的经历却让莱维感到久违的快乐,在内厄姆营造的氛围和听众们的共鸣之中,莱维分享着“一种温暖,一个预期之外的人性,独特却真真切切,让人们对未来充满希望”。

在诸如此类的用词选择和细节描绘上,你可以看到莱维对存在于人身上的矛盾与张力的认知——尤其是身处一个充满痛苦、责罚、恐惧的环境中,人的复杂面向被更多地激发出来。英国文学评论家詹姆斯·伍德对此这样评价:“让莱维的文字有别于其他大屠杀见证文字的,正是他对刻画人物的迷恋、他在认知他人的过程中体验到的愉悦,以及他这种关注所具有的人性的辽阔。”

关于被很多人质疑甚至批评的“冷静的语气”,也是在《这是不是个人》的后记中,莱维曾对此作出过说明。他认为这样一种语言才能帮助一个关乎正义的见证者完成自己的任务,“恰恰因为我不是法西斯分子,也不是纳粹,我拒绝向仇恨的诱惑臣服。我相信理性和协商是更高等的进步工具,因此我甚至会压抑自身的仇恨:我更想要正义。正因为这个原因,在描述集中营的悲惨世界时,我故意使用一种平静的、清醒的语言来进行见证……我相信,这样我的记录会更加可信,更加有用。”

书评人云也退在分享会上谈及,莱维在叙事上的冷静也源于他对个人经历非常冷静和平淡的认识。他是始终带着这样一种内在的自觉进行写作的,“他不能拔高他个人的经历,他只能把它写成一个人的遭遇——可以说是一个随波逐流的人的遭遇。同时,他又真切地感到,他对那些死去的人负有一种严肃的义务,这个义务并不是每一个幸存者都可以轻易去承担的。”

△奥斯维辛集中营的过道。来源 | 视觉中国

△奥斯维辛集中营的过道。来源 | 视觉中国

从第一部作品开始,“奥斯维辛至为重要的见证者”就成为了莱维最为外界所知的一重身份。然而事实上,他对自己作为一个见证者的“正当性”都抱有怀疑。

莱维甚至将见证视为一个“被诅咒”的词。彼时,整个欧洲正处于一段艰难的哀悼、重建的时光,公众并不愿意在记忆里重回刚刚结束的战争岁月。在这样的氛围里,仍在试图让人们去重新关注这一事件的莱维,被视为一个“从地狱回来的人”,一个不合时宜的怪物。

这一点可从《这是不是个人》最初收获的回应里见得:书的手稿先是被几家重要的出版社拒绝了,1947年,一家很小的出版社出版了它,但只印了2500本,而后的公众反响也寥寥。一直等到1958年,这本书才迎来崭新的命运。

莱维也不认为自己的“证词”能够为集中营的历史代言。在散文集《被淹没和被拯救的》的序言部分,莱维坦言:“集中营的历史几乎完全是由那些——就像我一样——从未彻底探究过集中营最低层生活的人们书写的。而那些体验过最低层生活的人,很少能够生还,即使幸存下来,他们的观察能力也会在苦难折磨和缺乏理解中消磨殆尽。”

他对那些没能再回来向人们报告的遇难者们是心怀愧疚的,且这份愧疚之情始终贯穿于他的写作生涯当中,“因为愧疚,他必须得经常去为那些死者说话;但是同样因为这份愧疚,他经常下意识地避开那些最严重的事情。他写轻松的事情,写一些非常细碎的生活场景。正是在这种回避和闪烁当中,我们看到了莱维对他自己的经历、对他自己的写作的忠实”,云也退在分享会上说道。

“地狱也是我们身上非常真实的一面”

莱维无疑有着过人的顽强。在第一部作品开始为公众所接受后,他开始越写越多,越写越密集,且大部分都是在工厂工作之余甚至通勤路上完成的。继60年代早期他的作品被选入意大利的课本之后,他也越来越多地投身到公共演讲和公共对话中去。

莱维曾说:“任何人都不应该从这里(集中营)出去,因为他会带着刻在肉体上的印记,把这里的丑闻传递给世界,告诉人们,在奥斯维辛,人得有多大的勇气才足以把他人糟蹋成这样。”他回不去了,但是他又回来了。高强度的写作和对话对一位亲历集中营的幸存者个人的消耗,可能远超我们的想象。

人生中的最后一个夏天,莱维的抑郁症开始逐渐恶化。在离世前的两个月,莱维给住在波士顿的译者露丝·费尔德曼写了一封信:“我当前正经历着奥斯维辛之后最糟糕的一段时光:从某种角度说,现在的日子甚至比奥斯维辛的生活还要痛苦,因为我已不再年轻。我已无法一如往昔地迅速适应生活。”“抑郁症和奥斯维辛一样,对莱维而言都是一个残酷的迫害。”索马里说道。

尽管很难在奥斯维辛的经历和莱维每况愈下的抑郁症之间建立起因果关系——母亲的病、前列腺手术、家庭琐事的缠身、对衰老的厌倦和恐惧……错综复杂的种种原因都加重了他的抑郁病情——但这段遭遇无疑影响着莱维对于生活和生命的体认。

云也退认为,在莱维生命后期愈发显现的虚无感早在那时就埋下了种子,“我经常觉得他在集中营实验室里干活,手里操持着这些没有生命的元素,再往窗外看去,看到那些炉子里升起烟雾的时候,这幅场景应该会对他产生复杂的冲击。因为他以化学、以科学为他的志业,为安身立命的处所,他是相信物质的。当人真的通过一个化学过程变成一个黑烟之后,他会想我在干什么,我做的事情是不是注定了要让我去接受这样的一个反差”。

索马里也在《元素周期表》的最后一章“碳”和《被淹没和被拯救的》一书中读出了类似的生命观:“在《元素周期表》里,莱维写了一个碳原子在世间的流转,其实是想告诉我们说世界就是一个碳原子,最后每个人也都会回归到那个碳原子。这种生命观跟他在《被淹没和被拯救的》里面流露出来的一样。在写《被淹没和被拯救的》的时候,莱维对人已经没有那么高的预期了,他开始意识到,地狱也是我们身上非常真实的一面。”

△奥斯维辛火葬场的火炉。来源 | 视觉中国

△奥斯维辛火葬场的火炉。来源 | 视觉中国

随着写作和对话的深入,莱维的作品也逐渐显露出一种道德和伦理的转向。《被淹没和被拯救的》是莱维的最后一部作品。在其中,他重新探询了大屠杀向人类整体抛出的诸多道德和历史问题:关于幸存者的羞愧,纳粹“无用的”暴力,受害者和压迫者之间那充满道德模糊性的“灰色地带”等等。

集中营是一个充满了暧昧和矛盾的灰色世界。莱维需要面对的现实是,他在文明世界接受的道德准则——善与恶、正与邪、加害与受害间的绝然区分消失了,他看到了,并不断让我们看到它们在人身上的共存。

新来的囚犯能够在几个小时内发现,侵犯不止来自纳粹军官,也来自其他囚犯。极权体制会在短时间内同化从文明世界过来的人们,侵蚀和扭曲他们的灵魂,“尤其当他们是空虚的,可以利用的,并缺乏政治或道德盔甲的时候”。

这种侵犯在“特权囚犯”身上得到了集中体现。他们是集中营里的少数,却代表着幸存者中的大多数。他们试图用愤怒和暴力驯服新来者,而一旦有所反抗,其他囚犯便会蜂拥而至,一同暴怒而巧妙地殴打位处低位的囚犯,直到他驯服或死亡。集中营的秩序便是如此被巩固和延续下来的。

索马里认为,从集中营出来后,莱维就一直试图对“善和恶的根据是从哪里建立的”这一问题作出回答,无论是在科学还是在写作上。这生命最后一段时期的思考里,他对善恶的分解开始变得更加清晰和严厉了。

莱维觉得自己是有罪的。第一,他觉得是人类创造了集中营;第二,他认为不存在一个所谓的“集体罪行”,每个人都要为这个罪行负全部的责任。你一旦相信纳粹说的任何理论当中的一句话,你就是在犯一个最严重的罪行。

他也相信奥斯维辛并非一桩孤立的历史事件,它给人类带来的警示是具有普适性的。整整一代文明的德国人,为西方文明孕育和浸染的德国人,选择遵循希特勒的指示,上演了一场组织化的、公开的、以现代技术手段和生产流程实现的灭绝性大屠杀,这使其有别于其他人类历史上曾经发生过的人道灾难。正如一些神学家和哲学家所坚称的那样,奥斯维辛的“恶”不仅仅是善的缺席,还关于邪恶的发明。

它之所以至关重要,正是因为它发生得出人意料。因此,它可能发生,可能发生在任何角落。

80年代,在自身作品迎来的出版热潮里,莱维也关注到在德国和法国正在兴起的邪恶的否定主义屠杀论和“修正主义论者”。与此同时,他对同年轻人对话也逐渐感到幻灭。他们不但不了解奥斯维辛,也不知道为什么要了解它,因为在他们眼里,“二战”期间发生的骇人听闻的极权罪行早已成为过去,是再也不会发生的事情了”。

莱维曾在《这是不是个人》中回忆起自己在集中营中参与化学队的考试时,遇到的面试官潘维茨博士。他打量莱维的眼神令莱维难以忘却,因为它代表着集中营对个体彻底的同化,“那种目光并非是人与人之间的目光,倒像是人隔着鱼缸的玻璃壁看鱼时的目光,是两个不同世界的生物之间的目光,而要是我能够解释那种目光的本质所在,我也就能解释德意志第三帝国疯狂的实质了”。

(本文由腾讯新闻出品。未经允许禁止转载。)

运营 | 陈桦

校对 | 阿犁

统筹 | 迦沐梓

发表评论

网友评论

查看所有评论>>