抛弃错误的增长核算法,西方花了150年才转向马克思的立场(组图)

发布时间:2018-06-11 21:32 | 来源:观察网 06-04 12:10 | 查看:1545次

罗思义

【本文为英国经济学家罗思义就“改革开放四十周年”推出的系列文章的第3篇,点击相应链接查看历史文章:第一篇《中国的改开成就有哪些“世界之最”?》,第二篇《中国改革开放的成功跟马克思有什么关系?搞不懂这些还研究什么经济学》,未完待续。】

劳动分工/劳动社会化与经济发展潜力

第二部分根据马克思主义经济原理,就马克思对劳动社会化所带来影响的分析,及其对中国改革开放发展的影响,以及资本主义向高级社会主义过渡及全球化/地缘政治的特征,进行了论述。这说明,中国的改革开放完全符合马克思主义理论——确切地说,是从借鉴1929年后极左的苏联模式回归马克思主义。这也说明,人类命运共同体理念是在马克思主义基础之上进一步发展而成。但这引出另外一个问题:马克思主义经济学是否就是真理?即马克思主义经济学是否经受得住事实的检验,如每种理论一样?改革开放帮助中国取得人类史上最快经济增速和生活水平增速这一事实,是马克思主义经济学正确性的初步证据。但仍有必要结合最新实证研究进一步检验马克思主义经济学。即如每一个科学理论一样,马克思主义理论所作的预测应经受得住事实的检验。

正如上文所述,马克思与斯密对经济学术语的详细分类,只是体现劳动分工/劳动社会化所带来的影响而已。正如下文所示,这些马克思主义理论均得到了实证研究的充分验证,也解释了改革开放以来马克思主义中国化取得空前实践成就的原因。相比前两部分内容,这些经济学问题更具专业性。但它表明,现代计量经济学研究充分印证了马克思的分析。马克思和斯密分析的最大优点之一,是它们充分遵循科学原理——理论应得到实践的检验,或者用中国谚语来说,就是“实事求是”。事实上,正如下文所述,深受边际主义影响的西方经济学花了很长一段时间才接近马克思主义——它最终被迫这样做,是需要更准确的分析经济增长成因。

供需平衡分析

第二部分内容与下文的详细分析已经或即将证明,十九大之前与之后中国重视供给侧改革,完全符合马克思主义。应指出的是,重视供给侧改革并不意味着忽视需求侧改革,但它意味着承认供给侧是最重要的决定性因素。也即是说,十九大报告内容完全符合马克思的结论:

图/人民日报

我们得到的结论并不是说,生产、分配、交换、消费是同一个的东西,而是说它们构成一个总体的各个环节,在总体内部具有差别。生产起决定性作用,它既支配着生产本身,也支配着其它要素,经济过程总是从生产重新开始……交换和消费是不能支配作用的东西……生产(模式)决定一定的消费、分配、交换(模式)。39

短期需求变化显著的话,可以用短期经济管理手段进行调控。但从长期来看,供给端变化是决定性因子。

同样,马克思在分析最主要的经济动态时假定,供需在微观经济和宏观经济层面均维持平衡。这当然并不意味着马克思认为供需在任何时间点都必须维持平衡。相反,马克思比凯恩斯早75年证明了萨伊定律(Say's Law)——供给自动创造需求这一理论的错误性。

马克思接着问了一个更重要的问题:“如果供需在微观经济和宏观经济层面均维持平衡,那么经济发展会呈现什么样的态式?”用技术术语来说,马克思问的是,如果假设一般均衡存在(不同时期边际主义经济学的代表人物瓦尔拉斯、杰文斯、马歇尔的关注重点),以及没有赤字或盈余的有效需求(凯恩斯的关注重点),那么经济将会呈现何种态势?我们又该如何发展经济?这一问题反映了马克思的观点——生产是最重要的经济因素。马克思很清楚,不太重要的因素也能发挥作用,但他只想关注最重要的发展因素。

因此,中国强调供给侧改革完全符合马克思主义。

劳动分工细化与生产率提高之间的关系

谈到劳动分工,就不能避开亚当·斯密。斯密在《国富论》开头从别针工厂的角度,分析了劳动分工的这一著名例子:

且让我们从小规模的制造业中举出一个例子。就让我们以别针制造业为例,因为经常有人注意到这个行业的分工情形。一个未曾受过这个行业训练的工匠,如果又不熟悉这个行业里所使用的机器(也许是为了分工,才发明了这些机器),那么即使竭尽所能工作,一整天也许都做不成一枚别针,若想做二十枚,就更不可能了。以目前这个行业经营的方式来说,不仅整个工作已经成为特殊行业,而且它又被分解成若干部门,其中大多数同样也已成为特殊行业。

一人抽铁线,另一人拉直,第三人切断,第四人削尖,第五人研磨顶端以便装头;而制作针头则需要三个特别的工序,这里就不逐一介绍了;装头是一项特别工作,将别针涂成白色又是另一项,甚至把别针用纸包好,也是一项特殊工作;于是,制作别针的主要工作就这样大约分成十八个特别工序。有些工厂,这十八个工序分别由十八个特定工人完成,但也有些工厂,一个工人会兼做两三个工序。

别针制作流水线

我曾经见过一个这种小工厂,只雇用了十个工人,因此当中几个必须负责两个或三个工序。尽管他们很穷,一些必需的机械配备显然捉襟见肘,但如果他们努力工作,一整天下来却能做出约十二磅的别针。以中型别针每磅约有四千余枚来计算,这十个工人每天就可做出四万八千余枚别针。

如果以每个人都制作这四万八千枚别针当中的十分之一来算,等于每人每天做了四千八百枚别针。但如果他们每个人都各自独立工作,而且都未曾接受过这个行业的特殊训练,那么他们当中无论是谁,都不可能在一天内做出二十枚别针,说不定连一枚都做不出来。

斯密由此得出结论,劳动分工随经济发展呈上升趋势:

在其他行业或制造业,分工效果都会和前述那个小行业相似;虽然在许多行业,分工程度不能达到那么细密,工序也无法简化到那么单纯。然而任何一种行业,若能引进分工,都会因分工而使劳动生产力得到相当比例的提高。而且不同行业与职业之所以相互分离出来,似乎也是由于分工有这种好处。一般来说,产业最发达进步的国家,通常也是分工程度最高的国家。40

或者,正如马克思言简意赅地总结道:“劳动分工提升了社会文明程度。”41

马克思在斯密分析的基础上进行了更详细的分析,这在《资本论》第1卷第13-15章得到了体现。但马克思的分析是斯密分析的进一步发展,而非与斯密分析对立。马克思的结论与斯密的结论完全一致:构成工场手工业活机构的结合总体工人,完全是由这些片面的局部工人组成的。因此,与独立的手工业比较,在较短时间内能生产出较多的东西,或者说,劳动生产力提高了。42

正是因为了解“结合总体工人”的构成来源,马克思在其后来的作品中用“劳动社会化”取代了“劳动分工”。但正如上文所述,马克思的基本理念是在斯密的劳动分工理论基础之上发展而成。“劳动社会化”与“劳动分工”虽是两种不同的说法,但其实所表达的是同一个意思。

市场与非市场劳动分工

马克思甚至比斯密自己更清晰地指出,劳动分工/劳动社会化可以通过市场或单个生产单位两种不同的机制发生:

社会内部的分工以不同劳动部门的买卖为媒介,工场内各局部劳动之间的联系,以不同的劳动力出卖给同一个资本家,而这个资本家把它们作为一个结合劳动力来使用为媒介。工场分工以生产资料积聚在一个资本家手中为前提;社会分工则以生产资料分散在许多互不依赖的商品生产者中间为前提。43

根据马克思/斯密的分析,如果劳动社会化/劳动分工是提高生产力的最重要因素,那么市场和非市场劳动社会化/劳动分工均应产生有益的影响。现代计量经济学研究充分印证了马克思/斯密的这一分析。

中间产品

本节首先将分析市场劳动社会化/劳动分工。它将清楚地说明,马克思与斯密对经济学术语的分类,仅仅是劳动分工/劳动社会化的另一种表现形式而已。

市场劳动分工/劳动社会化的最简单形式,是在单个生产周期完全完成产品的使用和交换,比如汽车零部件制造商生产的汽车方向盘,电脑硬盘,工产在生产中使用的电力等等。马克思将这样的产品称为“流动资本”,现代西方经济学则称之为“中间产品”。但两种称谓仅仅是名称不同,意思并无不同。如果斯密/马克思的分析——劳动分工随经济增长/发展呈上升趋势是正确的,那么在生产过程中应看到反映劳动分工细化/劳动社会化细化的中间产品生产呈上升趋势。这一动态得到了现代计量经济学研究的充分印证。

乔根森、戈洛普与弗劳梅尼三位经济学家对最发达的经济体——美国的综合研究指出中间投入是目前经济增长的最重要来源。在我们据以考察的45个行业中,有36个行业,单单中间投入一项对经济增长的贡献,就高于全要素生产率(TFP)对经济增长的贡献。44

乔根森对美国经济进行更为细致的研究后指出:

比较中间投入和其他增长要素对经济增长的贡献率,我们发现中间投入是目前增长要素中最为关键的一环。中间投入的贡献率超过了全要素生产率、资本以及劳动力投入的贡献率。

分行业来看,这种观点更具说服力。根据51个行业其中的46个行业数据,中间产品、资本与劳动力投入是产出增长的主要来源。45

需要指出的是,美国经济增长趋势也同样适用于包括中国在内的其他经济体。快速增长的亚洲经济体的表现如下:

·三位韩国经济学家Pyo HK、 Rhee KH和 Ha BC对原材料中间投入的研究发现:“韩国经济中,不同要素对于产出增长的贡献率依次为:原材料、资本、劳动力、TFP、能源。”46

·中国台湾经济学家梁启源对1981-1999年中国台湾省26个行业的原材料中间投入所作的研究发现,“除7个行业外,原材料投入对1981-1999年所有行业产出增长的贡献最大。”47

·北京航空航天大学教授任若恩和孙琳琳把1981-2000年,细分为1984-1988年、1988-1994和1994-2000年三个阶段后发现:“中间投入增长是大多数行业产出增长的主要来源。”48

总之,马克思/斯密对市场劳动社会化/劳动分工的作用,即流动资本/中间产品的作用的分析,得到了实证研究的充分验证。

还应指出的是,这些实证研究说明,20世纪50年代索洛创建西方增长核算法时犯的一个重大错误,是未将中间产品包括进去。即用马克思主义经济学术语来说,就是索洛的错误是遗漏了流动资本与固定投资。中间产品研究与分析如KLEMS项目现已纠正了这一错误。

美国经济学家 罗伯特·默顿·索洛

有必要解释一下,KLEMS项目是最近几年由哈佛大学的乔根森教授和日本庆应义塾大学的黑田教授等人共同倡议的国际间的全要素比较项目,K是资本(capital),L是劳动(labor),E是能源(energy),M是物质生产部门产生的中间投入要素(intermediate-input),S是服务生产部门产生的中间投入要素。工业生产帐户现已纳入美国与其他国家《国民帐户》体系。西方经济学理论花了近150年时间才纠正这一错误,转向马克思的立场。但正所谓“亡羊补牢,为时不晚”。

单个生产单位的劳动分工

正如上文分析所示,马克思指出,劳动社会化/劳动分工也可通过非市场机制在单个生产单位——单个企业或工厂内发生。如果劳动社会化/劳动分工是提高生产率的最重要因素,那么这也将促进生产率提高。这就得出一个容易检验的结论——生产单位规模越大,劳动分工越细化,即规模较大的生产单位的生产率高于规模较小的生产单位的生产率。现代计量经济学研究再次印证了这一点。

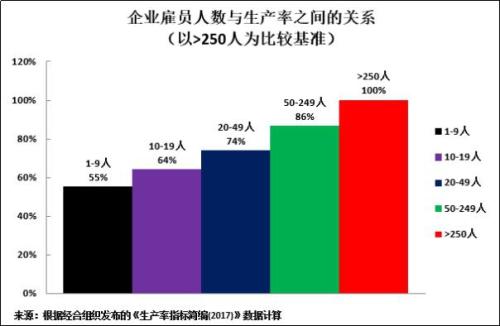

经合组织自2012年以来对生产率指标的全面研究发现,大型企业的生产率远远高于小型企业。正如经合组织2017年所作的最新研究指出:“大型企业可以利用规模报酬递增提高生产率。49 因此,在大多数国家,中小企业和小微企业之间的生产率的差距较小,大型企业的生产率相对较高50 ……大型企业平均生产率高于小型企业。51”如图14所示,不到10人规模的企业的生产率仅相当于规模超过250人的企业的55%,10-19人规模的企业的生产率仅相当于规模超过250人的大企业的64%。

图14

全球数据清楚地表明,大型企业的生产率比小型企业更高。而美国的生产率显著高于其竞争对手的一大原因便是,美国的大型企业所发挥的作用更大。例如,在就业方面,美国45%的就业机会由员工人数超过250 人的企业提供,相比之下,欧盟的这一比例只有33%。52 与此同时,美国非农业个体户的比例(7.5%)只略高于发达经济体平均水平的一半(12.8%)。53

美国和欧洲在这方面的对比差异同样也出现在欧洲内部。在欧洲,中小型企业(SME)是指员工人数少于250 人的企业,员工人数为0—49 人的是小企业,员工不足10 人的属于微型企业。相关数据显示,欧盟地区共有2040 万家中小企业,大型企业只有43000 家。而在这些中小型企业中,92% 属于微型企业。

欧洲中小型企业的平均劳动生产率显著低于大型企业。2005 年,欧盟中小型企业提供了该地区67% 的就业机会,但对经济增加值的贡献率只有58%——欧盟中小型企业的生产率只有欧盟平均水平的86%。该地区中小型企业比例最低的国家是欧洲最成功的经济体——德国54。这些关于不同规模企业的生产率数据,充分印证了马克思/斯密的分析。

最后,应指出的是,市场与非市场劳动社会化/劳动分工形式,均需要最佳经济表现作为支撑。决定任何经济行业的最佳生产规模是不可能的,这是由生产本身的性质决定的。从技术上来说,上层建筑(企业的规模和法律形式)需要顺应经济基础——即任何经济行业的生产单位应根据任何特定时间点选择最有效的生产规模。总是试图通过上层建筑决定经济基础,是极左行为。鉴于此,苏联人为地用法律或国家手段制造“超级大酒店“、“超级大农场”等,是背离马克思主义的。经济单位的最有效的发展规模应由生产实践本身,而非人为地用国家或法律手段干预决定。

林毅夫与新结构经济学

有必要指出一点,马克思/斯密分析的另一个意义是了解拉动生产发展的最重要因素是劳动社会化/劳动分工,这直接影响了当代中国经济学理论最新学派之一——林毅夫的新结构经济学(NSE)的发展。

劳动社会化/劳动分工是拉动经济发展的最重要因素这一事实,必然决定经济发展战略奏效与否。由此带来的直接后果是,一个经济行业靠单打独斗的发展战略是不可能取得全面成功的,因为单个生产行业决定其投入与产出不能脱离劳动社会化/劳动分工的大背景。

二战后某一阶段,试图唯意志发展个别产业或生产行业这种错误的发展战略曾大行其道,也由此带来了种种负面影响。比如,1973年国际石油价格上涨之后,一些中东石油生产商开始尝试通过引进现代化工厂生产石油化工产品,以及与此相关的其他产品,以使经济多样化。尽管他们购买的工厂设备现代化程度与德国或美国并无不同,但新中东工厂的生产率却远远比不上德国或美国。这是必然的结果!

因为该工厂的生产属于复杂的劳动分工的一部分,要产生效率需要诸如适当的基础设施、熟练的劳动力、适用的电力供应、工艺维护度、物流等投入和产出。这些在美国或德国都存在,但在进口这样工厂设备的发展中国家则没有。因此,这些生产设施不可能达到使用相同工厂设备的美国或德国同等生产率水平。这贴切地反映,生产效率取决于劳动社会化/劳动分工——仅仅依靠生产链的一部分不可能产生高效率。

查尔斯·琼斯(Charles Jones )在其所著的《经济理论中的中间产品和薄弱环节》中,运用生产力乘数效应举例说明了劳动分工/劳动社会化所带来的影响:

发电生产率低导致银行业和建筑业产出下降。这减缓了电力行业建造新水坝的进度,从而进一步降低了发电量产出。55

“因此,中间产品为不同行业之间的联系创造了生产力乘数效应。”56 用非技术术语来说,因为先进的生产必然是劳动社会化/劳动分工整个生产链的一部分,所以生产率易受到众多生产链的每一个薄弱环节的影响。

同样,在20世纪50年代至60年代,许多发展中国家推行“进口替代”战略,以利用关税壁垒发展本国制造业,同时允许为这样的工厂进口资本设备——后一点对于自身不能生产这种资本设备的发展中国家来说是必要的。“进口替代”战略失败有三个原因,而它们都和劳动分工/劳动社会化有关:

·与中东石油生产商一样,没有相应的有效投入和产出,孤立的制造工厂不可能取得最佳效果;

·这些制造工厂,往往是重工业,不符合这些发展中经济体的要素禀赋(资本相对稀缺,劳动力相对丰富)。但正如林毅夫的新结构经济学所强调的,发展中经济体在劳动密集型和非资本密集型产业中占有优势;

·单个发展中经济体的市场规模太小,无法最有效地发展生产。

图/北京大学新结构经济学研究中心

当然,如果一个国家发展特定的经济行业,且准备投入不均衡的资源到此行业(比如军工行业),那是另一回事。但分配不均衡的资源到一个经济行业,必然导致其他行业的资源减少。无论如何,从原则上来说,投入不均衡的资源到所有经济行业是不可能的。出于此原因,大经济体试图在投入不均衡的资源到个别行业的基础上发展单个产品(如石油)为主导的战略,是不会取得成功的,正如上述众多例子一样。

林毅夫的新结构经济学另辟蹊径。它指出,一国在特定的时刻应发展与其要素禀赋相适应的产业。然后,随着时间的推移,该国应致力于改变其要素禀赋——随着经济的发展,经济结构会从劳动力密集型过渡到资本密集型。

因为新结构经济学的战略立足于改变经济的整体要素禀赋,涵盖劳动分工连接的所有行业,因此新结构经济学的战略并非违背劳动分工理论,而是致力于解决基于单个行业或进口替代发展战略所带来的问题。此外,由于新结构经济学立足于研究不同经济发展阶段要素禀赋的比较优势,因此它完全是以马克思/斯密均支持的全球化为导向。

而且,新结构经济学可以用边际主义新古典经济学术语来解释,这使得它更容易被西方受众接受。同样,它完全符合马克思/斯密的分析。事实上,如下文所述,新结构经济学的观点——随着经济的发展,经济结构会从劳动力密集型过渡到资本密集型,与马克思的资本有机构成呈上升趋势的分析一致。因此,新结构经济学是改革开放以来中国经济思想得到长足发展的另一个明显的例子。

资本有机构成

正如上文所述,劳动社会化/劳动分工细化所带来的直接结果,就是生产过程中间接投入相对直接投入有所增加。 该种结果的第一种形式是单个生产周期的市场或非市场劳动社会化/劳动分工。

但并非所有的间接投入都只用于单个生产周期,比如机器可以生产多个周期;建筑也可用于多个生产周期;桥梁、道路、铁路和其他基础设施所涉及的产品可用许多年等等。马克思将可用多个生产周期的生产性资产称为“固定资产”,西方经济学也是如此。因此,在这种情况下,这种产品生产过程中的劳动社会化/劳动分工,将是“固定资产占经济比重呈上升趋势”的体现。

劳动社会化/劳动分工呈上升趋势,即间接投入相对直接投入有所增加,在如下两个过程中得到体现:

·在单个生产周期中,流动资本/中间产品比例增加;

·在多个生产周期中,固定投资比重相对直接劳动力有所上升,即生产密集型生产增加。

这两个过程反映,劳动社会化/劳动分工呈上升趋势,用马克思术语来说就是“资本有机构成呈上升趋势”:

“随着资本主义生产方式的发展,可变资本同不变资本相比,从而同被推动的总资本相比,会相对减少,这是资本主义生产方式的规律。这只是说,由于资本主义生产内部所特有的生产方法的日益发展,一定价值量的可变资本所能支配的同数工人或同量劳动力,会在同一时间内推动、加工、生产地消费掉数量不断增加的劳动资料,机器和各种固定资本,原料和辅助材料,——也就是价值量不断增加的不变资本。

可变资本同不变资本从而同总资本相比的这种不断的相对减少,和社会资本的平均有机构成的不断提高是同一的。这也只是劳动的社会生产力不断发展的另一种表现,而这种发展正好表现在:由于更多地使用机器和一般固定资本,同数工人在同一时间内可以把更多的原料和辅助材料转化为产品,也就是说,可以用较少的劳动把它们转化为产品。

不变资本价值量的这种增加,——虽然它只是在某种程度上表现出在物质上构成不变资本的各种使用价值的实际数量的增加,——会使产品相应地日益便宜。每一个产品就其本身来看,同较低的生产阶段相比,都只包含一个更小的劳动量,因为在较低的生产阶段上,投在劳动上的资本比投在生产资料上的资本大得多。因此,本章开头假定的序列,表示了资本主义生产的实际趋势。资本主义生产,随着可变资本同不变资本相比的日益相对减少,使总资本的有机构成不断提高。”57

斯密所做的预测——随着经济发展,固定投资占经济比重呈上升趋势,与李嘉图和马克思得出的结论一致。现代计量经济学再次印证了马克思的分析。

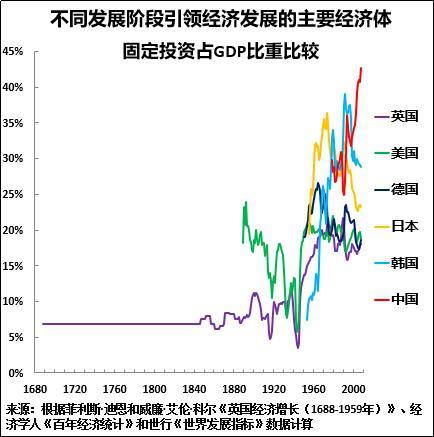

不同发展阶段引领经济发展的主要经济体固定投资占GDP比重比较

为从更广阔的历史背景体现资本密集型生产呈上升趋势,下文将首先对不同发展阶段引领经济发展的主要经济体发展历史进行分析,因为他们代表每个阶段最先进的生产能力。鉴于此,图15呈现工业革命以来引领经济发展的主要经济体固定投资占GDP比重比较。

这些经济体是按其经济领先时间顺序排列:率先完成工业革命的英国,19世纪下半叶的美国,二战后创造了“经济奇迹”的西德,20世纪60年代和70年代的日本,20世纪80年代亚洲四小龙之一的韩国,最后是中国。图15清楚地反映,每个主要经济体固定投资占GDP比重都高于前一发展阶段,经济增速也是呈同样趋势:英国GDP年均增速为2%,美国为3.5% ,二战后的西德为 6.8%,日本为8.6% ,韩国为 8.3%,新加坡为9.0%,1978-2016年的中国为9.5% 。以下是按历史顺序呈现这些经济体固定投资占GDP比重:

·工业革命之前以及期间,英格兰和威尔士固定投资占GDP比重为5-7%;

·到19世纪下半叶,美国固定投资占GDP比重达到 20%左右,大大超过英国;

·二战后德国固定投资占GDP比重超过 25%;

·从20世纪60年代初开始,日本固定投资占GDP比重超过30%,20世纪70年代初则达到35%的峰值 ;

·20世纪80年代期间韩国固定投资占GDP比重超过 35%,新加坡这一比重甚至更高;

·从20世纪90年代初起,中国固定投资占GDP比重为35%,从21世纪初起这一比重更是超过40%。因此,中国固定投资占GDP比重高,只不过是其固定投资占GDP比重呈上升趋势的长期模式的一个缩影而已——中国长期保持较高的增速与此有关。

不同发展阶段引领经济发展的主要经济体固定投资占GDP比重数据,充分印证了斯密、李嘉图与马克思,以及随后的凯恩斯的预测分析——固定投资对GDP增长的贡献率呈上升趋势。

图15

当代数据印证了资本密集型生产呈上升趋势的正确性

现在谈当代经济数据。资本密集型生产增加意味着,促进同样数量的经济增长所需的资本投入数量需要有所提高。这可通过增量资本产出率(ICOR)来衡量。ICOR是GDP增长1%所需投资总值占GDP总值的比重。用公式来表达就是:

ICOR =GDP增长率/固定投资占GDP比重

增加产出所需的投资越低越好,亦即增量资本产出率越小,投资效率则越高。

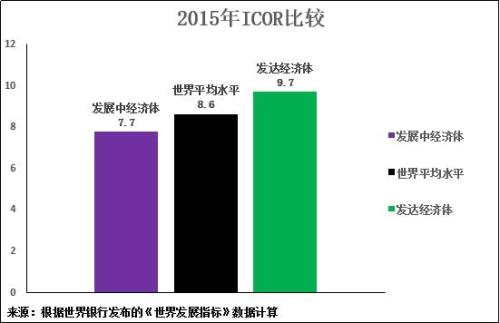

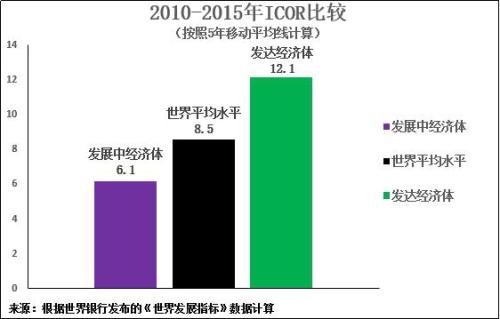

图16呈现的是以世界银行提供的最新国际可比数据为依据的2015年世界、发展中经济体和发达经济体ICOR比较:

·世界ICOR平均水平为 8.6,即世界GDP每增加一个百分点需要投资GDP的8.6%;

·发展中经济体ICOR为7.7,即发展中经济体资本密度低于世界平均水平;

·发达经济体ICOR为9.7,即高收入经济体资本密集型生产不仅高于世界平均水平,而且远高于发展中经济体。

可以看出,世界银行提供的最新国际可比数据充分印证了马克思/斯密,以及林毅夫的新结构经济学的分析——发达/高收入经济体资本密集型生产多于发展中经济体。但正如上文所述,这只不过是劳动社会化/劳动分工细化的一种体现而已。

图16

应指出的是,单年的ICOR可能会受到经济周期波动,以及随之而来的GDP增长加速或减速所带来的影响。因此,为免最新数据仅反映单年的非典型趋势之嫌,有必要进行交叉验证。图17呈现的是按照5年移动平均线计算的2010-2015年ICOR比较,更长时间的分析请看下文。

按照5年移动平均线计算:

·世界ICOR平均水平为8.5

·发展中经济体ICOR为6.1,低于世界平均水平

·高收入经济体ICOR为12.1,高于世界平均水平

新结构经济学的分析——发达经济体资本密集型生产多于发展中经济体,再次得到充分印证。

图17

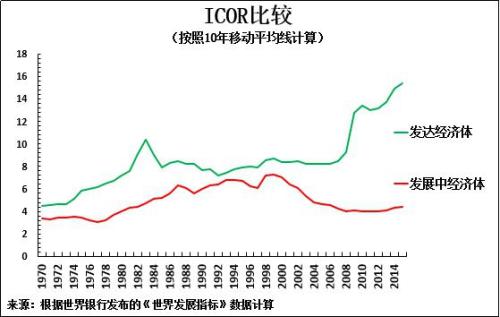

最后,为体现长期框架,以及结构特征,图18为大家呈现按照能消除经济周期波动影响的10年移动平均线计算的ICOR比较。可以看出,在整个比较期间,高收入经济体ICOR高于发展中经济体,正好吻合马克思/斯密,以及新结构经济学的分析。

显然,从全球数据可以看出,无论按照什么样的时间框架计算,马克思/斯密的分析结论,以及新结构经济学的基本前提——随着经济的发展,经济结构会从低资本密集型的增长过渡到高资本密集型的增长,均得到印证。这反过来说明,劳动社会化/劳动分工呈上升趋势。

图18

用增长核算法检验新结构经济学

正如《国民帐户》数据一样,增长核算法数据也证明,发达经济体资本密集型生产高于发展中经济体。为分析这些趋势,有必要郑重指出,联合国、组合组织和其他统计机构已正式采用改进后的经济增长成因测算方法。经济增长成因测算方法做出改变的原因,在哈佛大学教授戴尔·乔根森所著的文章《为何联合国、经合组织与美国正式改变其经济增长成因测算方法?》中有详细分析,有兴趣的朋友不妨自行前往查阅。

本文数据是根据联合国、经合组织等国际官方机构认可的新核算方法计算,即本文是用资本服务而非资本存量测算资本投入,以及用劳动力数量(劳动工时)和劳动力质量(受教育程度、技能等)测算劳动投入。

为用事实检验新结构经济学对发展中经济体与发达经济体经济增长的分析,下文将按照世界银行的划分标准,运用增长核算法对30大发达经济体(高收入经济体)与30大发展中经济体(中低收入经济体)进行分析。按照购买力平价(PPP)与当前汇率计算,这些经济体对世界GDP增长的贡献率分别超过91%或93% 。因此,这些数据足以令人信服——如果单单引用小经济体的数据,其结果有可能站不住脚。

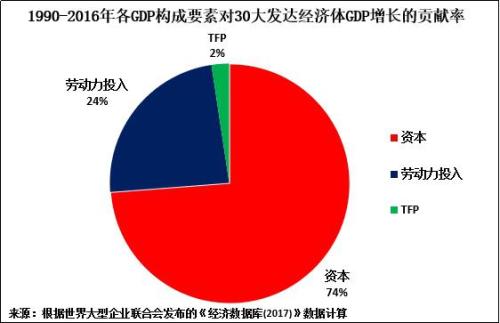

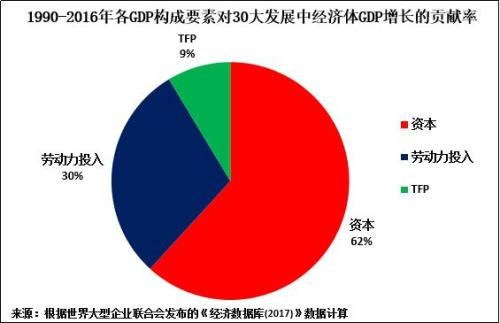

如图19、20所示,数据结果如下:

平均而言,资本投资对发达经济体GDP增长的贡献率为74%,发展中经济体这一数据则为62%,即发达经济体资本密集度高于发展中经济体。

图19

图20

《国民帐户》数据和增长核算法研究得出同样结论这一事实证明,发达经济体资本密集型生产高于发展中经济体是毫无疑问的事实。这也印证了马克思/斯密,以及新结构经济学的分析——资本密集型生产随经济发展呈上升趋势的正确性。

中间产品生产发挥的作用日益增加,以及资本密集型生产呈上升趋势的实证数据,充分印证了马克思的分析——资本有机构成呈上升趋势。但正如上文所述,这只是劳动社会化/劳动分工呈上升趋势——间接投入相对直接投入有所增加的体现而已。

熟练劳动力

劳动社会化的过程延伸到劳动力供给。在这个领域,马克思/斯密的分析领先西方边际主义经济学数个世纪。事实上,最近才纠正自身漏洞的西方增长核算法与斯密/马克思的分析渐趋一致。

第一个提出熟练劳动力概念的是斯密。他指出,非熟练劳动力可通过培训和教育投入变为熟练劳动力——这些投入能使熟练劳动力获得高于非熟练劳动力的工资。马克思同样指出,每个人一开始都是非熟练劳动力,这种劳动力可通过培训和教育投入变为熟练劳动力。因此,这种培训和教育投入的是劳动社会化的一种体现。为此,马克思/斯密对熟练劳动力与非熟练劳动力作了细致的区分。

但遗憾的是,20世纪50年代奉行西方边际主义经济学的索洛在创建增长核算法框架时,并没有区分熟练劳动力与非熟练劳动力,而是仅用劳动力数量(劳动工时)测算劳动力投入。这必然导致严重的错误。比如,这意味着,1953年的一个文盲水平的韩国农民一小时的劳动质量与2018年的一个拥有博士学位的韩国工程师一小时的劳动质量是相同的。1953年一个韩国博士工程师创造的产值,显然远高于一个韩国文盲农民。但如果仅以同样一小时的劳动工时衡量,博士工程师所创造的更大的价值将被归因于TFP增长,而非成因——增加的产出是源于博士工程师所拥有的更好的技能和受教育程度,而这反过来又是博士工程师的教育投入所创造的。换句话说,博士工程师产生的额外价值产出,是通过劳动社会化——博士生接受的教育/培训投入创造的。

幸运的是,联合国与经合组织等国际机构所采用的新增长核算法现已纠正了索洛的错误,并采纳马克思/斯密的区分非熟练劳动力与熟练劳动力的分析,分别计算劳动力数量(劳动工时)和劳动力质量(劳动力技能、受教育程度等)。乔根森所著的《为何联合国、经合组织与美国正式改变其经济增长成因测算方法?》对此有详细的分析。

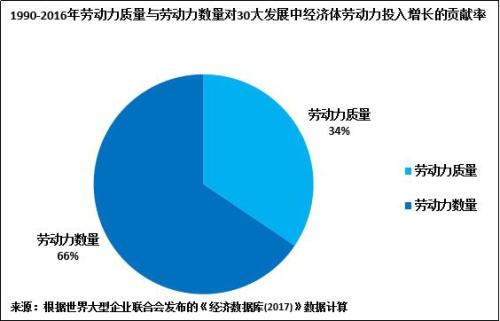

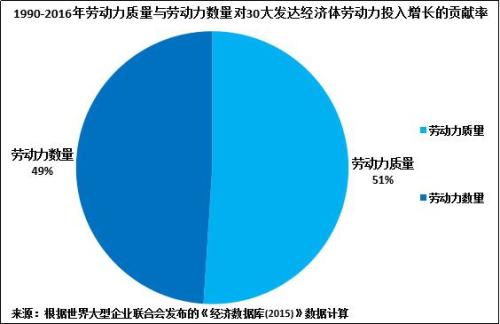

一旦采用纠正后的测算方法,就会充分印证马克思/斯密的分析——劳动社会化/劳动分工呈上升趋势。因此,图21、22将劳动力投入划分为劳动力质量与劳动力数量,分别为大家呈现1990-2016年劳动力质量与劳动力数量对30大发达经济体与30大发展中经济体劳动力投入增长的贡献率。58 正如上文所述,与发达经济体相比,发展中经济体劳动密集型增长较高,资本密集型增长较低。发展中经济体近30%的GDP增长来自于劳动力投入,发达经济体这一数据则略低于24%,即发达经济体资本密集型增长高于发达发展中经济体是事实。下面将就劳动力投入给出更详细的数据:

·发展中经济体66%的劳动力投入增长来自于劳动力数量(劳动工时)增加,仅34%是来自于劳动力质量改善。59

·发达经济体大多数(51%)的劳动力投入增长来自于劳动力质量改善,49%来自于劳动力于数量增加。

总的来说,发达经济体大多数的劳动力投入增长来自于劳动力教育、技能改善,这是劳动社会化/劳动分工的体现。这反过来创造巨大的教育和培训产业——讲师、教授、教师、幼儿教育、职业培训等等。这构成所有发达经济体劳动力的重要组成部分,是劳动社会化/劳动分工的典型例子。

这些人组成了一个重要群体——“中等收入群体”,但最准确的说法应为“熟练劳动力”(西方所称的“中产阶级”并不完全准确,因为群体不等于阶级,因此西方运用这个词汇仅仅是试图隐瞒这个群体的绝大多数都是工人的事实)。马克思/斯密的分析——劳动社会化/劳动分工呈上升趋势,再次得到充分印证,而索洛的错误所带来的实际后果显而易见。花了很长一段时间才纠正这一错误的西方边际主义经济学与斯密/马克思的分析渐趋一致。

图21

图22

劳动分工与科技进步

偶尔有人声称,斯密与马克思低估了科技在经济发展中的作用。这样的说法是错误的,也是对斯密与马克思的误读。斯密的《国富论》就对完全源自于他的劳动分工理论的科技进步,进行了极其详细的分析。他指出,科技进步最初主要依靠直接的生产者,随后变得越来越依赖于专业知识与研究。爱迪生1877年建造第一所完全独立的现代化研究中心——“发明工厂”,为斯密的分析提供了有力的佐证。

声称“马克思低估科技作用”的说法更是大错特错。他曾在《共产党宣言》中指出:

“资产阶级除非对生产工具,从而对生产关系,从而对全部社会关系不断地进行革命,否则就不能生存下去……资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。”60

《资本论》第1卷第13章《机器与大工业》里有100多页是讲述科技的作用,在整部作品中是篇幅最长的。马克思简单明了地指出,科技与科学研究是劳动社会化/劳动分工的一种体现。科技进步不是依靠脱离社会的孤立的天才,而是依靠融入社会的力量且由此衍生的劳动社会化/劳动分工。特别是,现代科技进步取决于反映先进劳动社会化/劳动分工的大学,研发支出占GDP比重增长,企业的大型研发部门增加等等。在现代经济中,数以百万计的研究人员参与技术开发。实证研究显示,研发进展与投入比例成正比。这是为何中国与其他国家一样,致力于提高研发支出占经济比重的原因,拙者《 一盘大棋? ——中国新命运解析》对此有详细的统计数据。总的来说,科技进步是劳动分工/劳动社会化的典型产物。

为专业研究实验室服务的企业研发人员、大学研究人员,以及从事技术开发的政府雇员等等,构成了劳动力的重要组成部分,是劳动社会化/劳动分工的一种鲜明体现。这些受过高等教育、技术娴熟的研究员本身就是教育制度的产物,也是构成中等收入阶层/高技能工人的重要组成部分。企业与大学和政府研究机构的这种庞大的研发机构,是推进科技进步的主要引擎,这印证了马克思与习近平的分析。后者指出:

“工人阶级是我国的领导阶级,是我国先进生产力和生产关系的代表,是我们党最坚实最可靠的阶级基础,是全面建成小康社会、坚持和发展中国特色社会主义的主力军……我们必须全心全意依靠工人阶级、巩固工人阶级的领导阶级地位,充分发挥工人阶级的主力军作用。”61

从经济角度看,爱因斯坦(大学雇员),屠呦呦(研究机构雇员),弗莱明(世界上第一个发现抗生素的人,大学雇员),约翰·巴丁、沃尔特.布拉顿、威廉.肖克利(晶体管发明,贝尔实验室雇员),查尔斯·哈德·汤斯、阿瑟·肖洛、古尔德、西奥多·哈罗德·梅曼(激光发明者,企业和大学雇员),杰克·基尔比(集成电路第一位发明者,政府和企业雇员),以及其他推动科学技术研究的人,都是高级技术工人,也都是劳动分工的产物。鉴于此,西方意识形态试图隐瞒这些研究机构的雇员都是高级技术工人的事实。而对西方来说,承认这样的事实太令他们不安。

劳动社会化/劳动分工概述

根据经济增长成因的现代实证研究得出的结论显而易见:

·拉动经济增长的最重要因素是劳动分工/劳动社会化,反映在中间产品/流动资本的增长——同样,劳动分工/劳动社会化也是大型生产单位生产率高于小型生产单位的一种体现。国内和国际劳动分工/劳动社会化促成了全球化,而这对经济发展取得成功不可或缺。

·拉动经济增长的第二重要的因素是资本密集型生产增加,即随着经济的发展,经济结构会从劳动力密集型过渡到资本密集型。

·拉动经济增长的第三重要的因素是高技能劳动力增加,这本身是劳动社会化/劳动分工的一种体现。随着经济发展,高技能劳动力改善而非劳动工时增加对劳动力投入增长的贡献率日益增加。

·科学技术在经济发展的作用日益重要。科学技术发展越来越依赖于体现劳动分工/劳动社会化的私人和政府投入的巨大的研发资源。

正如下文分析所示,拉动经济增长的其他因素的作用,远不如上述这些因素重要。下面将对这些不太重要因素的作用进行分析。

这是因为马克思基于斯密理论基础之上的分析充分证明,中国改革开放之所以能取得如此巨大的成就,在于坚持马克思主义。

注释:

39. 见马克思1857所著的《1857—1858年经济学手稿》第28卷第36页。

40. 见亚当•斯密1776年所著的《国富论》第一卷第14-15页。

41. 见马克思1844年所著的《1844 年经济学哲学手稿 》第221页。

42. 见马克思1867所著的《资本论》第344页。

43. 见马克思1867所著的《资本论》第360页。

44. 见乔根森、戈洛普与弗劳梅尼1987年所著的《生产率与美国经济增长》(Productivity and US Economic Growth)第200页。

45. 见戴尔·乔根森1995年所著的《生产率与战后美国经济增长》《Productivity and Postwar US Economic Growth》第5页。

46. 见Pyo HK、 Rhee KH和 Ha BC 2007年所著的《Growth Accounting and Productivity Analysis by 33 Industrial Sectors in Korea (1984-2002)》。

47. 见梁启源2007年所著的《Industry-Wide Total Factor Productivity and Output Growth in Taiwan, 1981-1999》。

48. 见任若恩和孙琳琳2007年所著的《Total Factor Productivity Growth in Chinese industries, 1981-2000》。

49. 见经合组织发布的《生产率指标简编(2017)》第1233段落。

50. 见经合组织发布的《生产率指标简编(2017)》第1233段落。

51. 见经合组织发布的《生产率指标简编(2017)》第1236段落。

52. 根据理查德•米尔恩( 2010年2月15日发表于《金融时报》的文章《 The Cogs are Clogged》数据计算。

53. 见张夏准2010年所著的《资本主义的真相:自由市场经济学家的23个秘密》。

54. 根据理查德•米尔恩( 2010年2月15日发表于《金融时报》的文章《 The Cogs are Clogged》数据计算。

55. 见查尔斯.琼斯2008年所著的《经济理论中的中间产品和薄弱环节》( Intermediate Goods and Weak Links in the Theory of Economic Development)第2页。

56. 见查尔斯.琼斯2008年所著的《经济理论中的中间产品和薄弱环节》( Intermediate Goods and Weak Links in the Theory of Economic Development)第2页。

57. 见马克思1894年所著的《资本论》第3卷第210-211。

58. 应指出的是,由于缺乏此组中六个发展中经济体(安哥拉、伊拉克、缅甸、尼日利亚、苏丹和乌兹别克斯坦)的数据,将会略微影响数据的精确性。但可以看出,发达经济体与发展中经济间之间的差异如此巨大,所以不会显著改变总体形势。

59. 数据加起过略超过100%,是因为小数点采用四舍五入法计算。

60. 见《马克思恩格斯全集》第487-488页。

61. 见习近平2013年4月28日在同全国劳动模范代表座谈时的讲话。

发表评论

网友评论

查看所有评论>>